無撚糸の手紬糸を使うことでふわっとした真綿をそのまま纏うかの…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2020.04.02

- 「黒い」白たかお召

白鷹お召しといえば板締め絣の織物を想像しますが、表面のシボを特徴とするお召織物です。今回紹介する無地の白たかお召は、本当に上等なお召とは何かを考えさせてくれる逸品です。

今回取り上げるのは黒いお召し織物、1尺1寸の幅のある男物向けに織られた商品です。

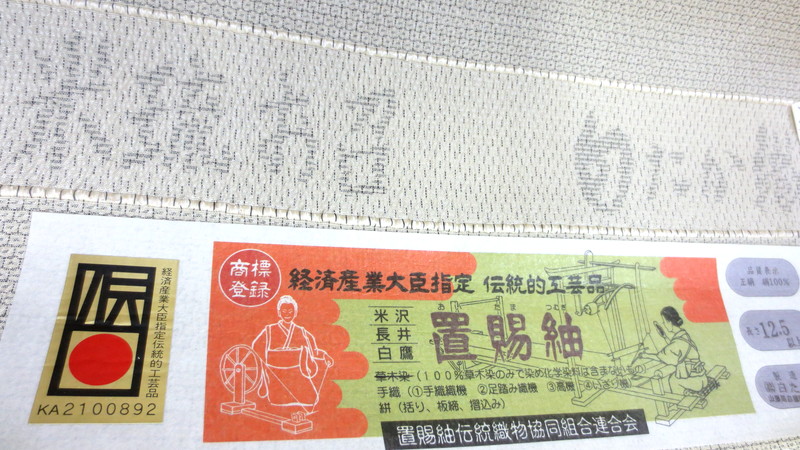

白鷹お召とは山形県の白鷹町で作られている「お召」織物のことです。絣糸を使うなど条件を満たすことで、伝統的工芸品に認められている置賜紬(白鷹板締小絣)にも分類されます。

伝統証紙が貼り付けられた商品。

ちなみに白たかお召は「しらたか」お召しと読みますが、業界ではなぜか「はくたか」お召と呼んでいる人もいます、、、

※自治体の白鷹町も「しらたか町」と読みます。

※「白鷹」という文字自体は今回の商品の製造主である小松寛幸さんが商標登録しています。

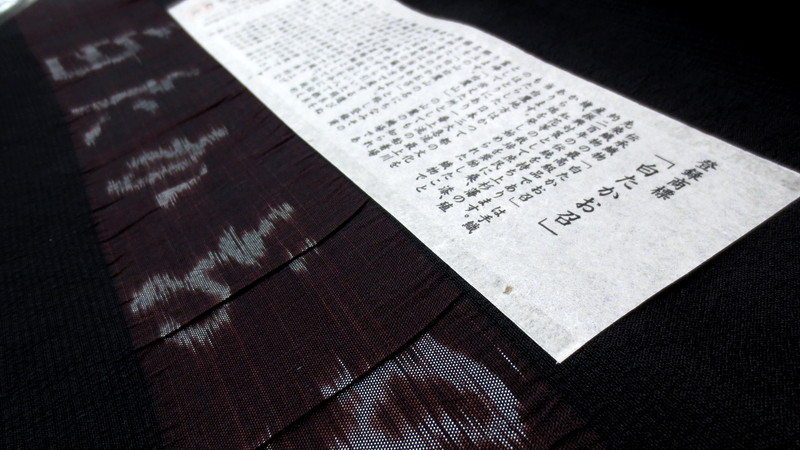

小松織物工房製の商品は鷹を「たか」と平仮名表記する。

「お召し」とはお召糸(強撚糸=1mあたり1000〜3000回の撚りをかけた糸)を使って織り上げ、後から縮ませた織物のことです。お召しと名がつかなくても、本塩沢や結城縮もお召織物の一種です。

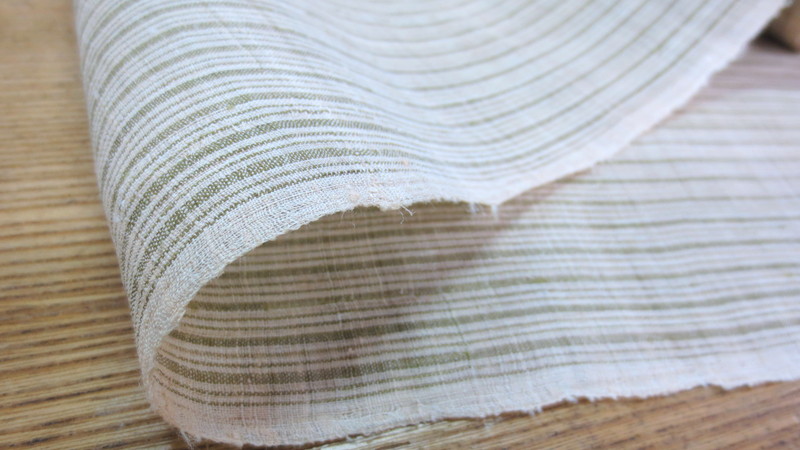

麻の縮織物である小千谷縮(重要無形文化財技法)の生地、緯糸が波打っているのがわかる。

無理に撚りをかけたお召糸はそのままでは使えませんので、ガチガチに糊で固めてから緯糸に使われます。生地をお湯に通すと、固まっていた糊が溶けてギュッと生地の幅が縮みます。糸が生地の上下方向へ押し退けられるイメージですが、そのあふれた部分が生地表面に凸凹、シボとなって現れるのです。

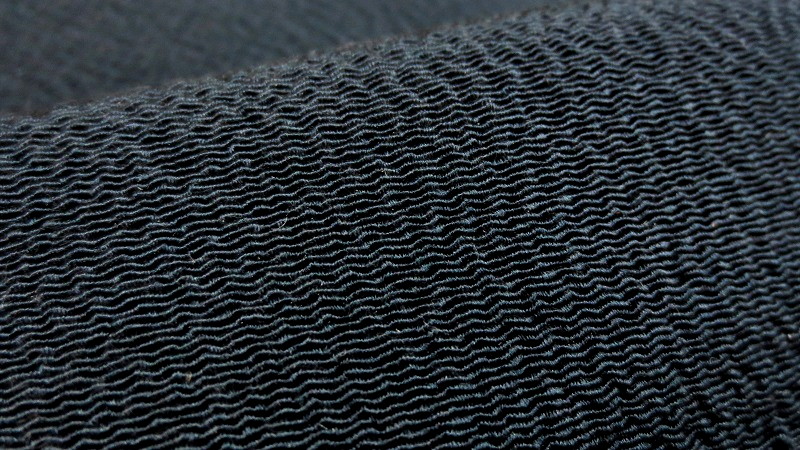

白たかお召しのシボ、ザックリと味のある広がりを見せる。

今回の白たかお召、シボが経糸方向にもざっくりと大胆に出ています。これらのシボはサラリとした肌触りをもたらし、生地がシワになりにくい(元々シワなので目立たない)という機能性をもたらします。

お召生地の白生地(後染め加工が前提)は一般的に「縮緬(ちりめん)」と呼ばれ、糸を先に染めてから織るものは「お召」となります。お召は縮緬とはシボの出方が少々違いますが、同じカテゴリーの織物なのですが何が異なるのでしょうか。

縮緬生地と比較してみましょう。

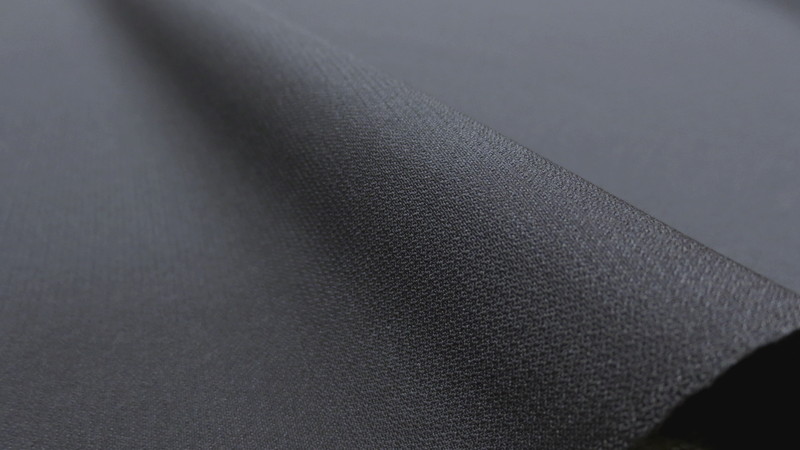

一般的なちりめん生地(鬼縮緬)、こちらは白生地の状態から黒く染色されている。

こちらの縮緬生地は、緯糸の打ち込みは右撚→右撚→左撚→左撚の繰り返しです。二越(ふたこし)と呼ばれていて、その大きなシボからは鬼シボちりめんと呼ばれています。

白生地の縮緬は使われている糸の太さ、撚り具合、糸の配置バランスがそれぞれの用途に最適化されていて、いわゆる「柔らかもの」と言われる、ドレープ性(自然とたるむ優美な様子)に富んだ生地が主流です。大きなシボはシワと見なされますから、今回のようなざっくりとしたシボの演出はないわけです。

今回の白たかお召が縮緬と異なるのは、近江ちぢみのような経糸方向のシボが見られ、独自の「湯もみ」技法による味付けがされています。

縦に裂けるように広がるシボ、ランダムに現れる。

そして一定のピッチで凸凹が横段にも現れています。

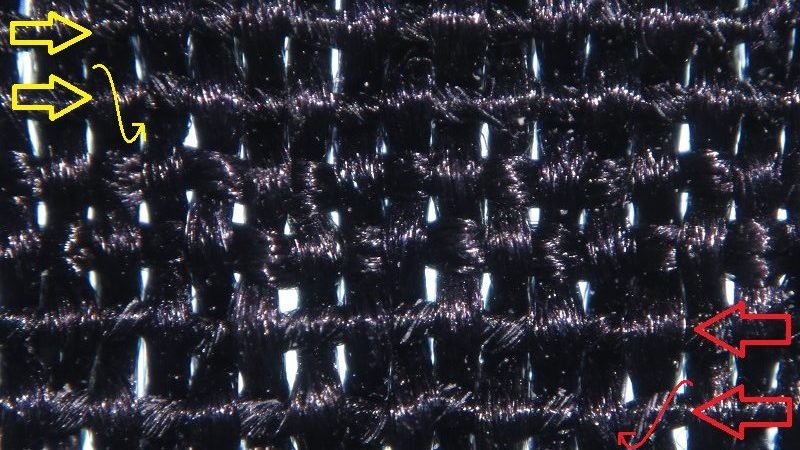

今回の白たかお召の組織を拡大してみます。

黄色が左撚り(Z撚)、赤色が右撚り(S撚)で、間の2本は甘撚の普通の糸になっているのがわかります。一定のピッチで横段になっていたのは2本の普通糸が入っていたからで、この工夫によって表面の凸凹が大きくなっていたのです。

どのような手間がかかっているか、使われている緯糸の具合を一越、一越見極めてみるのも一興です。

今回は黒、そして無地と言う条件だからこそシボの具合がまだ視覚的にわかりやすかったのですが、絣ものだとその具合がわかりません。一口にお召と言ってもシボ具合、触り心地は織物設計によって様々です。

お召を称していても、絹ですらない場合もありますし、従来の技法で作られていないお召風織物もたくさんあります。

エンボス加工された「お召」織物、今回の白たかお召しと比べてコストは3分の1以下。

お召の命とも言えるシボ、さわらないと風合いは伝わってきませんので、必ず手にとってみることが大切です。何を持って「良い風合い」とするかは人それぞれかもしれませんが、お召をお求めの際はその風合いから、製造技法について一考いただければと思います。