ひげ紬とは短い糸が生地から飛び出している「髭のようなモシャモ…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2018.06.20

- 鶴の恩返し!? 羽毛を織り込んだ紬

昔話の代名詞といってよいほど有名な「鶴の恩返し」 鶴は自分の羽を織り込むことで大変美しい布を織っていました。さすがに鶴が機織りをするわけにはいきませんが、水鳥の羽毛(ダウン)を織り込こんだ織物が伝わっています。

水鳥の羽から採ることのできるダウンは保温力が非常に優れています。化学繊維がいくら進歩しても重さ当たりの嵩高(フィルパワー)はかなわず、そのフワフワの中に空気を溜めておく能力は抜群です。軽く、小さくなることからダウンジャケットに使われていますし、高級羽毛布団の中綿には必ずダウンが使われています。

羽毛の根元にあるフワフワの部分がダウン。

実際にダウンとして使われるものは野生の水鳥を捕まえたり落ちている羽から採集するわけにはいかず、食用となった後のの副産物や専用に飼育されたものが使用されています。

大陸、シベリアの厳しい冬を逃れるため、雁や鴨、白鳥などの水鳥たちは日本に渡り越冬します。10月の終わりごろになると海辺、湖沼では様々な渡り鳥がやってきて冬の到来を告げる風物詩となっています。

日本各地で見ることのできるコブハクチョウ、京都では六角堂内でも飼育されている。

冬の厳しい東北の人々はこの水鳥たちの羽を使うことでどうにか暖かい布を作ることができないかと考えたのでしょう。いつしかこのダウンを混ぜた織物が作られるようになりました。商業的な記録としては明治期に薇(ぜんまいの綿毛)と白鳥の羽根を混ぜて織った「ぜんまい白鳥織」なるものが販売されていました。

江戸後期から明治期に織られた白鳥織。木綿に羽毛を織り込み、道行着として使われていた。

別のオリジナルの道行着、毛羽立ち具合から保温性能が伝わってくる。

古くから伝えられてきた東北地方の白鳥織ですが時代の波に押されていつしか忘れ去られてしまいました。現在では秋田県天鷺村において、ぜんまいと羽毛を織り込んだ「天鷺ぜんまい織り」が再興され織られています。織り手は2、3人と少ないですが30年以上継続して作られていて話題性だけではないことがわかります。

ダウン × 紬糸

ダウンの持つ髙い保温性と紬糸の持つふわっとした地風を掛け合わせることで独自の新しい風合いを作ることができるかもしれません。そしてダウンは吸湿、発散性も備えるので肌に湿感や冷感を伝えにくい特性があり、従来にはない機能性を持たせることができます。

米沢を中心とする置賜地方ではこれらに注目してダウンを混紡した羽毛紬が作られています。

緯糸に羽毛紬を使った紅花紬。

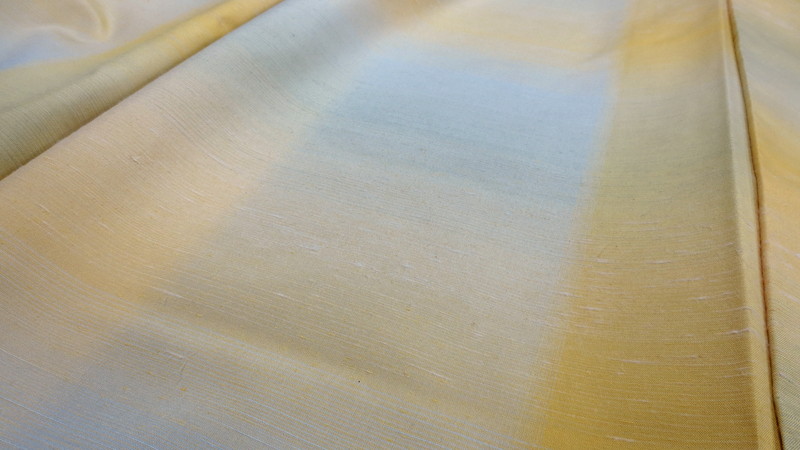

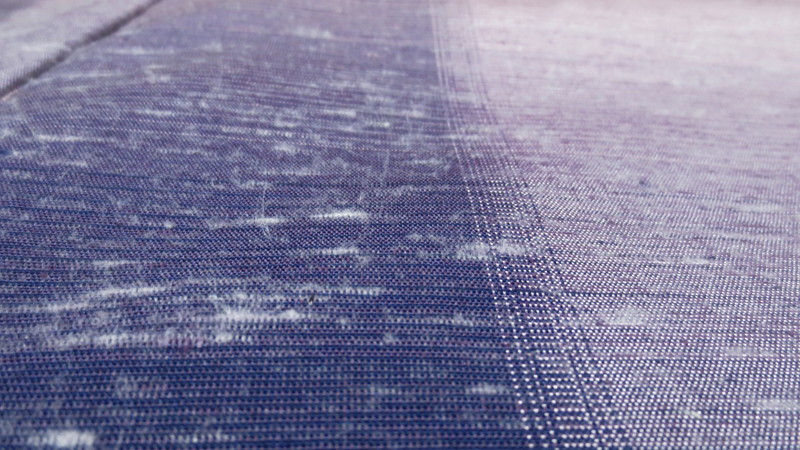

緯糸には特殊な方法で紬と羽毛を混紡した羽毛紬糸が使われています。ところどころに羽毛のケバが節となって現れ独自の雰囲気を出しています。生地を拡大してみると、確かに羽毛が織り込まれていることがわかります。

組織からはみ出たダウンの羽毛。

別の商品の生地をアップしたのがこちら、

ダウンが織りこまれた節糸もよく見れば霞模様としてデザインの一助となっていることが分かる。

霞雲のようにフワッとした羽毛が緯糸に走っているのが分かります。遠目で見ても毛羽立っていますから正直いって裾さばきのよいものではありません。大島紬では表面に出ている余計なケバや糸を不適合とみなし、ガスバーナーで表面を焼いて処理してしまうことがあります。そういったことに慣れているときれいにしてしまいたくなるのですが、趣旨の異なる織物なのでそこは我慢、できるだけケバ立っていたほうが良しとする織物なのです。

夢の動物性繊維の可能性

今回紹介の織物は一部にダウンが織りこまれたからといって劇的に生地が軽くなったり、温かくなったりするわけではありません。どちらかというとデザイン性や、商品にストーリー性を持たせることに寄与している部分が大きいと思います。しかしダウンを混紡するという発想自体がおもしろいものです。現在は手作業での中途半端な混紡にとどまり、糸としての特性に大きな変化をもたらすことはありませんが、現代の紡績技術を駆使すれば最高の動物性繊維となりうる可能性を秘めています。あの蜘蛛の糸の繊維を生み出した山形産地の技術力をもってすれば、遠くない未来にダウンとシルクの良いとこ取りをした理想の織物が生まれるかもしれません。

そのルーツが東北の人々が水鳥の羽を集めて織り交ぜていた伝統工芸品にあるとすればとても素敵でロマンあふれるお話です。