結城紬、大島紬に続く日本三大紬にも数えられることのある塩沢紬…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2017.10.16

- お洒落お召の本塩沢

伝統的工芸品に指定されている「本塩沢」、同じ産地の塩沢紬とは糸質が異なる完全な別物ですが単に「塩沢」と呼ばれることが多いので混同してしまいます。本塩沢は緯糸に強撚糸を使い、さらりとしたシボを演出したお召織物です。一般的に着物で「塩沢」と言うと本塩沢のことを指すのは、塩沢紬に比べて流通量が多いためです。今回は定番ともいえる蚊絣の商品を紹介しながら本塩沢についての解説です。

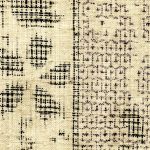

冒頭の商品、一巾に74個の蚊絣が配置されている商品です。大柄の十字絣で絣合わせ具合が少しづつ違うことから手織りであることが伝わる商品となっています。

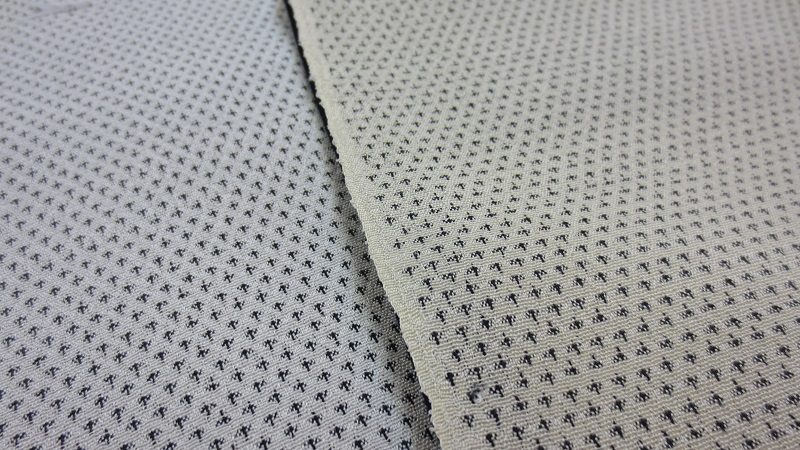

写真からでも波打った表面のシボ感がわかりますが、触るとサラリとしたやさしいシャリ感が伝わってきます。

このシボは緯糸に使われている強撚糸によるものです。通常の生糸は1mあたり600~800回の甘い撚りがかかっていますが、強撚糸は約3倍の2000回以上の撚りをかけています。

右に撚った糸(S撚り)と左に撚った糸(Z撚り)を交互に組合せ、湯もみすることによりシボが生まれます。強く撚られた糸が戻ろうとする力が働き、独自の凹凸が生まれるのです。凹凸は肌への接触面積を減らし、さらっとした感触を生みます。

越後に伝わった縮織(明石ちぢみ)の手法を取り入れたのが小千谷縮でした。そしてその技術を絹に展開、さらに結城紬や西陣お召の技術も吸収、様々な産地の遺伝子を持つ織物なのです。

表面をさらに拡大してみてみます。絣は緯糸2本に経糸一本、キの字で作らていることがわかります。

緯糸同士の間隔が広くとられており、波打つような凹凸になっているのがわかる。

緯糸には①S撚の強撚糸、②Z撚りの強撚糸、③ほとんど撚りがかかっていない絣糸、3種類の糸が使われています。

(①→②→③→③→②→①・・・繰り返し)

①②③の3種類の杼を使いリズミカルに織り上げられますが、絣糸を通すたびに人の手で一つ一つ絣合わせをおこないます。そして指定の伝統的手法(主要部分が手作り)でつくられた商品には伝統マーク(伝産証紙)が張り付けてあります。

伝統的工法に則して作られた商品には伝統マークが張り付けられる。

過去に様々な怪しい商品が氾濫したため、本塩沢の証紙は塩沢織物工業組合(現加盟織元9社)によって管理されるようになりました。一目で本塩沢、塩沢紬であることがわかりますので、消費者は安心して購入の目安にすることができます。

証紙の解説、他に薄物として作られた夏塩沢(伝統的工芸品には未指定)がある。

ちなみにすべての本塩沢に伝統証紙が貼り付けられているかというと、そうではありません。伝統的工芸品としての本塩沢の条件には絣が入っていないといけません。なので無地や縞格子の商品については伝統シールの貼り付けがないのです。さらに塩沢のお召として工業的に作られた商品も多く、それらはリーズナブルな価格で流通しています。

シンプルな縞は伝統的工芸織物の条件から外れるため、証紙が付与されない。

一部の大島紬のようにほんの一部だけ無理やり絣を入れ込むようなことはせず、しっかりと規約にのっとっているのは好感が持てます。

本塩沢(御召)を水にぬらしてしまった場合

お召し(縮織物)である本塩沢は着付けのしやすさ、シワになりにくいという特徴があります。そのサラリとした手触りも好まれ、通のおしゃれ着として人気を博すこととなりました。しかし縮織物である本塩沢は水分を含むとその糸質から生地がさらに縮もうとします。

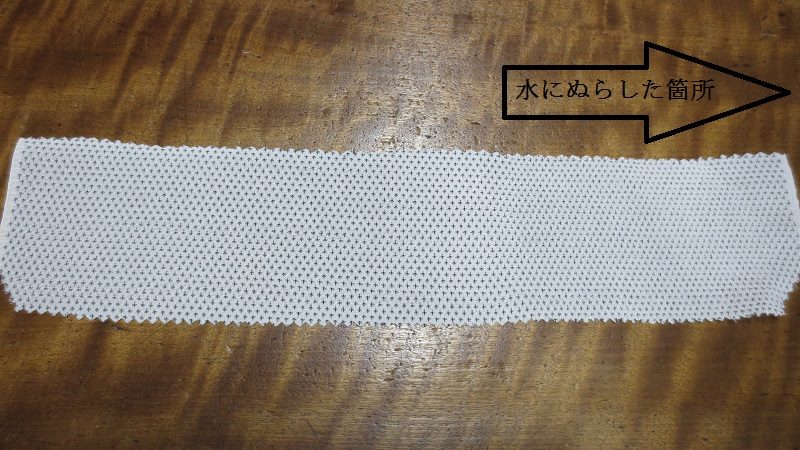

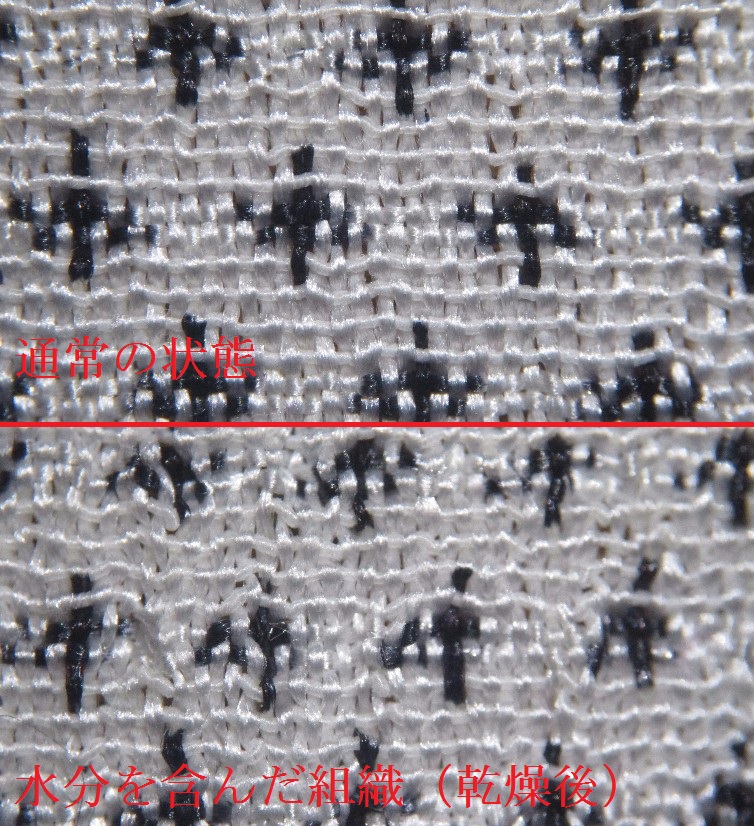

実験でハギレを濡らしてみます。霧吹きで右端を濡らし乾燥させたのが以下の写真です。

水に濡らした箇所は蚊絣の密度が少し異なることがわかる。 ※レンズの収差(歪み)の影響ほとんどない

水分を含む箇所がみるみる内に縮んでしまい、アイロンを当てても完全に回復することはありませんでした。そしてそのシボ感はより強いものとなり、凸凹が強調されています。

組織を拡大したものを見てみます。

強撚糸が暴れ、ぐにゃりと組織が崩れてしまっているのがわかる。

一度水を含んでしまい、縮み上がってしまった生地は回復しきらずに絣糸を巻き込み歪んで見えます。一旦組織が変形してしまった生地を回復させるのは難しく、着物の場合は解き洗い(湯のし)が必要です。

なんとも扱いにくい生地と思われがちですが、雨の日を避け、撥水コートなどの加工をしておけば安心です。

サラリとした風合いを楽しめるカジュアルお召しの本塩沢、価格も値頃品(伝統的工芸品にしては)が多いのも魅力です。紬だけではない上質なお洒落着物の選択肢に加えてみてはいかがでしょうか。

絣に色糸を使うことで雰囲気が軽くなる。先の商品とは織元が異なり、シボ感も違う。

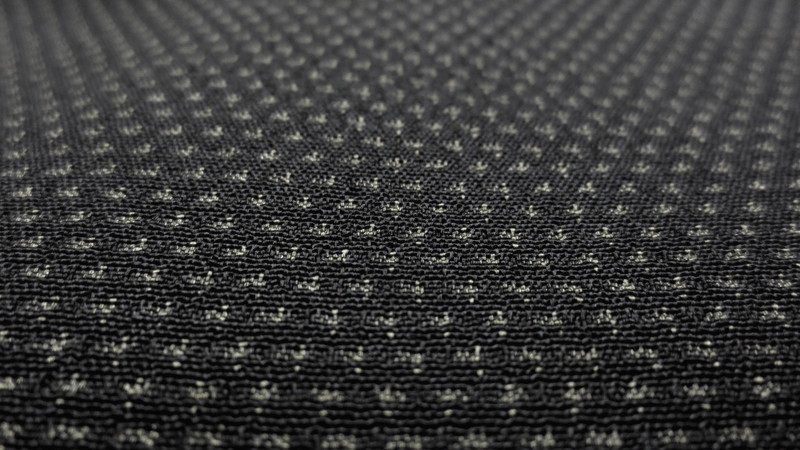

地色が黒の商品、濃い色だと水分を含んで縮んだときに多少は目立ちにくい。

絵絣の柄、亀甲の形状を工夫することで比較的容易に作ることができる。