蔵の整理をしていると珍しい紬の兵児帯が出てきました。 ラフに…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2019.09.15

- 相反する機能性を実現する精好織の高級袴

男性の礼装として欠かせない袴、まずシワやオレを残さないためには生地の適度なハリと弾力性が求められます。様々な和のお稽古事の正装である袴はそれぞれの立ち振る舞いに応じた仕立てがされます。各所作に伴なった美が生地にも求められるのです。

例えば茶道では美しくストンと床に落ちやすい生地が理想で、着物には柔らかものと呼ばれるドレープ性のある生地(綸子や縮緬)が使われます。すっきりとしたハリが必要な袴は綸子や縮緬といった生地を使うことはできません。相反する機能性を両立するために高級袴は特別な糸使いがされています。

高級袴といえば「仙台平」が有名ですが現在は単一企業による商標となり、袴の生産量としては米沢地域がほとんどを占めます。冒頭の袴地は米沢平と呼ばれる米沢産地で作られた最高級袴になり、価格帯としても仙台平を凌ぐものです。

ズシリと思い袴地。

驚くべきはその重さ、着尺の要尺より短いにも関わらず1kg近い重量になっています。その厚みのある生地は普通の使い方ではシワやオレはまず起こらないでしょう。厚みがあればさぞ固い生地かと思われますが生地は容易に曲がります。

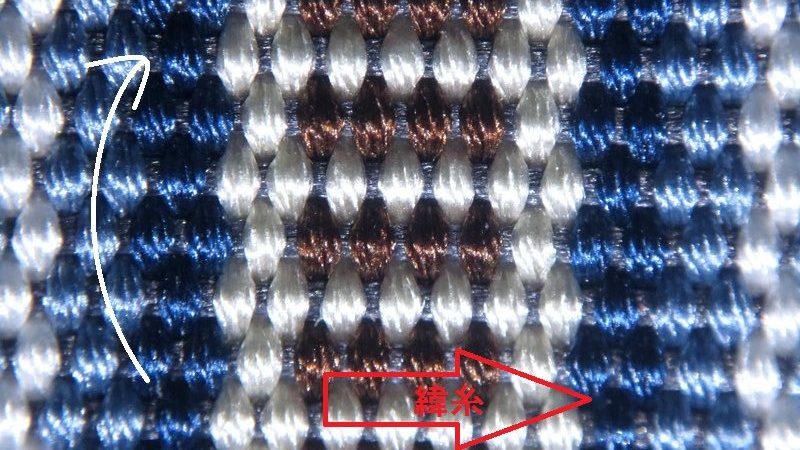

そしてその厚みの秘密は緯糸の太さにあります。

経糸には複数の糸を撚り合わせて作った撚糸が使われており、緯糸には甘撚りの単糸であることがわかります。太い緯糸を軸にして曲げることで画像矢印の方向には曲がりやすいのです。一方、縦方向に曲げようとすると緯糸が太いため、生地として縦方向にコシが生まれ、パリッとした状態を維持するのです。

経糸には複数の糸を撚り合わせて作った撚糸が使われており、緯糸には甘撚りの単糸であることがわかります。太い緯糸を軸にして曲げることで画像矢印の方向には曲がりやすいのです。一方、縦方向に曲げようとすると緯糸が太いため、生地として縦方向にコシが生まれ、パリッとした状態を維持するのです。

組織を解いてわかりやすくした写真、こちらは太い緯糸を2本引き揃えている。

このように経糸密度をできるだけ高くし、緯糸に太い生糸(精練しない硬質な糸)を織りこむ平織組織を精好織(せいごうおり)と呼びます。よい袴とは何ぞやといわれれば、精好織であることはもちろん、糸使いによる生地の特性が自分の求める所作にぴったりと合っているかでしょう。

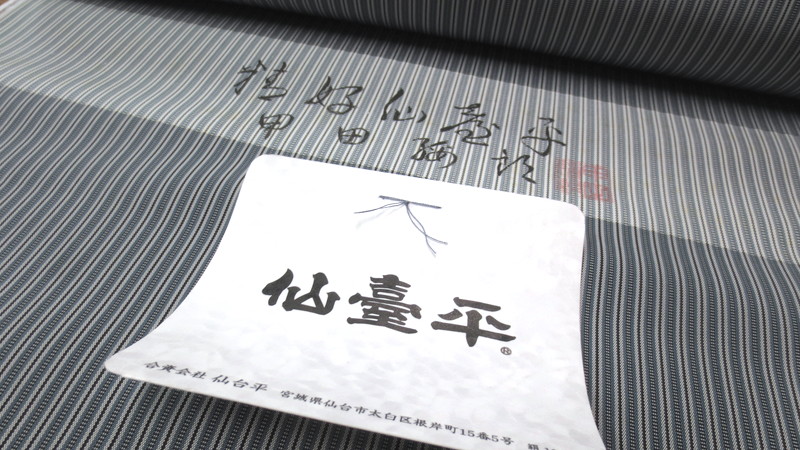

一子相伝の仙台平

続いて高級袴の代名詞ともいえる仙台平をみていきます。

仙台平は仙台藩のお抱え織物師(西陣からスカウト)であった小松弥右衛門によって開発されました。当初は「御国織」という名前で皇室や幕府をはじめとする諸藩への進物用などに使われていましたが、その品質の良さが認められ仙台藩の平袴 「仙台平」 として広く知られるようになり、上級武士の間でも人気を博すことになりました。その技法は近隣の米沢藩にも伝わり袴の一大産地として栄えることになります。

精好仙台平、織り端には落款の押印がある。

高級袴として一躍有名になった仙台平ですが、明治に入ると他産地の勢いに押されていきます。和装需要の減退もあり現在では一企業(合資会社仙台平)のみが製造するだけになってしまいました。当代の甲田綏郎さんのお父上、甲田榮佑さんは仙台平の伝統の継承、創意を凝らし続けたことから重要無形文化財技術保持者として認定されました。当時の特許技術によって製織された仙台平は藩政時代の名声に恥じないものとして各方面から賞賛されます。仙台平は商標登録され、甲田家により一子相伝のものとして伝え続けられています。

力織機によりしっかりと打ち込まれた緯糸、精好織の名に恥じないしっかりした生地。

仙台平を先ほどの米沢平と同じように横方向にカーブさせてみました。緯糸に太く硬質な糸を用いているため横方向にしなやかに曲がります。厚み、重量のある生地は座位から起立した時に生地が美しくストンと落ちます。

この商品に使われている色数は3色、縞のシンプルなタイプになります。実は仙台平もグレードがあり、一般に普及しているのはこのタイプで様々な縞割のデザインがあります。これらは力織機で織られていて量産がきくものです。縞立ちを抑えたものもあり、年代や用途によって様々なデザインから選べるようになっています。

桐箱調(実際は加工された厚紙)の箱に納められた普及タイプの仙台平。

色数が増えると「特撰」、更に緯糸の種類に凝ったものは「特上」とランク分けされています。「特上」ともなると通常タイプの5倍以上の価格になり、総理大臣をはじめとする各界の長クラスの正装として使われています。

本庶さんがノーベル賞授賞式に臨んだのも仙台平。 TT News Agencyより

礼装用の袴も卒業式などで大量に使われる化学繊維の物から、今回紹介した高級タイプのようにピンからキリまで様々な種類があります。それなりの場の礼装着として使う場合は風格を増す美しさが求められます。それなりのお立場の方はしっかりとした地風の袴でないとまかり通らないこともあることでしょう。

精好織ではない安価なタイプの袴地、正絹ではあるが悪く言えばペラペラのタイプ。

もともと袴は防寒や長着の保護といった機能を持つものでした。礼装用として進化を遂げた精好織の高級袴、巧妙な糸使いの美しさが、只者ではない風格を醸し出しています。