サラリとした風合いの結城縮、一時は結城紬の大半が縮織でしたが…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2017.09.27

- サラリとした風合いの結城縮

無撚糸の手紬糸を使うことでふわっとした真綿をそのまま纏うかのような本場結城紬、軽くて暖かい最高の風合いは紬の王様として人々の憧れになっています。結城紬の中でも緯糸に強撚糸を使用したものを結城縮といいます。縮結城、結城紬縮織などともいわれ、紬好きの方なら一度は耳にしたことがあると思います。今回はその結城縮についての解説です。

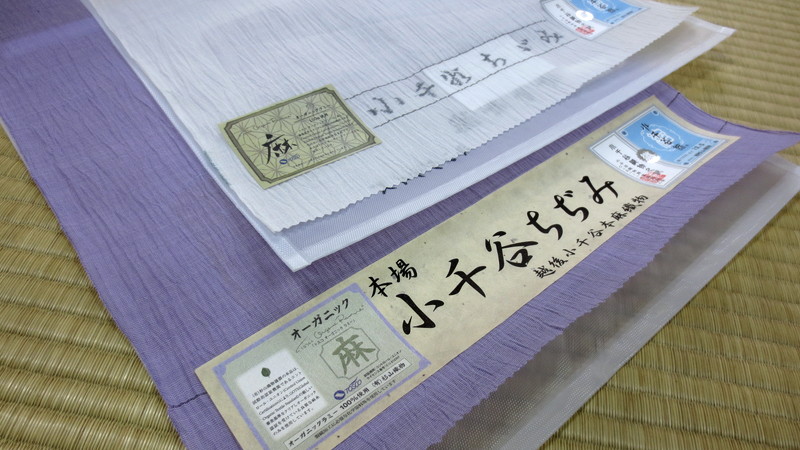

有名な「ちぢみ」生地である小千谷縮、緯糸に強いヨリがかかっている。

世の中には様々な「縮」という名のつく織物があります。緯糸に強撚糸を使って織った物を湯にくぐらせると反物の幅が縮まります。撚りをかける時に糊でコーティングしますが、お湯を通すことでその糊が落ち、撚りが戻ってしまうからです。表面が凸凹してちりめん状になることからサラリとした感触を得ることができます。結城縮の年間の生産量は結城紬全体の数パーセント、更に地機で織られたものはかなりの希少品となります。

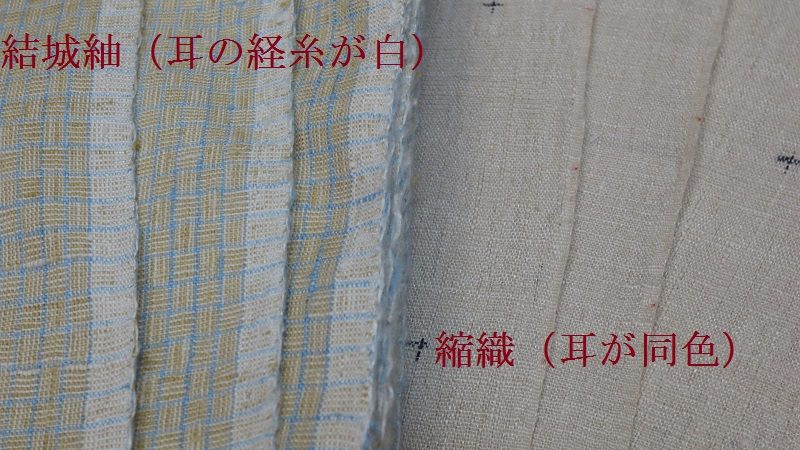

通常の結城紬との差は風合いからわかりますが、外観でも区別することができます。

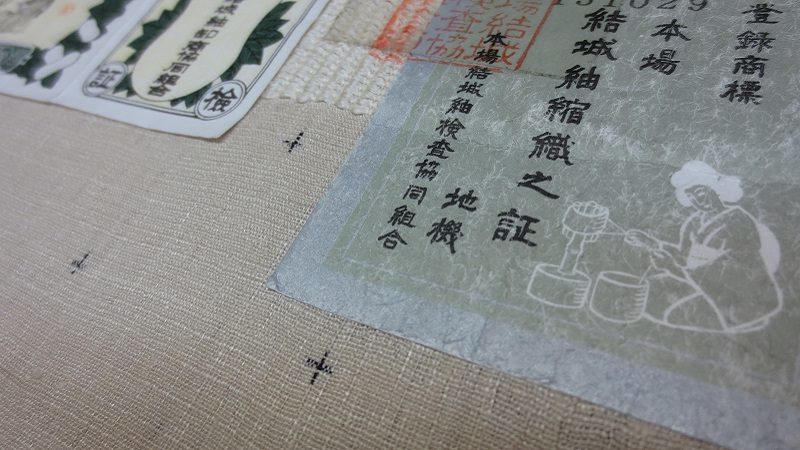

まず証紙類、一番右端の本場結城紬検査協同組合のグリーンの証紙を確認してみます。

「本場結城紬縮織之証」と記載されています。普通の結城紬は「本場結城紬検査之証」と記載されています、文字数が同じなのでうっかり見過ごしてしまいそうです。

一番左側にある検査の合格マーク、にも控えめに小さく「ちぢみ」と記載されているだけです。

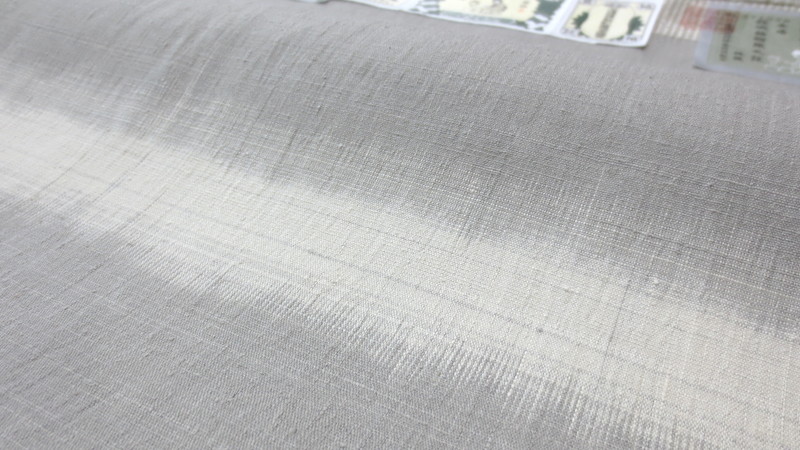

他に違いを確認する方法として、反物の耳端を見ることで判別できます。結城縮耳端にあるフチがなく、すべて同じ糸で織られていることがわかります。

通常の結城紬をはじめ多くの織物には耳端にフチがありますが、結城縮にはないのです。これは産地で結城紬と結城縮を平積みにしたとき、すぐに判別できるようにしたからです。昔は結城紬というと縮織のことを指した時代もあり、現在のように希少なものではありませんでした。

※ごくまれに耳が白くない通常の結城紬も存在します

話が少しそれますが、結城縮の生産が減った背景を説明します。

結城紬の縮織は明治の終わりごろに他産地から技法が伝わるとすぐさまにシェアを拡大、全生産数の3割を占めるほどになりました。産地では「結城縮」という名称で増産に励み、太平洋戦争が始まるころには過半数が縮織に、そして戦後のお召ブームが訪れます。世の中ではとにかく縮が流行、結城紬もほとんどが縮織となってしまったのです。余談ですが縮織以外のものは結城紬の「平織」と言われて逆に珍しいものだったのです。

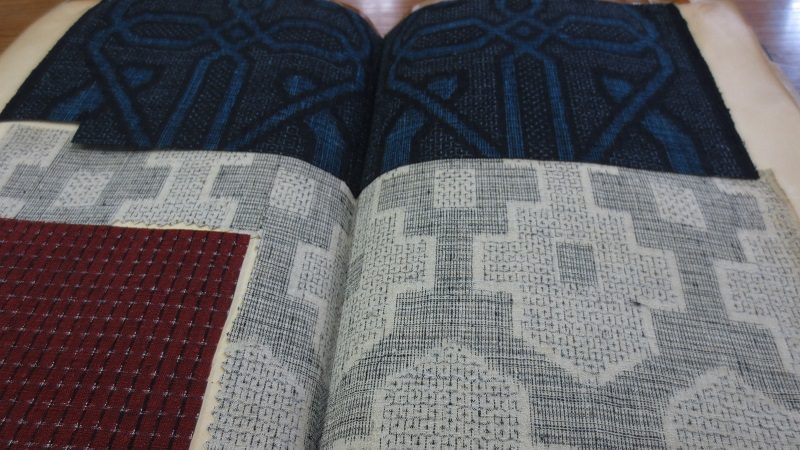

昭和30年代の見本帳から。このころは縮一辺倒で複雑な絣ものまで縮で作られていた。

本来、結城紬は真綿から引き出した無撚糸による唯一無二の織物でした。流行にのせられて縮織ばかりになってしまえば本当の結城紬が途絶えはしないか・・・

この危惧感から国の重要無形文化財指定される際には、その条件として強撚糸を用いてはならないと決められてしまいました。そうなると縮織の割合は縮小、お召ブームがひと段落したこともあり、あっという間に比率が逆転してしまったのです。ちなみに高機で織られたものは重文指定の条件から外れています。しかし高機の割合はどんどん増えていき、いまや高機で織られたものがほとんどになってしまったのです。

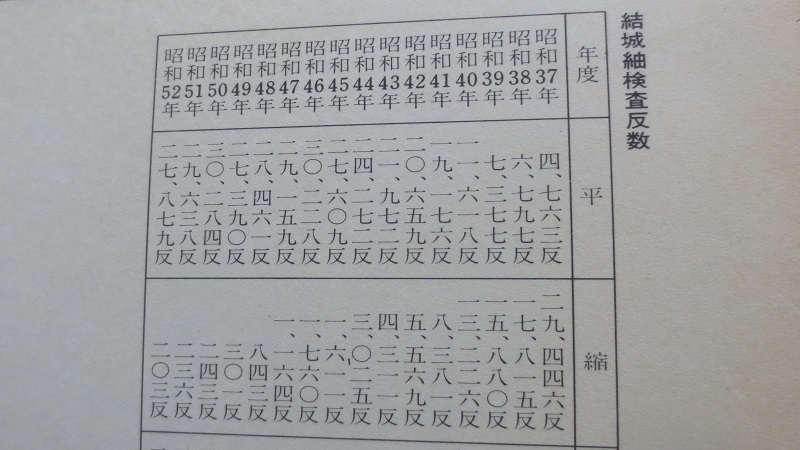

結城紬(平)と縮の生産数。古い資料(人間国宝シリーズ43 結城紬)から

それは縮と通常の結城紬のコスト差(縮は糸量が多く、糸を撚る手間が必要)より、地機と髙機のコスト差(地機は織り進めるのに高機の3倍時間を要す)のほうが何倍も大きかったことに理由があります。価格にダイレクトに反映されてしまうと、多くの消費者は懐具合を優先せざるを得なかったのでしょう。

話がそれましたが、結城縮の特徴であるサラリとした手触りは夏向けのシャリ感とは少し違います。経糸には無撚糸を使っているためフワッとサラッと感がちょうどいい塩梅で同居しているのです。冒頭の写真(十絣+縞の結城縮)の組織を拡大してみます。

右撚糸と左撚糸が交互に組み合わされて、縮緬の風合いとなるように設計されている。

経糸は無撚糸、撚りがほとんどかかっておらず糸を束ねているだけの状態です。緯糸は強い撚りのかかった細い糸が使われていることがわかります。撚りがかかった糸は湯もみすると縮みますので、通常よりも一割ほど多くの量が使われています。よく見ると絣糸には撚りがかかっていません。緯糸がすべて撚糸かというとそうではなく、無撚糸との組み合わせです。

平たたみにしたときに弾力があるので少し膨れるのも特徴。

近づいてよく見ると生地表面からは独特のシボ感がつたわってくる。

結城縮について時代背景を踏まえ解説してきました。サラッとした風合いをもたせた結城紬の縮織、その生産量はさらに減りつつあります。糸を撚る職人も減り、ついに撚糸屋は一軒を残すのみになってしまいました。

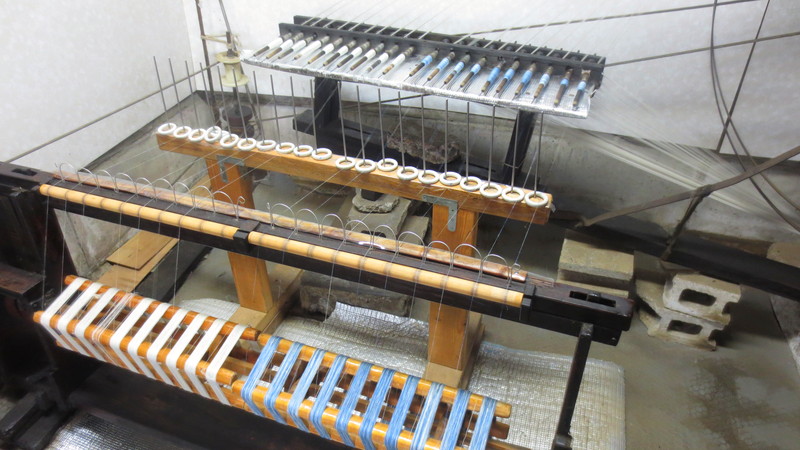

年季の入った八丁撚糸機で撚りをかける。

全ての縮糸を一軒の撚糸屋さんが引き受けている状態です。特殊な結城の手紬糸を撚るのは他の産地の業者が簡単にできるものではなく、代替えの利かない重要な工程です。撚る力には動力を使用しますが、作業途中でも頻繁に糸が切れてしまい、その都度繋ぎ合わせなければいけません。最新式の撚糸機は糸切れの自動センサーなどがついたものがありますが、江戸時代とほとんど変わらない伝統的な手法で糸作りがされます。

結城縮の網代織に格子模様の珍しいデザイン。

結城縮織は重文指定の条件(すべて手紬ぎ糸の無撚糸を使用)を逸脱していますが、それよりもさらに手間をかけ付加価値のあるものに仕上がっています。昨今ではなかなか市場に流通しない貴重なものになってしまいましたが、廣田紬で是非その風合いをお確かめください。