最高級の紬織物である結城紬は自他ともに認める紬の王様です。真…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2017.08.25

- 本場結城紬の極上の風合い 真綿手紬糸

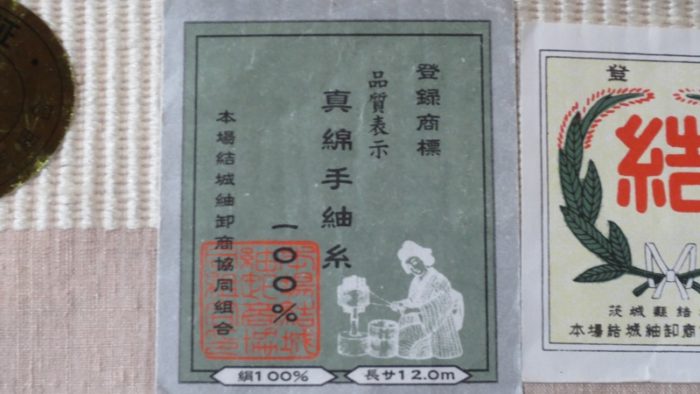

絹繊維の加工品を総称して「絹、シルク、Silk」といいます。繊維製品の品質表示義務としてはシルクの混率のみ記載すれば問題がありません。いずれも蚕が作り出した繭を原料としていますが、この繭から絹糸にする工程の違いで生糸、絹紡績糸、つむぎ糸などに分かれます。いずれ項を改めて詳しく説明しようと思いますが今回は「つむぎ糸」のなかでも本場結城紬に使われる真綿手紬糸についての紹介です。

※廣田紬では本場結城紬のみの扱っております。以下、結城紬は本場結城紬とご理解ください。

結城紬では必ず真綿の手紬糸を使います。真綿から手を使い直接糸を引き出すと、撚りのない極めて軽い糸が取れます。結城紬が他の紬と比較して暖かく軽いのは、空気を含んだ真綿のふわっとした感触がそのまま肌に伝わるからです。実際に一反あたりの重さでは他の紬織物に比べ2割ほど軽く、その風合いも相まって実際はそれ以上に軽く感じられます。

結城紬の極上の風合いの原点である手紬糸にその秘密があります。

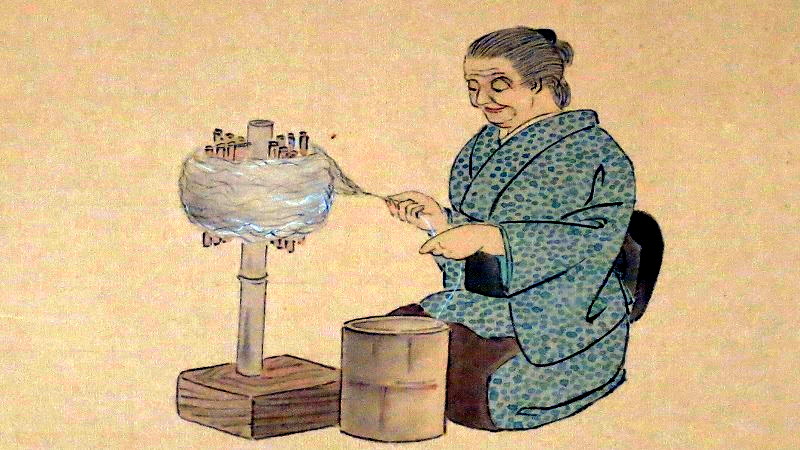

真綿袋から糸をつむぐ女性、明治期の描写だが現在でも変わりない技法である。

紬の反物に張り付けてある各種ラベルには「手紡糸」使用と書かれていることがあります。「てつむぎいと」と読めそうですが実は「てぼうし」と読みます。この手紡糸は蚕の繭を煮潰した真綿から手紡機を使い、撚りながら糸にしたものです。

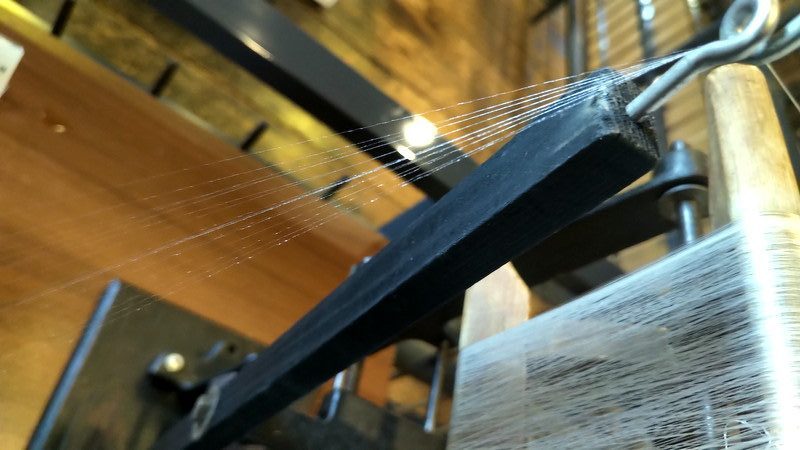

普通の紬糸は手紡機で作られる。写真は簡素なタイプであるが動力を使う。

「手紡」というと昔ながらの糸車を手で回しながらゆっくりと糸づくりが行われていると思われますが、動力が使われ工業的に量産されているケースがほとんどです。この手紡機を使った手紡糸は必然的に撚りがかかった状態となります。一般に紬糸というとこの手紡糸のことを指し、通常の紬織物はこの手紡糸を使い織られています。

また、生糸(平滑な絹糸)は糸取り機を回転させて巻き取っていく取り方で、一つの繭から1000m以上の糸を連続して取ることができます。

生糸の糸取りの様子、複数個の繭から直接糸が引き出て撚り合わされる。

一方、結城紬に使われる手紬糸(てつむぎいと)は機械を使わず、人の手で一つ一つ引きだして糸にしたものです。いわゆる糸口が存在せず、複合的に絡まった真綿を摘んで糸として引き抜くのです。

熟練の糸取り人が指先に唾をつけて綿を引き出すと、不思議と次々に糸が絡まりズリ出てきます。動力を一切使わないので、糸をとるスピードは人の手の動作速度以上には成り得ません。

綿飴のような真綿袋から何本も糸がずり出てきて、一本の手紬糸になる様子。

蚕が作る繭からどのように手紬糸が作られるか、生産者に失礼ながらかなり端折って見ていきましょう。

まず繭をお湯で柔らかくして、広げます。それを5~6個重ねて、真綿袋と呼ばれるものを作ります。

繭(左)と 真綿袋(右)

ちなみに真綿袋は通気性や保温性が抜群によいのでこれを充填物として大量に使用したのが軽く暖かな真綿布団になりました。滋賀県でも今も伝統的な真綿が作られていますが、結城紬の真綿は福島県保原で作られ、入金真綿と呼ばれる最高級の真綿袋です。

福島県保原産の最上級の真綿袋。包み紙を縛る紐も真綿が使われ、余すことなく糸取に使われる。

この真綿袋を「つくし」と呼ばれる棒に巻きつけ、指に唾をつけて糸をズリ出ししてゆきます。ズリ出すときには糸をできるだけ均一な太さにするため、節(ネップ)をひとつひとつ取り除きます。節を取り除いた手紬糸は元の真綿の重さより一割ほど軽くなります。糸取がうまい人ほど余すことなく使い、無駄がなく糸をつむぎだします。

ズリ出した糸を桶「おぼけ」に入れていきますが「おぼけ」への落とし方も慣れが必要で、落とし方が悪いと巻き取るときに縺れてしまいます。

おぼけ(左)つくし(右) 竹とキビガラと呼ばれるもので作られており、最も糸が引きやすい仕組みである。

真綿袋50枚分から引き出された手紬糸は1ボッチ(重さ約80g、長いものだと5,000m)という独自の単位になります。結城紬一反は7~8ボッチですので、ざっと繭2000個分からつくられている計算です。

撚りをかけないので完全には纏まっていない、縮れ麺のような結城紬の手紬糸。

糸をとる際は出来るだけ節を作らないように慎重に引き出してゆきます。糸の細さにもよりますが、1ボッチをつむぎ出すのに5~10日要します。一反分をとるには60日程の工数を要することになります。

また、人によって作れる太さが異なり、Aさんがとれる太さの糸をBさんが安定的にとれるというわけではありません。これは作業者の習熟度には関係がなく、その人の持つ手の大きさや性格、年齢に依存しています。可能ならば同じ人が一反分の糸をとることが望ましく、糸質のムラのないよい織上がりにつながります。

内職である結城の糸つむぎ、キャリア50年以上の手から次々に糸が作られる。

そして結城紬は経糸と緯糸で求められる太さが異なり、さらに100亀甲の商品と160亀甲の商品でも糸の太さが異なります。安定的に生産するには求められる糸を必要に応じて生産する必要があります。しかし内職や高齢者が多いため非常に糸づくりに時間がかかっているのが実情で、糸づくりがボトルネックとなって工程が進まないこともあります。

現在ではそんなことはありませんが、大昔は糸取をした人によって反物の価格が異なった時代もあった程なのです。それほど結城紬の品質を左右するのが糸取の行程なのです。

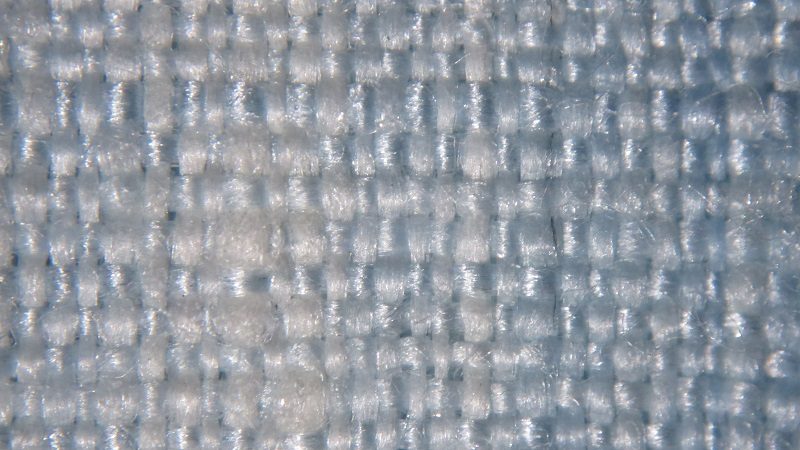

手紬糸を拡大してみてみましょう。

一本一本が束ねられた手紬糸、半長繊維と言うことができる。

左端は撚りが少しかかっているように見えますが、一本一本の繊維が互いに分離しており、繭から繊維がそのまま引き出されたことが見て取れます。極上のふわっとした風合いの秘密はこの一本一本の繊維が独立していることにあります。まさに糸の束(たば)ともいえる状態なのです。さすがにこのままでは糸の強度が織に耐えず、繊維が抜けてしまいます。それを防止するために結城紬ではフノリ(海藻の一種)をたっぷりと糊付けし、糸をこわばらせて織られます。仕立てる前に湯通しすると糊が落ち、結束が解けて結城紬本来のふわっとした風合になるのです。

地機を使い、高密度に織り上げられた反物の表面を拡大してみてみます。

淡い空色×白 ボカシ縞の商品

こちらは織りあがったばかりのものですが、無撚糸ゆえにすでに繊維が少し毛羽立っています。着ているうちにさらに擦れて毛羽立ちますが、この毛羽もふわっとした風合いに一役買っています。生糸の着物はスレなどのストレスでだんだんと薄くなって擦り切れてしまうのですが、地機で高密度に打ち込んで織り上げているため、結城紬はそう簡単には破れません。それどころか毛羽が生地と馴染み、真綿をそのまま着るような風合いになるのです。そして使い込んだ後に洗い張り、天日で乾燥させると真綿の風合いがいっそう増し、極上のものになります。昔、主人が丁稚にしばらく着させ、馴染んだ後に着たというのはあながち嘘ではないのです。

160亀甲に使われる手紬糸、非常に繊細で通常の糸より細く軽いものになるが、耐久性の点では不利である。

以上、結城紬の手紬糸、他の織物では類を見ない無撚糸について紹介してきました。手紬糸をとる工程は極めて原始的で非効率的な手法です。一反分には30,000~35,000m分もの手紬糸が使われています。これを一つ一つ真綿袋から慎重にズリ出していくと考えると気の遠くなるような作業です。他の織物に比べ結城紬が飛びぬけて高価なのはその膨大な手間賃が糸代に反映されているからなのです。

廣田紬ではこの貴重な糸取の体験をしていただけるように、「つくし」と「おぼけ」、そして真綿袋を用意しています。糸を引き出すだけであれば簡単ですので、来社された際は是非一度お試しになってください。

「つくし」と「おぼけ」 手つむぎ体験をしていただけます。

繭を煮潰して広げ、幾重にも重ねた真綿袋。

カシャゲの末端処理部分には真綿が詰まっており、ここからも引き出すことができる。