大島紬の最大の魅力は精緻な絣によるバリエーション豊かで美しい…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2018.07.29

- 絣を読み解く 絣柄技法編②

絣模様を織りなす手法として前回は緯絣、経絣について解説しました。絣の出現当初は素朴で抽象的な柄にとどまっていましたが、経緯絣の発展で斬新な幾何学柄や精緻な柄の実現に拍車がかかります。技法編の続編では経絣と緯絣の併用柄と経緯絣柄を見ていきます。

③経絣と緯絣の併用

経絣柄と緯絣柄が混ざりあった柄のことです。経絣糸と緯絣糸をクロスさせると経緯絣となりますが、絣の部分が交差することなく、各々が独立して柄を作っています。

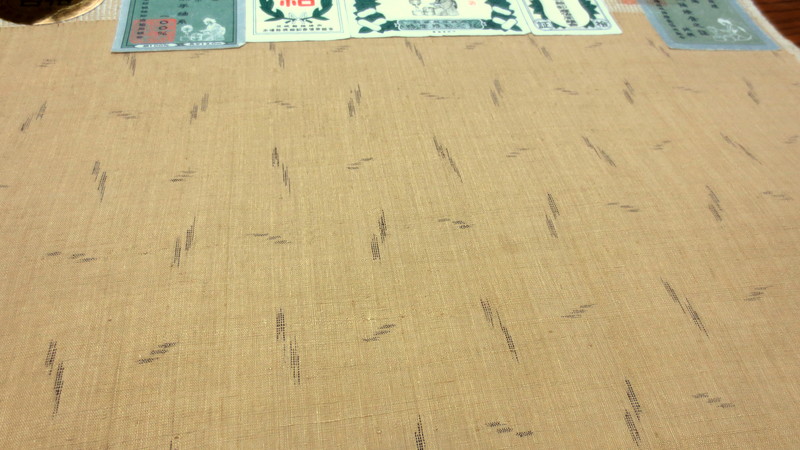

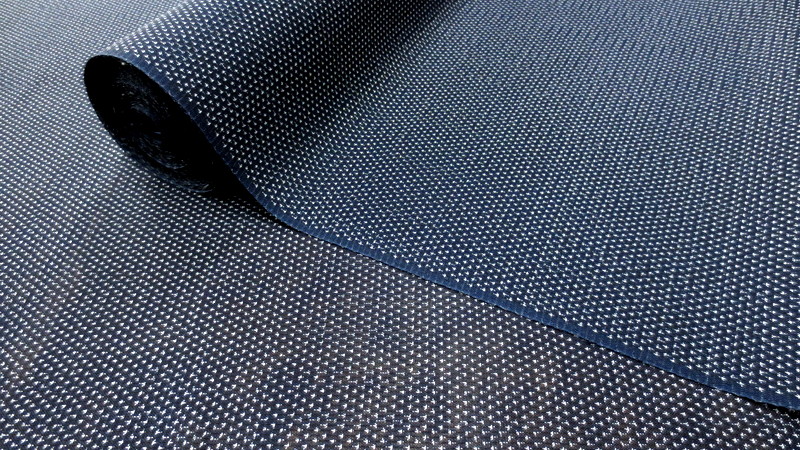

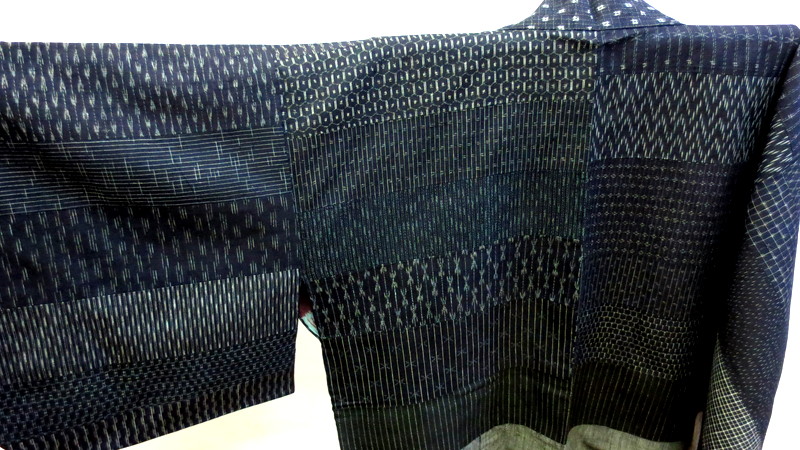

夏塩沢、経絣糸と緯絣糸が交差しない併用柄

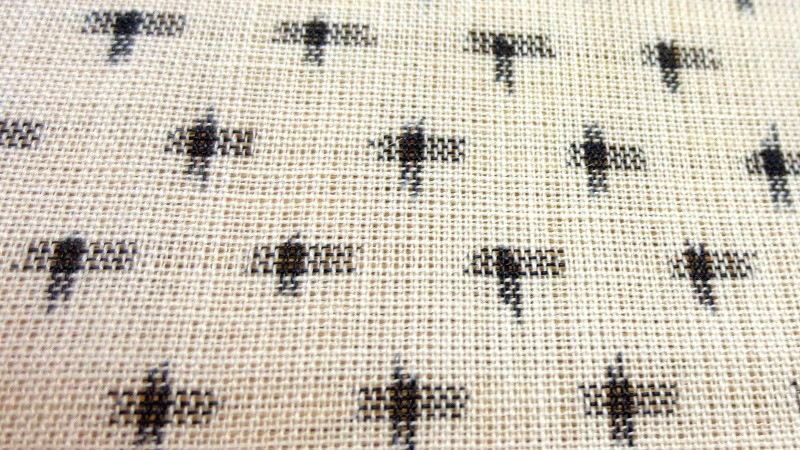

秦荘紬

経緯絣で柄を合わせる必要がないため楽な織り進めることができると思われがちですが、柄によってはシビアな位置決めが必要で慎重に絣合わせをしする必要があります。

経絣糸と緯絣糸が交差することのない柄。

経絣と緯絣が交差することはないがしっかりと合わせないとバランスが悪い柄になる。

④経緯絣

経絣糸と緯絣糸を交差させた柄で、緯絣糸だけでは表現できなかった柄を作ることができます。

単純なのは経絣糸、緯絣糸を一本づつ交差させた十字絣ですが、経絣糸1本に緯絣糸2本を交差させると「キ」の字になります。経緯2本づつ交差させると「井」の字になりますし、組合せ次第で様々なサイズになります。

経絣糸1本に緯絣糸2本「キ」の字の蚊絣。

大島紬では経絣糸2本、緯絣糸2本を組み合わせて一元絣と呼ばれる絣を作る。

能登上布の十字絣、この柄は経糸4本、緯糸4本づつを交差、太く力強い十字絣となっている。

越後上布の十字絣、こちらは経6本、緯8本の組み合わせ。

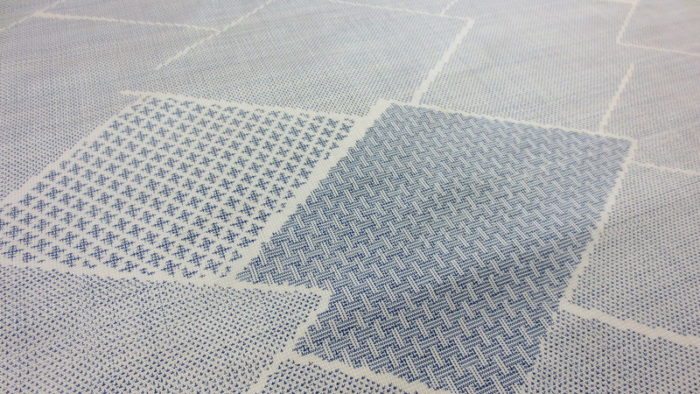

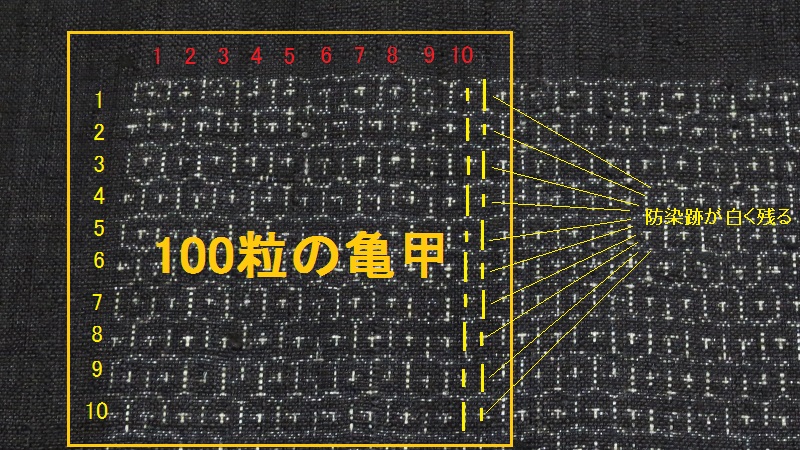

そして経緯絣を語るときに外せないのが亀甲柄、おめでたい亀の甲羅を模した柄です。経絣と緯絣を上手く組み合わせて敷き詰めることで、六角形に見えるようになっています。地糸と絣糸の比率、組み合わせ方で亀甲の大きさは変わります。反物の巾(一尺:約38cm)に亀甲をいくつ並べることができるかで呼称が変わり、80~160亀甲の商品が主になっています。

絣糸編①で使用した画像を再度用意しましたので、絣糸がどの様に組み合わさっているか分解してみます。

結城紬100亀甲の柄、経と緯の絣糸の組合せである。

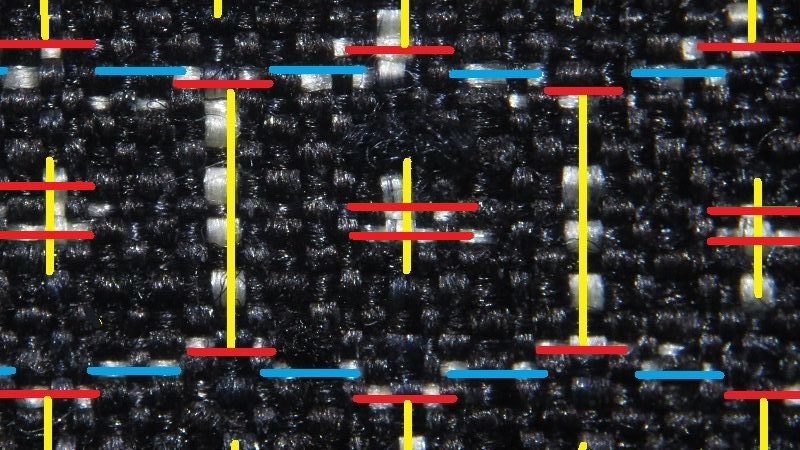

拡大したのがこちら、緯絣糸も含めて色づけしてみました。

この構成の場合、色は3色、絣のパターンとしては3種類しかない。

亀甲絣も拡大してみると何のことやらよくわかりませんが、敷き詰めることで亀甲に見えてくるのが不思議なところです。細かくなればなるほど亀甲に見えなくなっていきますが、六角形であるとの先入観で脳内処理されてしまいます。それを分かってかコストダウンのために絣合わせが雑になったり、一部に絣糸を使わない商品も散見されます。

左から100亀甲、160亀甲、200亀甲、ピッチの細かさで雰囲気が大きく変わる。

理屈からすると糸を細くして専用の治工具を作ればどれだけでも亀甲を敷き詰めることはできます。美術用途や技術的な挑戦という観点からすればよいかもしれませんが、それこそ楽に家が買えるほどの価格になるでしょう。普段着るモノとして強度の観点とコストの面から100亀甲あたりがベターとなって落ち着いたのです。

絣はどんどん細かくなり・・・

経緯絣は最初は遊び心あふれる単純な井桁絣のようなものが中心でした。江戸期は縞や格子の柄ばかりでしたが、明治に入ると様々な絣柄が考案され亀甲絣や小絣が現れました。戦後の経済成長期に入るとより付加価値を追い求め絣はどんどん精緻になっていきます。

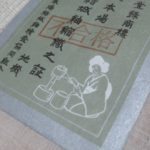

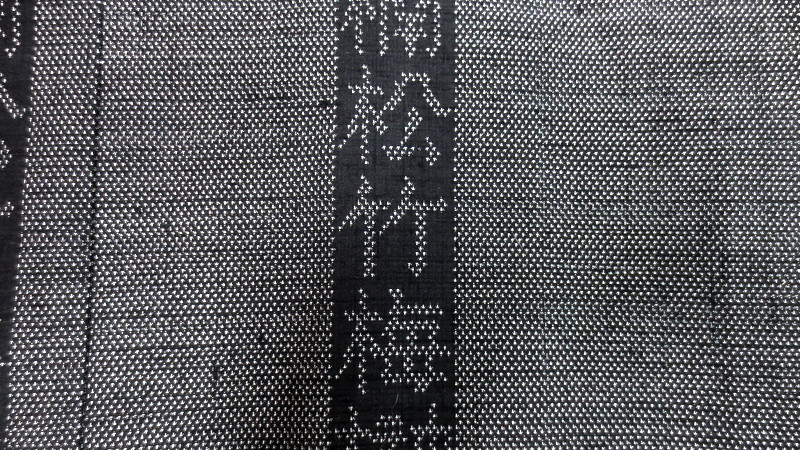

明治後期から昭和初期の結城紬の古裂集、素朴な小絣が多かった。

そのうちに亀甲絣や十字絣を駆使して柄が作られるようになりました。最初は小絣を作りやすいようにアレンジしたものや幾何学柄でしたが、曲線を表したり、多色にしたりと競うように複雑な柄が作られます。

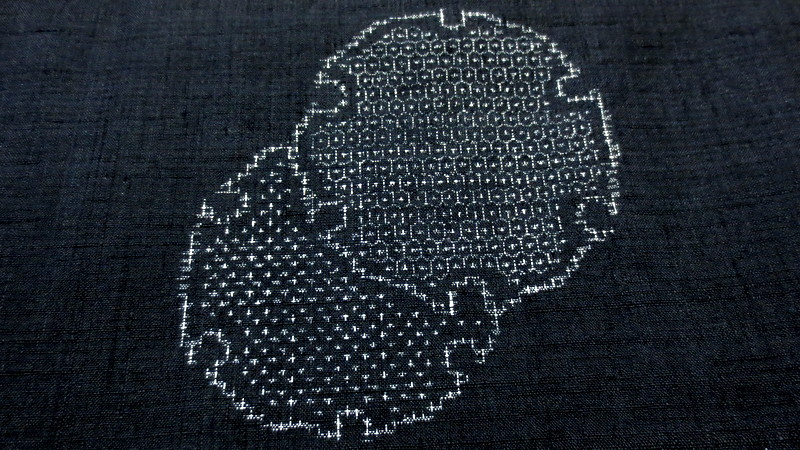

雪輪の飛び柄、亀甲と十字絣の組合せで作られている。

複雑な模様を作るのには一つ一つ専用の絣糸が必要ですから手間がかかります。

そこで絣を作る手間を可能な限り省力化するために繰り返しの飛び柄が考案されました。特に大島紬は一度にまとめて絣づくりをしてしまいますので、同じパターンの繰り返しで効率的に絣糸を作っていきます。ひとつの柄が長くなればなるほどコスト増となります。

防染した後に目的の色の摺り込みを行う手法は塩沢産地から技術を得たもの。

そして絣糸の交点を一つの点に見立て、点描画のような技法で作られたのが大島紬総絣柄です。最初は遊び心で作られていた絣は、世界で一番精緻な織物と呼ばれるほどの芸術品の域にまで進化したのです。

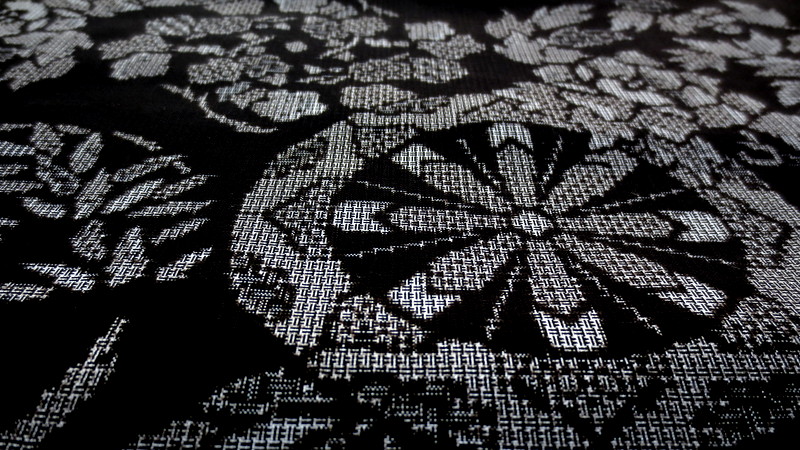

細かな柄が格天井にちりばめられている白大島。

割込み式の絣、他産地の追随を許さないほどに進化した大島紬。

以上、2編にわたり絣技法について解説してきました。引き続き番外編にて絣についての解説を終えたいと思います。長くなりましたが最後までお付き合いいただければ幸いです。

ドットで明朝体風の文字まで作りすようになった。今は作られていない塩沢紬の全盛期の商品。