十日町から霞模様が美しい紬が織りあがってきました。彩度の異な…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2017.06.27

- 美しい無地感覚のスラブ入り近江ちぢみ

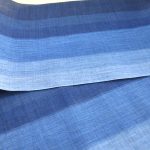

独自のシボで爽快感を演出する近江ちぢみ、気軽に扱える夏の普段着として人気を博しています。無地、縞柄を中心に格子、小絣柄などがありますが、今回はスラブ糸を使った無地感覚の着尺を紹介します。

紹介の商品は遠めに見ると一件無地に見えますが、経糸に白のスラブ入り糸、緯糸にアラン糸を使い、よく見るとボカシのような美しい淡いグラデーションのように見えます。

スラブ糸とは紡績過程で意図的に節糸を作り出した糸のことです。繊維を巻き上げるワインダーの回転数を調整することで任意の太さ、長さを作り出すことができます。一般的な紬糸は節がランダムに表れるのに対し、スラブ糸はなだらかに太い個所が表れるのが特徴です。

生地の表面を見てみましょう。

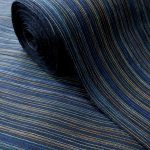

別の青色系統の着尺、右下方向に向かってスラブ糸の含まれる経糸が走っている

太さの異なる経糸が走っているのがわかります。ずっとこの太さというわけではなく、一定の長さが現れたらほかの経糸と変わらないくらいに細くなってしまいます。これがランダムで現れるのですが、縦方向の縮加工と相まってとてもよい味となっています。

次は緯糸を見ていきましょう。反物を側面から見てみると緑、黄色の色糸が織り込まれているように見えます。

通常の先染めの色糸と思われがちですが、それだとここまでのボカシ感は出ません。これはアラン糸(メランジとも)とよばれる特殊な糸で、紡績前の綿の状態から染めた糸です。異色の2本の色糸を組み合わせ一本の糸にした諸撚糸は違い、一本の糸の中でランダムな個所に色が入っているため、ボカシ効果が繊細に美しくあらわれるのです。

緑がベースのアラン糸、少し黄色を混ぜることで淡い緑になっている

組織を拡大、ランダムに色づけされ、撚られたアラン糸がよくわかる

落ち着いた無地が好きだが、ただの無地ではどうも芸がない。そんなときにはこのスラブ入りの近江ちぢみをご検討いただければと思います。多色展開しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

同じ緑×黄色のアラン糸ですが、黒糸を経に用いるとぐっと色が濃くなります。

緯糸に使われる様々なアラン糸(麻100%)

地味な系統の色でもちょっとした違いが粋となる。