こちらでは前項で紹介した大島紬の高解像度のオリジナル画像をダ…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2017.12.04

- 残糸で織られたユニーク柄の大島紬

大島紬の精緻な絣糸は「締め機」と呼ばれる専用の機で一度織られ抜染されて作られます。一度に作る(締める)量が増えればそれだけコストダウンにつながりますので、複数ロット分がまとめて作られます。製品歩留りを考慮して少しは多めに絣糸が作られますが、製品を作るのにちょうどの量となることはありません。製品一反を作るのに満たない絣糸が残ってしまい、これらを残糸といいます。

残った絣糸(残糸)、どうしても一定の量が残ってしまう。

これが無地の染糸であればいくらでも転用しようがあるのですが、特定の柄を作り上げるように専用設計された大島紬の絣糸は通常は使い道がありません。そして絣締めを間違ってしまった場合、大量の不要な糸が発生してしまいます。再度黒く染めて使うのも手ですが、なんとかそのまま反物を織れないかと思考錯誤の末にできたのが残糸織です。

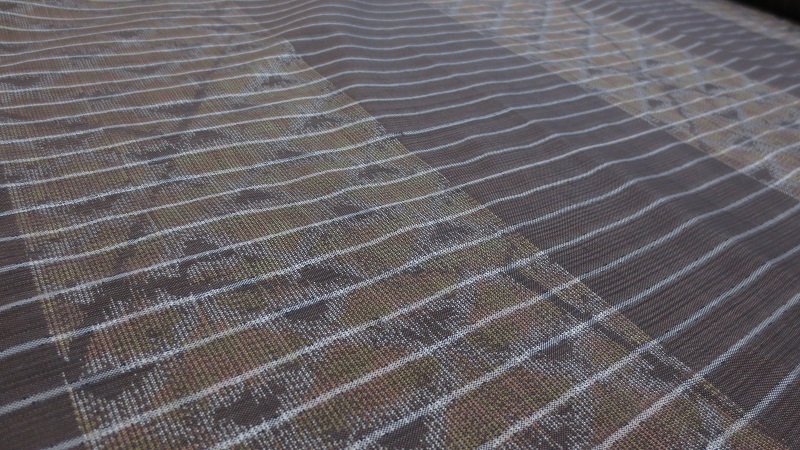

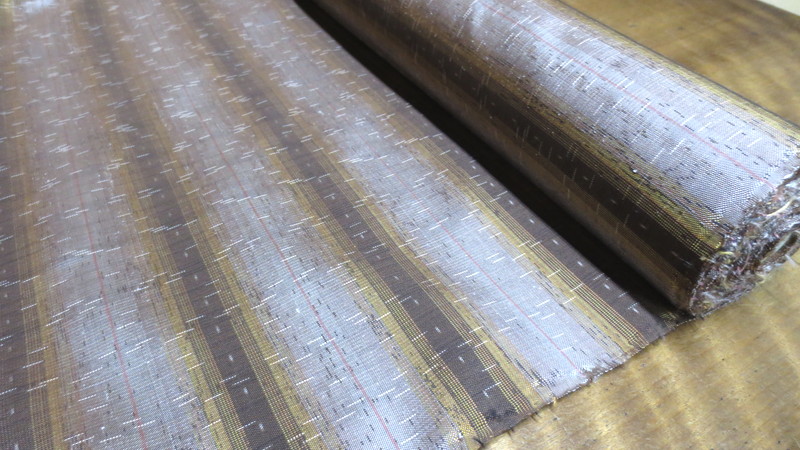

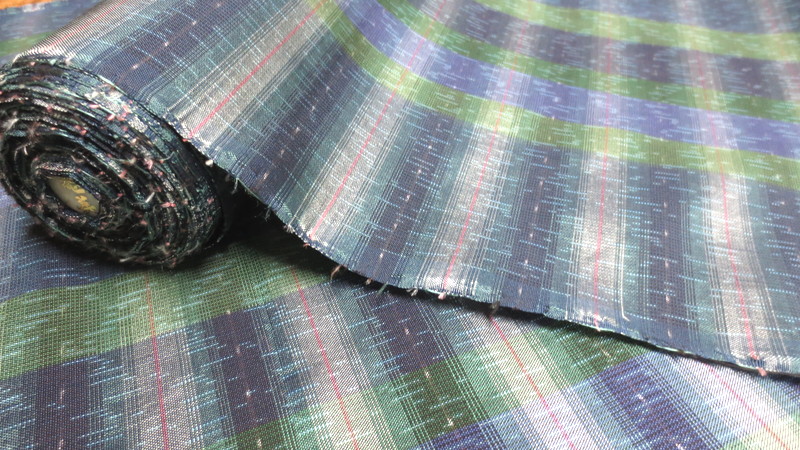

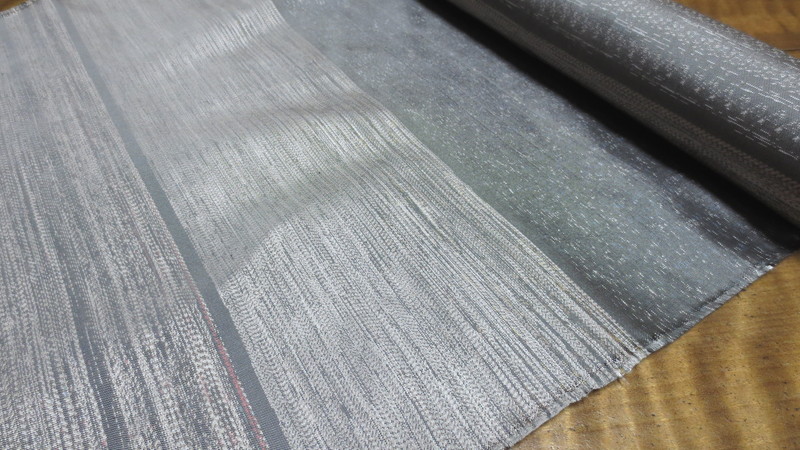

冒頭の写真の商品、本来は縞柄の泥大島でしたが、これに複数の緯絣糸(残糸)を通すことで独自の柄を完成させています。一昔前のブラウン管の砂嵐のような不思議な柄ですが、後染でこれを出そうとすると不可能でしょうし、まさに残糸が織りなすマジックです。

柄A、B、C、D、E・・・の絣糸がたくさんある場合、これらの組み合わせで面白い絵作りになる。

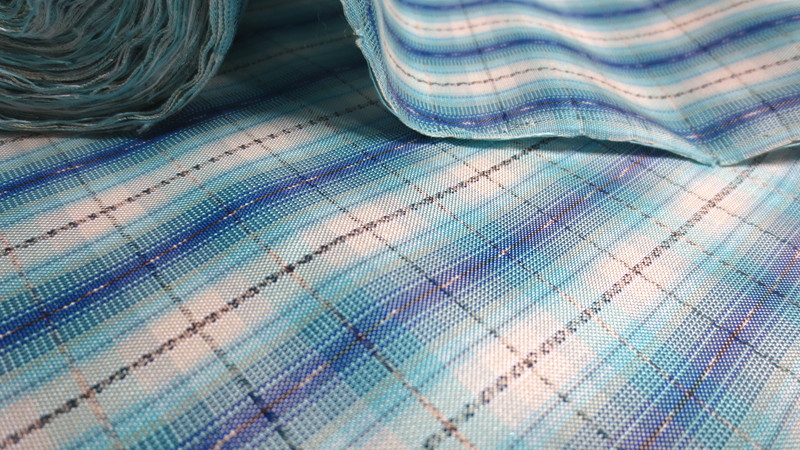

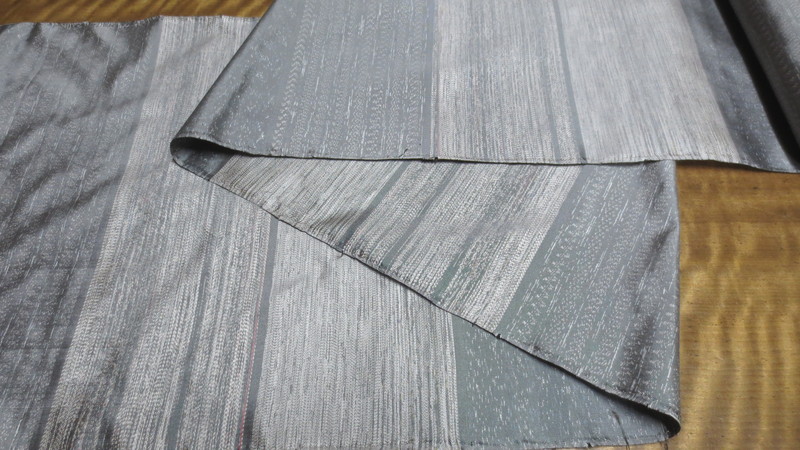

このケースでは一反を構成するのに足りない緯糸を複数組み合わせて、一反を作り上げています。ある程度の配列には気を使いますが、経糸と緯糸の絣を合わせる面倒な作業が不要です。こうした織り方はジャジャ織、やたら織と呼ばれ、織り子さんはどんどん織り進めることができます。残糸織といってもれっきとした本場大島紬で、組合の証紙、伝統マークが張り付けられます。

こちらの商品、縞に一定の間隔で不思議な柄が走っています。緯糸が余ってしまったものの、一反分使うには足りないので間隔をあけた柄にしています。仕立てたときに柄を合わせず、ずらせることでお洒落なものになります。

一反を構成するだけの量がないので、無地場と交互に配置することで横段の柄にしている。

元の柄、経緯しっかりと絣糸が組み合わさりコントラストが映える。

以下、ざっと紹介していきます。

経絣の残糸が雨絣のような雰囲気を作っている。

経糸に意図的に残糸を混ぜ、アクセントとしている。

経糸に残糸をあえて混ぜることで雨絣にしている。

こちらも残糸の経糸を使ったもの。

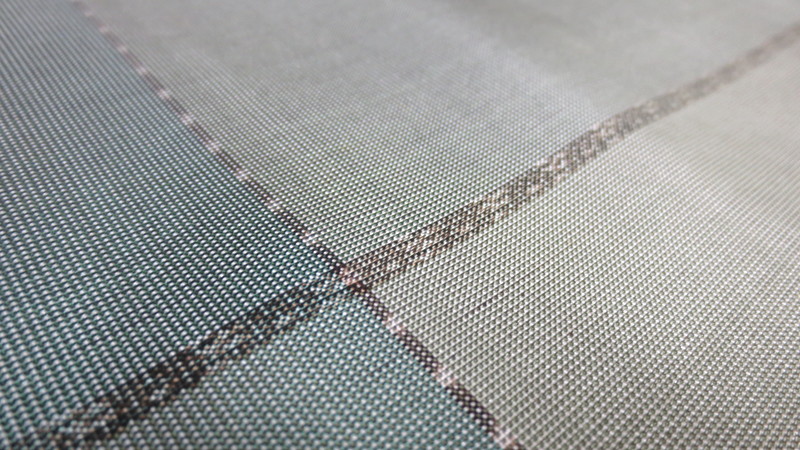

写真ではわかりにくいが、緯糸に色の異なる残糸を使い横段にしている。

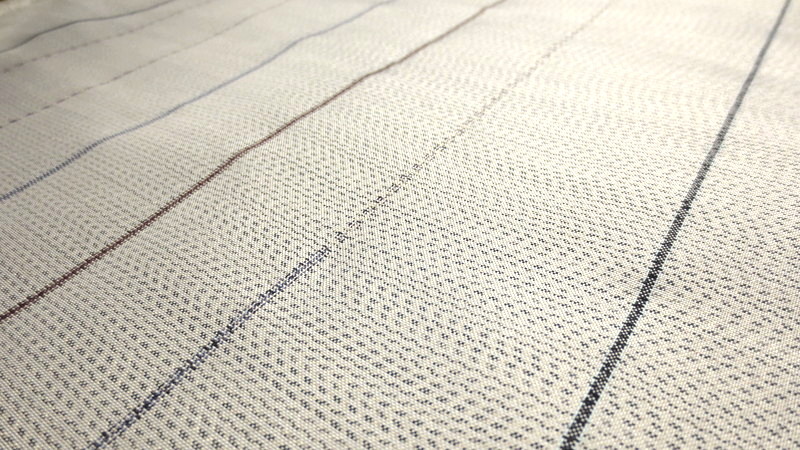

残糸の絣糸で縞格子を作ると、雰囲気がガラッと変わる。

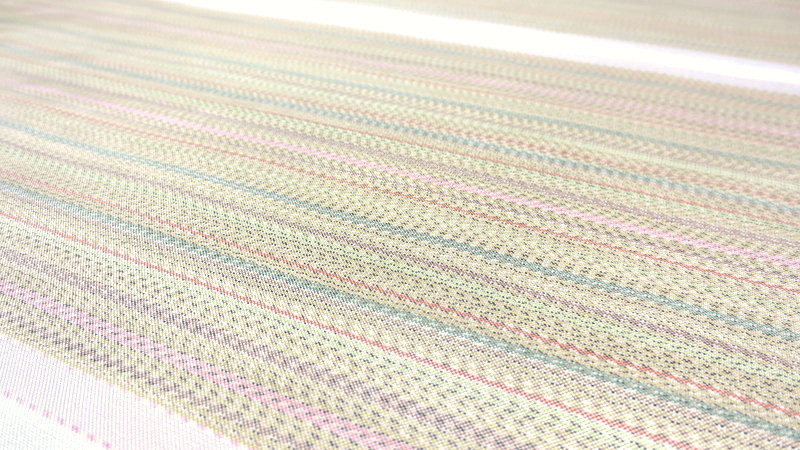

緯糸にカラフルな残糸を通したもの。

ジャジャ織をせずに絣を揃えるとまた違った雰囲気になる。

縞を残糸の絣糸であらわす。

そして緯糸の残糸をうまく使い、蒔糊のような雰囲気を表現した商品がこちら。

異なる性格の糸を横段に見えるように組み込んであります。仕立ての時に柄をずらすことで大市松となり、組合せのバリエーションが増えます。仕立屋を悩ませる商品といえましょう。こういう性格の商品は、たまたまあった残り糸から作られたものではなく、こういった商品を作るためにあえて糸が残るように手配して作られたものです。

コストの観点からすると、通常の大島紬よりはリーズナブルなのですが、もしこの商品を一から作ろうとすると、とんでもなく手間がかかってしまいます。作ろうとして作れるものではないので、大変お買い得な商品と言うことがいえます。

コストの観点からすると、通常の大島紬よりはリーズナブルなのですが、もしこの商品を一から作ろうとすると、とんでもなく手間がかかってしまいます。作ろうとして作れるものではないので、大変お買い得な商品と言うことがいえます。

そして極めつけの商品がこちら。さらに徹底して作られた作家物(益田勇吉氏)です。仮絵羽にしてありますが、衽と身頃の柄がばっちりあうように考えて作られています。大島紬は精緻な絣柄を活かした様々な柄がありますが、繊細な上品さを織で表現できる商品が少なく、すばらしいアイデア作品です。

何年もかけて糸を集め、やっと織上がる逸品です。

友禅の蒔糊を使ったような模様を見事に表している。

以上、大島紬の残糸織の紹介でした。これらの残糸織は廣田紬が今まで誂えた柄の集合体でもあります。残り糸の組合せ次第で思いがけず素晴らしい柄になることもあり、残糸織の魅力の一つでもあります。他では見られないユニークな柄を是非ご覧ください。