前編では大島紬の繰り返しパターンがどのように繰り返されている…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2017.09.22

- 大島紬の柄 繰り返しパターン考察(上級編)

2回にわたって大島紬の柄が一つのデザインの繰り返しであり、そのパターンが巧妙に配置されていることを説明しました。上級編では最後に残った商品の解説、あっと驚く廣田紬独自のアイデアを公開します。

解説の前におさらい、写真の泥大島、見事に繰り返しパターンがわからないように配置されています。どのような柄の繰り返しかわかるでしょうか。前編では一つの柄をデザインして絣糸を作ってしまえば、織を工夫して柄を上下左右反転させ4パターンの柄を作り出せることを解説しました。少し凝視してデザインを分解してみてください。

鏡裏文、宝鏡文と呼ばれる柄で、3種類の異なる華紋が配置されています。

ランダムに配置されているように見えますが、よく見るとパターンがあります。着物に仕立てて着用してしまえば、規則性があるとはまず誰も気にしないはずです。

答えはこちら

経糸方向を上にして1を基準にすると、2上下反転、3上下左右反転、4左右反転となる。

いかがでしょうか。いかに複雑な柄に見せるかがデザインの妙なのです。

本題に戻ります。前編の商品紹介写真を逆の位置から撮影。

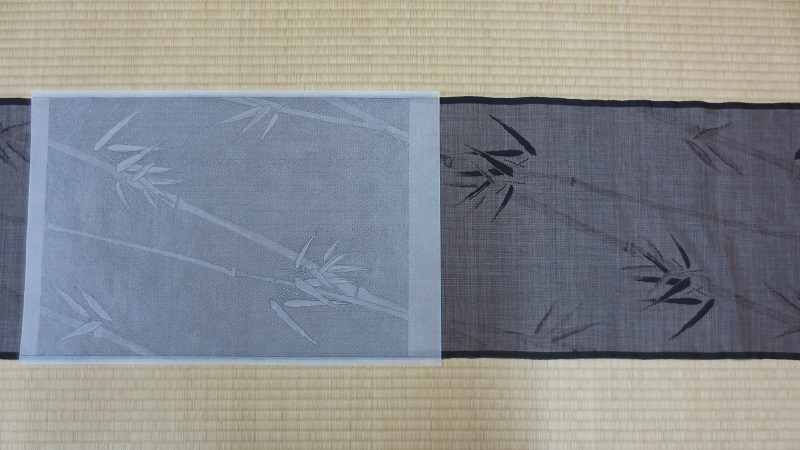

笹を表現したカタス9マルキ泥染め、斜めに長く模様が続いています。一つの柄を追いかけていくと、他の商品と比較しても非常に長いことがわかります。そして柄が同じ方向を向いています(一方付)。締機で絣つくりをすると、繰り返し柄は上下反転して続きますが、この商品は最後まで一方付です。

写真の範囲は畳一枚分ほどです。もしその距離の図案が繰り返しになっていれば、絣づくりが大変になり、高コスト化してしまいます。しかもこの商品は柄の上下反転がない一方付です。締機による柄の上下反転繰り返しを避けるために「袋締め」と呼ばれる技法もありますが、これまたコストアップにつながります。コストに糸目を付けず、柄の自由度を優先した商品は存在します。しかし実際にこの商品の価格は一般的なカタス9マルキの価格帯なのです。なぜでしょうか。

これは廣田紬のアイデア特許ともいえるもので、高コスト化することなくこのような柄のパターンを実現しています。図案を重ねながら種明かしをします。

以上、大島紬の柄がどのようにパターン化されているかを見てきました。複雑に見える柄でも基本的には一つの柄の繰り返しなのです。繰り返しパターンによって絣造りの手間がわかり、商品の付加価値がわかります。そしていかに繰り返しを分からないようにするか、よく観察することで様々なアイデアを垣間見ることができます。

大島紬を選ぶ際はデザインの繰り返しパターンに着目してみてはいかがでしょうか。

繰り返し柄を黒く潰しこむことで訪問着としたアイデア作品。柄の一部を残すところもニクい演出である。