ニューヨークの百貨店のショーウィンドウに「飾られた」服の山、…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2022.12.08

- 動物性繊維はNG? 危機感のない和装業界

シルクは蚕の吐き出す糸でつくられる動物性繊維であるため、エシカルヴィーガンをはじめ一部の人には忌避されています。

斜陽と呼ばれて久しいキモノ業界、伝統的な手描き友禅などの高コスト加工品はシルク素材に、安価で大量生産向きのインクジェットプリント技法はポリエステルなどの化学繊維に施され「ええもん、ほんまもん」はシルク、「安もん」は化繊と住み分けがされるようになりました。

レンタル着物は化繊が中心。インパクトの強い鮮烈色が人気。

「安もん」のペラペラを着ていると恥ずかしい、、、室町界隈からは聞こえてきますが、そんなことを言ってられない時代がやってくるかもしれません。

変化しつつある消費者の購買意識

50〜80代がメインターゲットの和装業界、化学繊維の質は向上しシルク以上の機能性を持つものが現れても、シルク製品こそ正統派と考えています。シルクに高付加価値の加工をして高級品を作り高単価ビジネスを継続、売り上げを維持することが至上命題だからです。

一方、洋装の高級衣料品の分野では「高級」素材にこだわらず、機能性やデザインにスポットを当てた商品も販売されるようになりました。どれだけ高級素材にこだわっても耐久性、防水性は自然素材には到達不可能なレベルが存在し、メンテナンス性でも化学繊維が優れています。リサイクルで作られた再生繊維が売りになっているケースもあり、消費者の好む素材の価値が再定義されつつあります。

カシミアをリサイクルした商品、エコがセールスポイント。

また、自然素材にも様々なものがあり、特に一部の動物性素材についてはアニマルウェルフェアの観点から疑問が呈されるようになりました。

例えばその飼育、採取のプロセスが残酷ということで、動物の毛皮などを使った素材が忌避されるようになりました。今や著名人がミンクの毛皮を着るだけでバッシングの対象となりますし、それらを扱うだけで様々な方面から糾弾されて、企業イメージ毀損につながることがあります。

狩猟で得られた熊の毛皮のインテリア、悪趣味と思うかどうかは人次第。

現在では多くのハイブランドがフェイクファーに切り替えるなど、毛皮を使わないという方針に舵を切っています。

サステナブル、エシカルが購買活動のキーワードとなる今、動物性のマテリアルの採用は注意が必要となっています。

エイ(魚)の皮を使用した草履表、食肉をとったあとの副産物でもある。

動物福祉の観点からするとシルクは完全にアウト!?

一方、動物性素材の代表である皮革製品について、NOという世界的な動きはありません。皮革製品は食肉加工処理されたあとの副産物であるというロジックが成り立つのです。先の毛皮やフォアグラなどは一定の部位だけを取るために飼育して意図的に殺処理するのがNGという理屈です。

EUを中心に家畜に福祉の考え方が根付くようになった。

家畜に対する扱いが議論になったりもしますが、アニマルウェルフェアに則った生産活動であれば黙認されるのが世界の潮流です。一部爬虫類などで反対運動の狼煙があがっているものの、牛肉を食べない時代がやってくるまで、牛皮産業がアウトになることはないでしょう。

※人造肉のコストダウン、品質向上により案外早くそれがやってくるかもしれませんが、、

さて、シルク製品は人間の贅沢生地をとるためだけに大量の蚕が犠牲になっていいます。副産物であるから一応はサステナブル素材だよね、という理屈がまったく通りません。

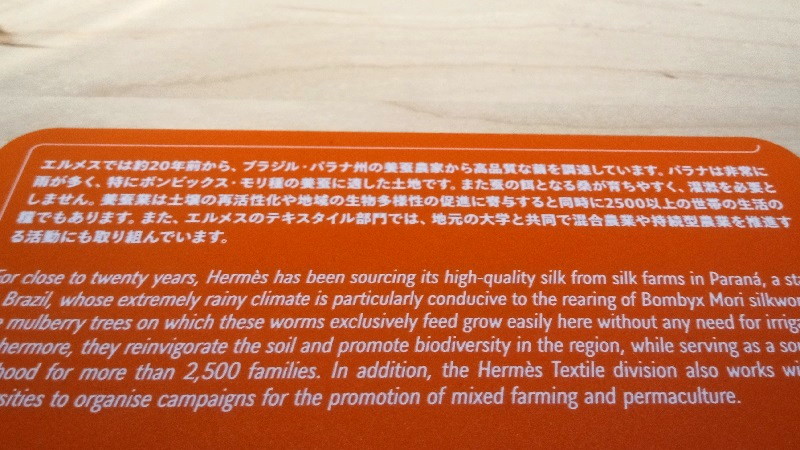

某高級メゾンが使用するシルク、展示物の繭の中にもお蚕様の亡骸が。

日本国内のシルク消費における和装が占める割合は相当なものです。例えば例えば新成人の着用率が高い振袖ですが、裏地、襦袢、帯、小物類もシルクですので、一人当たりを着飾るのに5000頭以上が犠牲になっていることになります。

殺処分方法も蛹の状態で煮殺すというなかなかインパクトのあるもので、蚕がかわいそう、、、という意識がどこからか湧いてきそうです。

所詮イモムシ、蛾という昆虫ですが成虫は結構キュートな顔をしています。

蚕の成虫、モフモフしていてかわいい。

現在のところ虫はアニマルウェルフェアの対象外というのが一般見解です。虫は動物と違って痛みを感じて悶絶したり、叫び狂うなどしないというのが論拠です。

近年、一部の種は痛みを感じるという研究結果も出ていますが、害虫駆除や養蜂、昆虫食、有害無害問わず殺虫行為に対して文句をいう人はほとんどいません。虫がかわいそうだというのは「風の谷のナウシカ」の世界だけの概念になるのでしょうか。

「エシカルシルク」を純国産シルクのセールスポイントに

動物性由来の素材を一切拒否する考え方が主流になることは考えにくいですが、エシカルヴィーガンの方をはじめ、常に素材の由来を意識をしている購買層がいます。SDGsの認知度があがり、それらを意識したマーケティングも取られる中、昆虫を利用した製品であるシルクも例外ではありません。

サステナブルなことはもちろん、エシカル(インセクトウェルフェア?)をキーワードにしたシルク製品があれば競争力を持たせることができるのではないでしょうか。

養蚕業のサステナブルぶりを主張するエルメス社。

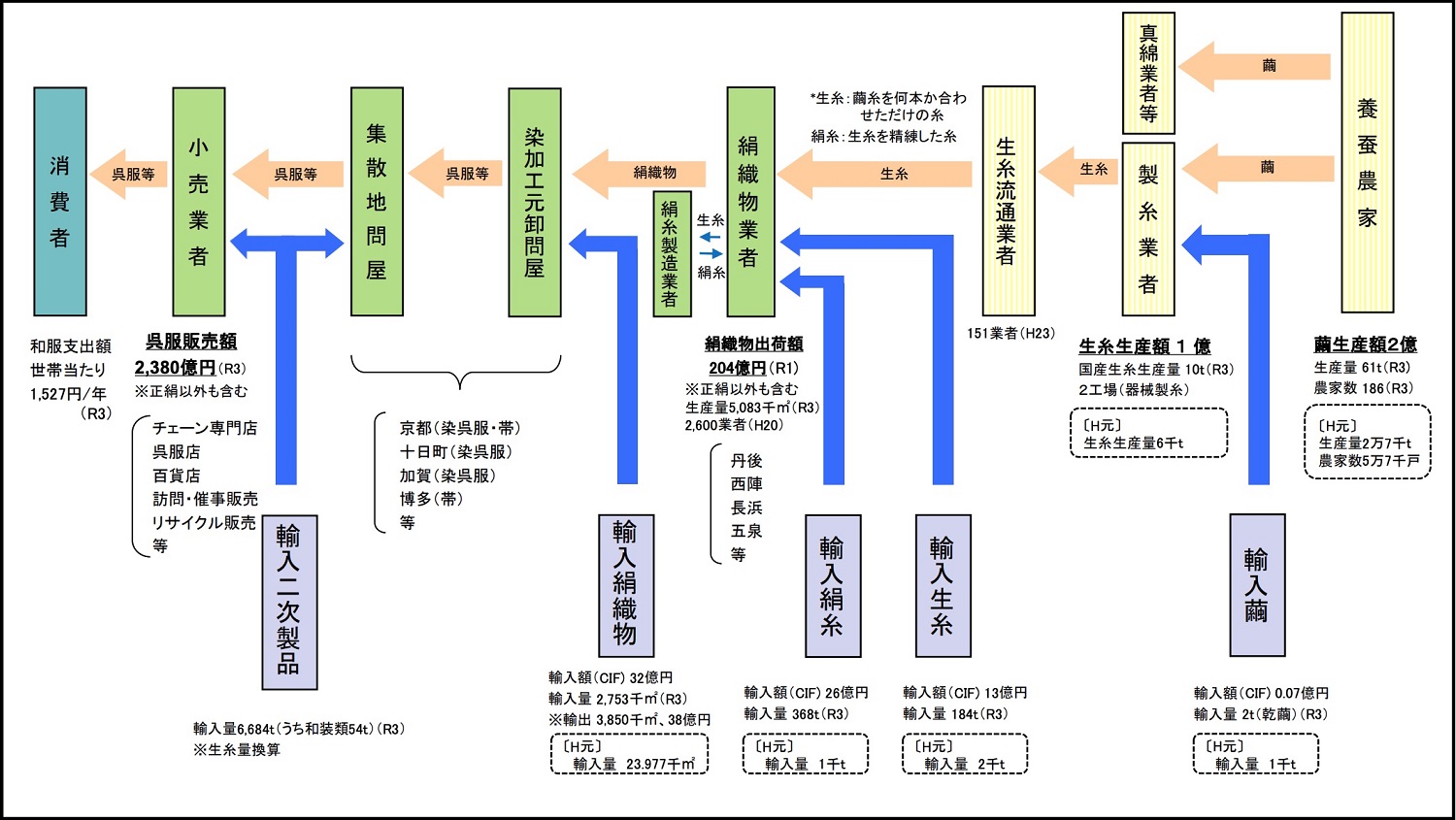

現在の日本においては純国産生糸の生産割合は0.1%、中国やブラジルからの輸入に頼っていて、かつてシルクが外貨稼ぎの主力製品だったとは信じられません。日本の絹という表記を見ることがよくありますが、養蚕の段階から一貫してシルクを作成しているのはごく稀で、国内の養蚕農家は180ほどしかありません。

大日本蚕糸会が提唱する日本の絹の表記

私たちが国産シルクだと思っているのは、国内で最終加工しましたよというもので、原料は海外製のものです。食品に例えればタイ米を加工したものを輸入して、最終工程を国内で加工したものを「国産煎餅」と謳って販売するケースに似ています。

養蚕業は農業に分類されますが、最終製品である服は工業製品となります。消費者はその品質や安全性を気にして、国内の農林水産業が守られている状況が作り出されていますが、養蚕業はその恩恵を受けることはないのです。

シルク製品の流れ、輸入品がほとんどで、養蚕からとなるとゼロに等しい。農水省資料(蚕糸業をめぐる事情)より

全滅状態といえる純国産シルク、養蚕農家が昭和の初めには200万軒を超えていたことを考えると、1万分の1以下の規模感です。ここ10年で3割が廃業していることからみても、2030年には100軒残るかどうかという状況です。過去には関税でも守られてきた産業でしたが、現在では安価で高品質な海外産に押されて競争力を失っているというのが正直なところです。

繭が納まる装置、蚕が一箇所に集まるとバランスがくずれ回転、満遍なく繭が分散する仕組み。

日本産の純シルクの最大のセールスポイントは「国産であること」や「希少さ」です。残念なことに最高級とされる糸は海外産で、すでに品質で優位に立つことは難しくなってしまいました。

国産にこだわる方へのニーズは、先の「日本の絹」という名のシールの貼った商品があれば十分でしょうし、国内の養蚕農家が競争力を発揮するには今までとは違った方向性で売り出していく必要があります。

真にエシカルな純国産シルク

海外産とのQCD真っ向勝負ができなくなった日本の養蚕業、うまく変化球で対抗するしかありません。そこで登場するのが真にエシカルな純国産シルクです。

ヴィーガンをはじめとする方がシルクを問題視する大きな理由はその生産過程における大量の殺処分です。

蚕の終齢幼虫、このあとに糸を吐き繭の中で蛹となる。

蚕は蛹から羽化する際には繭を食い破って(溶かして)出てきますから、穴の空いた繭殻からはうまく糸を取ることができません。

効率的に糸を取るためには穴の空いていない状態の繭を、お湯で煮てほぐしてから一本の糸が効率よく繰り出てきます。当然中の蛹は死んでしまいますから、これが残酷だというのです。

繭を煮て糸を取る。複数の繭を束ねて繰り出し、一本の生糸となる。

これを防ぐには蚕が羽化した後の繭(もしくは蛹を繭から人為的に分離したもの)からシルクを取るしかありません。長い一本の生糸を採取することは難しくても現在の紡績技術を使えば穴の空いた繭殼からシルクを取ることもできます。質感は異なりますが、成分は同じシルクです。絹紡紬糸とよばれるそれは優しい肌触りで温かみのある、従来のシルクにはない特性を持ちます。

長繊維である従来の生糸(上)と絹紡紬糸(下)。

これらの手法でとられたものはピースシルクとも呼ばれていて、エシカルという大きな付加価値がつくことになります。

現在ではすっかり市民権を得たオーガニックコットンやリサイクルポリエステルは、当初見向きもされませんでしたが、エシカルという名のもとに流通に成功しているのです。純国産のエシカルシルクもそのような存在になりうる可能性を十分秘めています。

和装業界こそエシカルシルクに注目を

伝統文化の保護という名で世界の潮流から取り残される和装業界、シルク素材をNGとする層の存在など全く気にしていません。

エシカルシルク!? なにそれ、、、まさか動物性繊維が忌避される時代がやってくる危機感は微塵もないことでしょう。

皇室ともゆかりの深いシルク製造の歴史は文化遺産になりつつある。

しかし沈みゆく和装産業の中で、エシカルシルクは注目に値すべき特性を備えています。

大量生産、大量廃棄を行わない伝統的な着物はすでにサステナブルでエシカルなものです。しかしその素材の出生に疑問に思う方にとっては、エシカルなシルクが決め手となります。

「丁寧に命を頂く」という触れ込みで売り出せば、世の中の潮流に敏感な一定の層を取り込めるはずです。

流通サイドからは「そんな高くてややこしい生地は使えません」と言われそうですが、人々の購買意識の変化とともに徐々に受け入れられるのではないでしょうか。

この業界は素材に付加価値を求めて高単価商品を流通させることで、市場規模を維持しようとしてきたのですから。