世界的ハイブランドをはじめ洋装の世界では在庫を焼却処分するこ…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2019.03.16

- エコな着物? 倹約の精神が生み出した在庫問題

ニューヨークの百貨店のショーウィンドウに「飾られた」服の山、売られずに廃棄される在庫問題を知ってもらおうと、VETEMENTSによって企画されたものです。また英高級ブランド「バーバリー」においては売れ残った商品の焼却処分を取りやめることになりました。

実はデッドストックの焼却は他のブランドでも当たり前のように行われていることです。洋装の世界では50%の商品が売れ残り、何らかの形で廃棄処分されます。なかなか表面化することはありませんでしたが、バーバリーをはじめとするハイブランドにとって、ブランドイメージの毀損は死活問題です。消費者意識を無視した企業活動をすることができず、バーバリーは一連の批判を受けて方針を転換せざるを得ませんでした。

「もったいない」の精神でノーベル平和賞を受賞したワンガリ・マータイさん。CSRを重視しない企業は消費者からそっぽを向かれる時代。

一方、売れ残りの焼却処分が一般的でなく「もったいない」の精神で道徳的、環境的にもすばらしい和装業界ですが、在庫過多による様々な問題を抱えています。今回は海外のハイブランドのがとるブランド戦略の行方から和装業界の在庫問題について考察、解決方法を模索したいと思います。

安売りをしないハイブランド

世界的なハイブランドは安易な安売りをしません。特にエルメス、ヴィトンなどは流通ルートの管理を含め徹底して価格の維持に努めています。シーズンごとに商品ラインナップは変わりますので、シーズン終わると多かれ少なかれ必ず売れ残りが出てしまいます。そこで商品を捌くために安売りをしてしまうと、ブランドイメージに傷がつき、結果的に利益の圧迫につながります。

エルメスのパリ本店、決して安売りをしないことでブランド価値を守っている。

そこで売れ残りの商品を燃やしてでもブランド力維持に努めることになるのですが、これはビジネスを継続するという観点ではでは合理的判断です。しかしその姿勢は各方面から批判を浴び、「焼却によって発生したエネルギーを再利用している」と苦しまぎれの釈明しかできない状態です。在庫処分問題を解決するのは一筋縄ではいきそうにありません。

売れ残りをどのように処分するか

シーズン中に売れなかった商品を処分する方法は以下が考えられます。

①値引きして店頭で販売する

②業者(バッタ屋)にまとめて引き取ってもらう(正価の1割以下で買い取り、タグ付替等で販売)

③従業員含め、ファミリーセールなどで関係者に販売する

④寄付に充てる

⑤全損扱いにして処分(焼却)をする

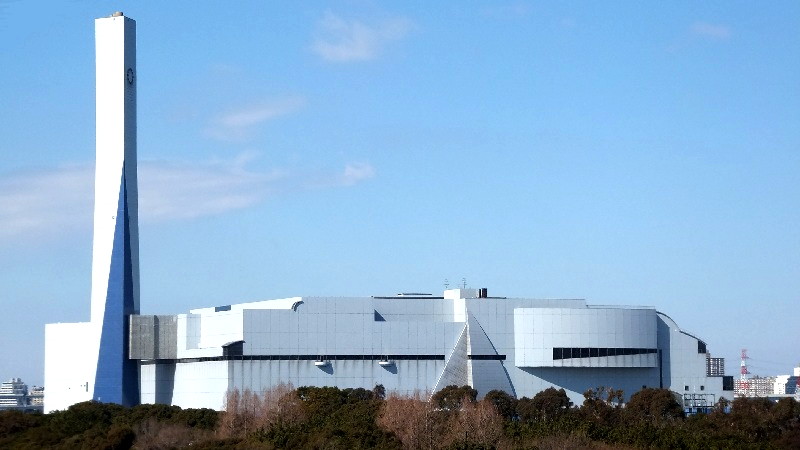

最新式の焼却施設は熱回収効率に優れ、有機物の塊である衣服は理想的な燃料である。

①~③は正価で買った顧客にとったら面白くありません。あまり露骨な対応をすると顧客はどんどん離れていき、正価で買う層は少数派になるでしょう。そうなれば市場は萎縮して積極的な新しいものづくりは出来なくなってしまいます。④の寄付は理想的な方法に思えますが商品を選別、送付するコストがバカになりませんし、実用面で使いにくい商品の場合も貰いうけた人が扱いに困ることでしょう。

そうなると、いくら他人から批判を浴びても自社と顧客の利益と守るための合理的な選択は⑤焼却処分となり、企業活動をしていく上いたし方のない判断なのです。

これまでの焼却処分が表向きにはできなくなったバーバリー、さらに毛皮を使った商品の販売も中止する方針も発表されました。「社会的、環境的な責任がある」 とブランドイメージUPに努めますが、虹色の解決方法を見つけることができるのでしょうか。大変困難な道であることは確かで、世界的なトップブランドの行方に注目が集まっています。

在庫の廃棄が一般的でない着物

環境分野でのノーベル平和賞を受賞したワンガリ・マータイさんが提唱した「もったいない」。日本人のモノを大切にする心を再認識させられました。しかし化石燃料から作った製品が変えてまた地球に還元するからでしょうか、大量消費社会ではモノを廃棄することは経済活動の一環として容認されています。

しかしそれが生き物から得たものの場合は話が別、倫理的な問題が立ちはだかります。

作りすぎた野菜や牛乳が廃棄されるのを目にして気持ちがいいものではありませんし、ましてや生態販売をするペットショップの売れ残りがどうなるかなど想像もしたくありません。

蚕の繭、成虫が羽化する前に蛹を煮てしまう。 着物一反分を作るのに約3000もの命が犠牲になっている。

羽毛や皮革製品のように声高に動物愛護団体から声は聞こえてきませんが、菜食主義の考え方の一部(エシカルヴィーガン)にいたってはシルク製品を避けています。昔はカイコのことを「お蚕様」といって大切にしました。シルクはたくさんの命を戴いた上での貴い製品ですので、廃棄はバチ当たりで許されない行為なのです。

そして反物はお金と同義であった時代もあり、多くの人にとって着物を捨てるのは「もったいない」という共通認識があります。流通サイドもシーズンの売れ残りを安売りすることはせず、来期にそのまま持ち越すことは当たり前のことです。メーカーサイドも同じ柄を何年も作り続けるので、今年の新モデルという概念も薄れてしまっています。

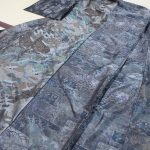

結城紬の縞柄、100年前にも存在、100年後も通用する普遍的なデザイン。

そして手間のかかった着物の価格は世界的なハイブランドの商品と比べても高価なものです。生産ロットも一点ものしかない商品も多く、ブランド力維持のために在庫を焼却してしまうなどはあり得ない考えなのです。環境負荷の少ない素晴らしいビジネスであると言えそうですが、同時に在庫の回転が異常に遅いという大きな問題も抱えこんでいます。

※和装業界でも綿や化学繊維を使って大量に作られた安価な商品の廃棄は現実には行われています。

和装業界の過剰な流通、タンス在庫問題

着物が売れていた時代はたくさん在庫を持っていても、いつかは捌けるので大丈夫だろうという安心感がありました。いつかは売れる、換金できるものだ、デットストックという概念を持たない販売店、問屋は在庫を積み上げます。そして販売の前線から遠い産地はこれほどまでに市場が落ち込んでいるとは思わずどんどん商品を作り続けました。

汎用性に優れ、現金と同等物扱いの白生地。どれだけ作ってもいつかは消化できる日が・・・

消費者の着物離れが進み出したころには既に相当数の流通在庫が滞留していましたが、なかなか急な生産調整をするわけにはいきません。流通ルートが複雑で長い場合は各箇所で在庫が積み上がり、一説では需要の10年分ともいわれる在庫が積み上がってしまいました。さらに各家庭にあるほとんど使用していない着物を合わせると、数十年分とも言われる状況です。近年ではフリマアプリ、ネットオークションによって簡単に個人間売買が可能になりました。躾糸がついた新品同様品や未仕立ての状態の反物であれば古着に抵抗のある人でも取引の対象となります。

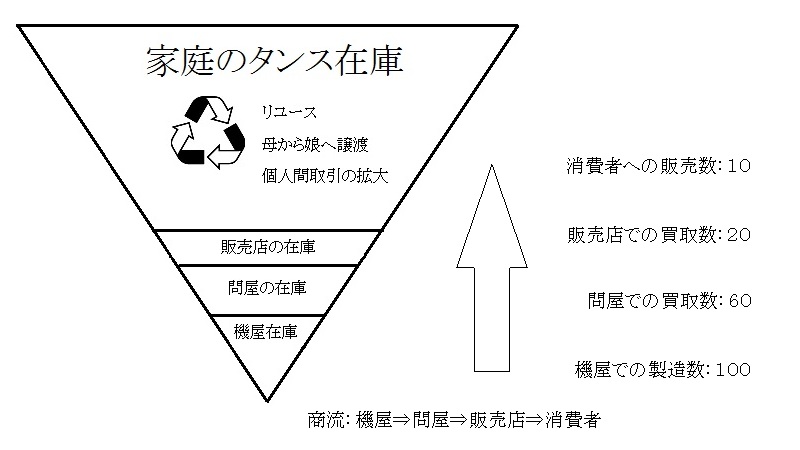

少々極端ですが、和装製品の在庫のイメージを図にしてみました。

和装製品の在庫のイメージ。数量ベースでは巨大なタンス在庫が主役。

中古市場が成熟し、最終消費者はなかなか新品を買わなくなってしまいました。機屋で製造した100反の着物のうち流通過程で回転が悪いと、その年のうちに消費者に渡るのは10反ほどかもしれません。機屋をはじめ問屋、販売店はその年に売り切らなくても来年も再来年も同じ価格で値が通るのですから必死になって売り切ろうとはしないのです。今後は個人間取引のさらなる発展によって、数量ベースにおいては非正規品(既存流通サイドの考え方ですが)が主流になることでしょう。

在庫過多による値崩れ

いくら陳腐化が遅い着物でも一応の鮮度というものがあります。絹は劣化しますので何十年も置いておくわけにはいきません。そして財務内容が厳しいところは一定期間経った商品は安く売ってでも早めに現金化する必要が生じてます。洋装の世界であれば古い在庫の安売りをしても、新しい商品の相場に影響は及びません。しかし商品の陳腐化が起こりにくい和装の世界では、それをすると商品相場に大きな影響を与えます。なにしろ10年前に製造された柄や技法が、今日まで進歩せず(むしろ退化の側面も)引き継がれているのですから。

在庫過多による値崩れの代表が大島紬の亀甲柄。消費者にとっては大変お買い得な商品といえる。

たちまち商品相場が下がり、新造品の価格にまで影響を与えることになりました。さらに問屋や販売店の倒産品、さらには質流れ品といった素性の怪しい商品もネットオークションを中心に出回るようになり、商品カテゴリーによっては見るも無残な混沌とした商品相場が出来上がっています。売れば売るほど赤字になるという負のスパイラルを止めるのは容易ではありません。自然と産地での生産は途絶え、混沌とした無責任な骨董市場だけが残ってしまうのでしょうか。

続編では過剰生産がもたらす弊害に、呉服屋ならではの解決方法を見出します。