一般的に織物を織る際には糸に糊をつけます。そうすることで毛羽…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2020.02.25

- 大島紬は色落ちする!? 正しい着用の仕方

濃い色の着物に薄い色の帯を締める(またはその逆)と色が移ってしまうことがあります。泥染めの大島紬においても注意が必要です。

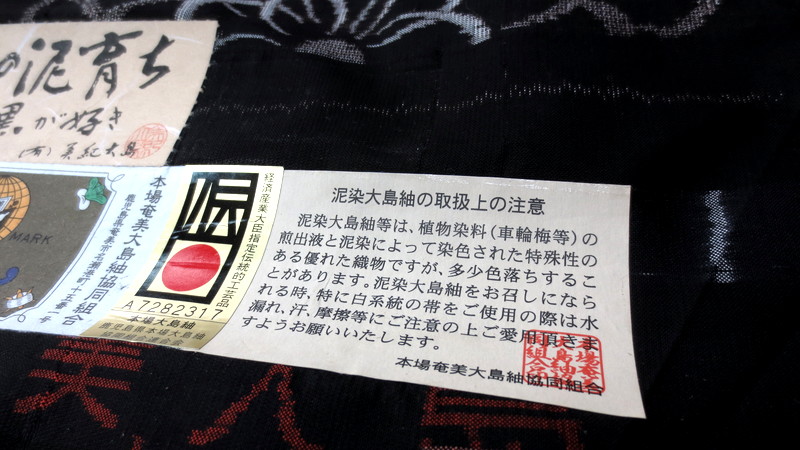

結論から言うと、泥染の大島紬は色落ちします。泥大島に白やベージュ系の帯を着用すれば、スス黒い粉のような跡が残ります。クレームが多かったせいか、泥染、非泥染に関わらず商品にはデメリット表示が必ず貼り付けられるようになりました。

大島紬には「多少」色落ちするとのデメリット表示。

冒頭の写真の大島紬、泥染のお手本のような素晴らしい逸品です。

泥大島はどの程度色が落ちるのでしょうか。絣がない黒場の部分を試しに白いティッシュで表面を10回ナゾってみました。

黒いススのようなものが付着しているのが分かります。10回擦るだけでこの状況ですから白系統の帯を一日着用していれば色移りしてしまうことが明白です。帯は着物との接点が裏面になりますので百歩譲って良いとしても、問題なのは着物の下に来ている襦袢です。水分(汗)も含みますからさらに条件が悪くなります。

しかしこの色落ち≒色移り問題、大島紬の長い歴史の間で随分とマシになってきたものなのです。組合の検査においては許容されるレベルに対して一定のしきい値が設定されています。

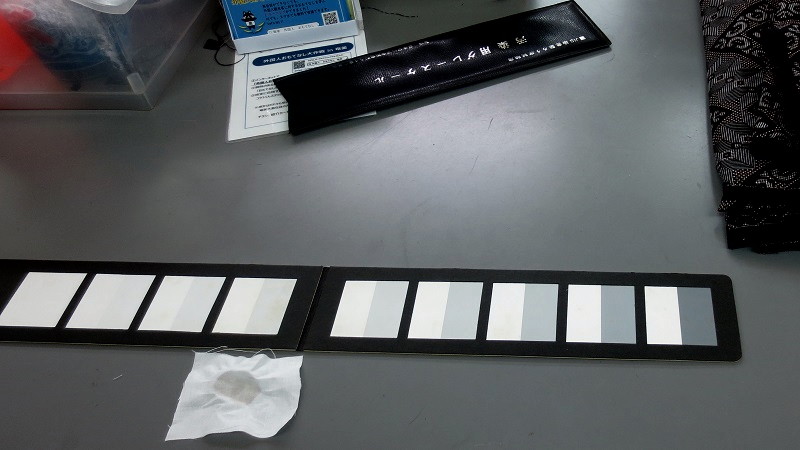

判定用のJIS規格のグレースケールと検査に使った布。

検査場に持ち込まれた泥染の大島紬は必ず色移りの検査(白布に一定の圧力を加えて10回擦る)が行われます。白い布に黒い粉が付着してグレーになりますが、基準となるグレースケールと見比べて比較します。目視検査ですので曖昧さが残りますが、左から5つ目まで(5級〜3級)がOK判定となります。

必ず色落ちすると言って良い泥染の大島紬、着用する際は白系統の物と組み合わせないことが正しい着用方法です。着物に仕立てた後に化学的な後処理をすれば、ある程度の色止め処理を行うことはできますが、泥染の風合いを損ないかねますので一律でオススメはしません。

大島紬に限らず、色移りの問題は藍染といった他の濃い色の生地にも共通のことですし、一般常識として捉えていただければと思います。

素晴らしき奄美の泥染

泥染の大島紬は色移りするとネガティブなことを書きましたが、そのデメリットを補ってもなお余りある魅力を持っています。

普通の平織ではなし得ないしなやかさ、シワに対する回復性もあわせ持つ。

随一とも言えるトロけるような生地のしなやかさ、最高の日光堅牢度の高さ(色褪せない)は決して奄美の泥染でしか成し得ないものです。そして魅惑の黒色、奄美の自然と蚕が吐いた糸が有機的に結びつき、吸い込まれそうな色の深みを実現します。

独特の黒生地、それは只の草木染めとはいえない泥染独自の工程にあります。

分業制の大島紬、染め専業の職人が泥染を行います。車輪梅(テーチギ)のチップを煎じた抽出液に糸を漬け込みます。

切り倒さたテーチギ、林業の副産物であったが近年はわざわざ切り倒す必要が出ている。

細かいチップ(1ロット500kg前後)にして大釜で茹でて染料を抽出する。

ここまでは日本各地方々で行われている普通の草木染めと変わりません。一般的に草木染めと称されているものは金属系の媒染剤を使い、定着剤を使い色を安定させるのですが、泥染大島紬はそのような人工的な化学処理を行わないのです。

なんと泥田につけてその中に含まれる鉄分で媒染を行います。そこでは微細な泥の粒子が絹糸の繊維の隅々まで絡みつきます。

きめ細かい奄美の泥、漬け込むことで繊維の隅々にまで行き渡る。

テーチギ染で下染された糸を何回も泥に漬け込むことで段々と深みが増していきます。染める回数ごとに染料が繊維を包みこみ、幾層にも黒色染料がコーティングされていきます。

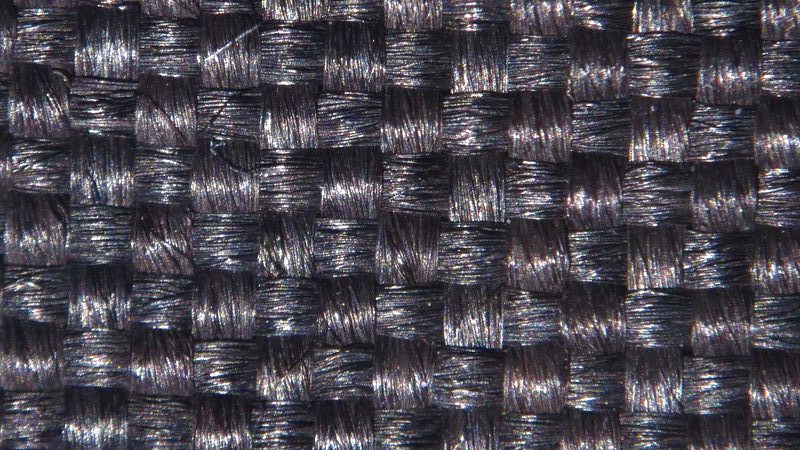

大島紬の生地拡大、一本の糸を構成する複数の繊維の束がわかる。

層構造のバウムクーヘンのようなイメージを思い浮かべてもらえば分かりやすいと思います。大島紬の絹糸は複数本の繊維が撚られて一本の糸になっていますが、染める回数ごとにその繊維一本一本が微粒子で包み込むようにコーティングされていくのです。

染め終わった絣筵、防染に使う綿糸の部分と絹糸の部分で染め具合が違うのがわかる。

お気づきの方もおられるかもしれませんが、色落ち、色移りの原因はこの幾層にもコーティングされた粒子が剥がれ落ちることです。仕立てる前に泥大島の反物を湯通しすると付着しきれていない微細な粒子が剥がれてお湯は真っ黒になります。剥がれ易い箇所が一旦落ちたからといっても、摩擦すれば粒子は落ち続けます。何十回にも渡って染めを繰り返す泥染の性質上、コーティング剥がれ(色落ち)は当たり前とも言えるのです。

山々からミネラルが流れ込む奄美の泥田、泥大島の有機的な美しさの源泉。

記録によれば泥媒染は1887年に開発されました。100年以上の歴史の中で色落ちに対する工夫は続けられ、先の検査用グレースケールの右端から半ばまで持ってくることができました。長い歴史の中で化学染料を使った色大島や白大島にスポットが当たりましたが、手間のかかる泥染の伝統は失われることはなく、奄美においては今もその4割近くが泥染です。

大島紬といえば精緻な絣に注目しがちですが、唯一無二の泥染も外すことはできません。自然の恵みから生まれた奇跡の奄美ブラック、色落ちを理解した上で着こなすのが粋なのです。

※泥染大島紬でも個体差がありますので、薄色の帯や襦袢を合わせる場合は目立たない箇所を大島の生地に擦り付けてテストしてみることをオススメします。