前編では生地として見た場合の良い大島紬の基本的条件を紹介しま…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2019.11.23

- 良い大島紬の見分け方 基本編

結城紬の風合いの良し悪しと題して、同じ結城紬でも違いがあることを解説しました。これは大島紬においてもいえることで、今回はよい大島紬とはなにかを見ていきます。

まず何をもって良い大島紬(ここでは縞大島や他産地のいわゆる「まがい物大島」は論外)かということですが、柄をベースにされると主観が入りますので基準が曖昧になります。さらに何マルキがすごい、この柄の技法が秀逸等はほんの一部の大島紬フリークだけの自己満足の世界になってしまいます。柄や技法のお話ではなく、今回は絣織物としての品質に焦点をあてて解説していきます。

「しっかり」と泥染されていること

大島紬といえば泥染め、泥で染められた糸で織られることで生地がしなやかになり、トロッとした独特の触感を持ちます。泥染された生地は色あせしにくい、シワに対する回復性もあり機能的にも優れたものです。

ドレープ性の高い大島紬、普通の絹の平織物ではなし得ないしなやかさをもつ。

泥染の黒に近い茶褐色は奄美の泥田に含まれる鉄分と、車輪梅から抽出されたタンニンが反応し発色したものです。染められた絹糸は石灰で処理したのちに、何十回と同じ工程を繰り返して濃度をあげていきます。

奄美の泥田、山々から天然のミネラルが流れ込む。

通常の染色(化学も草木も)と違うのは絹糸に直接タンニンの化合物がコーティングされているということです。幾重にも粒子が固着することで、トロッとした手触り、しなやかさを生み出していたのです。

物理的に固着しているため、生地を強くこすればとれる。

泥染された生地の触感も良し悪しもあるのですが、これは生地にさわり慣れた人にしか判別は難しいかもしれません。もし別の泥染の大島紬があれば触って比較してみてください。

泥染の証紙は反物に張り付けてあるので一目で判別できるようになっています。生地の色が黒や茶だからといってそれが泥染とは限りません、証紙が貼りつけていなければ化学染料で染められた可能性が高いので注意が必要です。

※証紙が貼りつけてなくても泥染の生地があるのでややこしいことは事実です。

検査のため組織を切り取った跡、証紙が貼られているので表からは見えない。

大変手間のかかる泥染ですが工程をごまかしてしまう輩(車輪梅にヘマチンを混合させて黒を作る等)もいるようで、泥染の反物については抜き取り検査が行われています。証紙の裏側に一部切り取られたような跡があれば、その反物は泥染の堅牢度の検査が行われたものなので、間違いない商品である証です。

検査のちに張り付けられる伝統証紙。

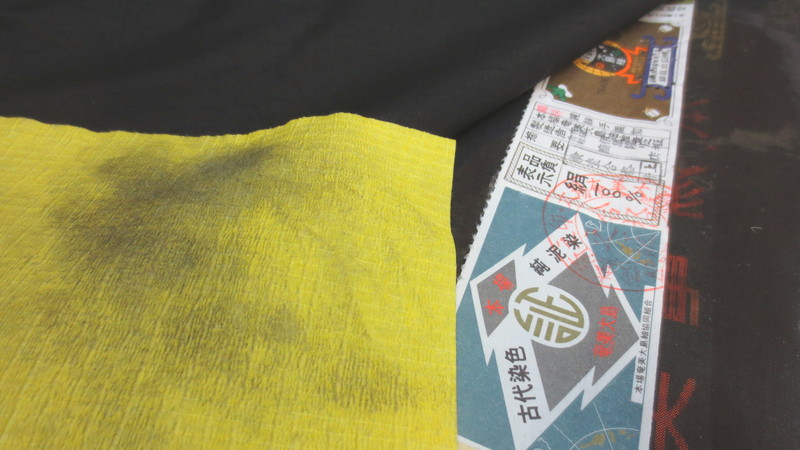

泥染の大島紬は糊抜きをしていない状態でも風合いの違いをはっきりと確かめることができますので、実際に生地に触れてみることです。肌によりそってくれる絹糸のトロッとした優しい風合い、これは泥染にしかできない唯一無二の触感です。

白地の大島紬、明るいトーンで人気。白泥染の商品はしなやかさも兼ね備える。

大島のアイディンティーともいえる泥染ですが、白大島や色大島は風合いがNGというわけではありません。絹糸をつかったシルキーなタッチは従来の紬織物には出せないものがありますし、明るい色調は泥大島がどう転んでもなし得ないものです。

経糸の本数が15.5算(ヨミ)以上であること

大島紬のなかには経糸の本数が少ないものがあります。経糸の本数を算数(よみかず 1算:80本)といいますが、女性向けの通常の商品は15.5算(1240本)で作られています。しかしコストダウンのために経糸の本数を間引いて13算(1040本)で作られている商品もあります。

奄美独自の柄である龍郷柄、伝統的?に13算で作られている。

産地(奄美の場合)は3割ほどがこの13算でつくられていて、代表的なのは泥大島の龍郷柄、13算で作られています。

13算の商品を逆光状態で見ると、背景がよく透けて見えます。経糸の本数が少ないということは生地の組織が粗いということで、どうしても耐久性に劣ることになり、悪く言えば薄っぺらいということです。

※耐久性の観点からすると細い糸で織られた15マルキといった大島紬も生地が薄くなり、普段着としてお勧めすることはできません。

組織の目が粗く、背景が大きく透けて見える13算の大島紬。

組織が粗いということは、強く力を加えると組織が動く(スリップ)してしまう可能性があります。特に大島紬の場合、組織が動いて絣が崩れてしまえばせっかくの絣あわせが台無しです。熟達の織り子さんであれば経糸と緯糸の打ち込みのバランスをうまく取り、動きにくい生地に織り上げますが、すべてがそうとは限りません。気になったときは仕立てに影響しない範囲で少し生地を引っ張ってみることです。

13ヨミの商品、しなやかな地風。

ややこしいことに13算の生地はその薄さゆえ「しなやか」なタッチになります。泥染の大変しなやかな生地があったとしても、生地の薄さが気になれば要注意、経糸を間引いた廉価品の13算であることを知っておいてください。

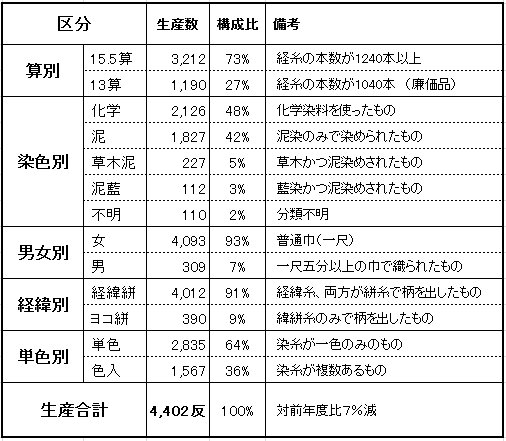

この表は2年ほど前の奄美産地の大島の生産統計ですが、泥染(草木、藍含む)で15.5算の商品といえば単純計算で37%しかないということが分かります。

※鹿児島産地の泥染はわずか数%

この中で本当に絣合わせがきれいに出来ているものといえば30%を割り込むことでしょう。飛び柄などでは15.5算の商品は作られなくなりましたし、時代の流れとともに益々コストダウンが進みます。

飛び柄(15.5算)、地空き(黒い部分)の部分が多い方がNGが目立ち製造が難しいケースもある。

以上、良い大島紬の基本的な見分け方を解説しました。今回は生地の品質を見分ける際に最低限押さえておけば良いものですが、後編では絣のキレイさにも焦点をあてて、理想的な大島紬を掘り下げてみます。