「紬」というと本来は紬糸で織られた織物の総称でしたが、最近で…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2018.03.06

- 紬とは?(本物の紬を見分ける方法) 後編

前編では紬織物に使われる紬糸について解説しました。世の中には様々な種類の節を有する糸がありますが、本来紬糸と呼ばれているのは真綿から引き出して作ったものでした。後編では紬と呼ばれている織物について、糸の構成から分類、解説していきます。

様々な種類の紬

様々な糸種で織られた紬織物がありますが、いくつかの種類に分けることができます。種類といっても結城紬、信州紬といった産地ブランドではありません。どのような糸が使われているかでその生地がもつ特性から分類しています。

以下のように5つに分類してみました。

① 諸紬 経緯糸に紬糸を100%使ったもの

② 半諸紬 経糸に玉糸、生糸を混ぜて織りやすくし、緯糸に紬糸を使ったもの

③ 平紬 経糸に平滑な糸を使い、緯糸に紬糸を使ったもの

④ 紬調織物 機械紬糸や、絹紡紬糸を使い紬調に織り上げたもの

⑤ その他紬 ①~④以外の紬で、紬と呼称されているもの

| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |

| 経糸 | 100%紬糸 | 一部紬糸 | 平滑な糸 | 紡績糸等 | 紬糸以外 |

| 緯糸 | 100%紬糸 | 100%紬糸 | 100%紬糸 | 紡績糸等 | 紬糸以外 |

| 諸紬 | 半諸紬 | 平紬 | 紬調織物 | その他 |

現在では①~⑤はすべて紬と呼ばれていますが、④⑤は紬糸は使われていません。

一つ一つ解説していきます。

①諸紬

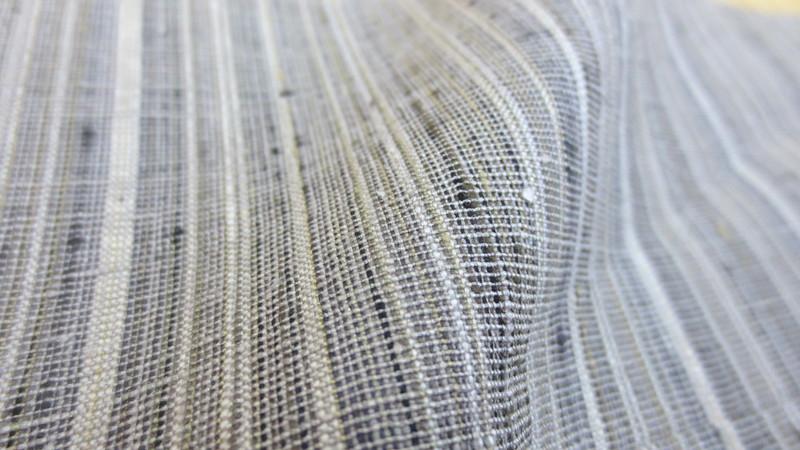

諸紬ならではのフワッとした独自の風合い。廣田紬オリジナルの小千谷の諸紬。

「諸」はすべてのという意で、経糸と緯糸に100%紬糸が使われています。

実は他の大多数の紬は経糸に平滑な生糸が使われています。紬糸は節をたくさん含み毛羽立っているため摩擦抵抗が大きな糸です。緯糸を打ち込む際の滑りが悪く、これを平滑な生糸に置き換えることで効率よく織り進めることができます。緯糸は何万回と打ち込んでいきますので最終的には大きな省力化につながります。

結城紬、経糸に対して緯糸が細いので目が詰まっている。

昔は生糸が高価な物でしたので、紬といえば諸紬のことを指しましたが、現在では伝産法の指定する伝統的工芸品(織物37種)の中では結城紬のみとなっています。他には風合いにこだわった商品や作家物などにも使われていますが、紬全体ではごく一部の稀なものとなっています。

まさに紬の中の紬、最高の風合いを持つ織物です。

宗廣家によって作られる郡上紬、生産数が減り希少品になってしまった。

②半諸紬

緯糸はすべて紬糸ですが、経糸の一部に紬糸を使うことで風合いを諸紬に近づけた紬です。経糸にすこし紬糸を混ぜるだけでもそれなりに節が浮きますので、素人目には諸紬にみえます。経糸に占める紬糸の混率は商品によって様々ですが、混率(風合い)と織り進めやすさはトレードオフの関係にあります。

秦荘紬、経糸の節が目立つ部分が紬糸。

また、あえて生糸と紬糸を混織することで独自の風合いを生み出す商品もあります。こちらの下井紬の男物着尺は太い紬糸と細い生糸を色ごとの縞割にすることでコントラストを演出、コストダウンとは違う趣旨で半諸紬で織りあげています。

下井紬男物着尺、太い紬糸と細い生糸の混織。

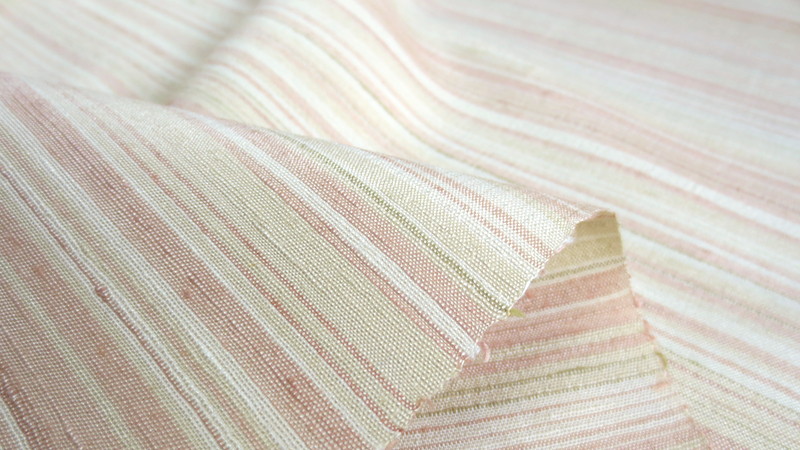

③平紬

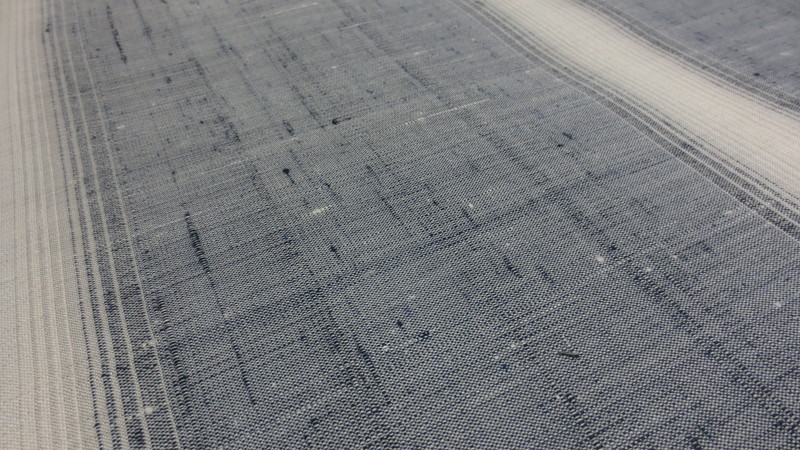

経糸に平滑な糸(生糸)を使い、緯糸に紬糸を使い織りあげた紬です。生地から浮き上がる節糸は緯糸のみになり簡単に判別することができます。

緯糸の節糸のみ浮き上がる平紬、世の中の紬の主流。

紬糸は生糸より太いもので、太ければ太いほど一回の打ち込みで縦方向に幅をかせぐことができます。織りあがるまでの打ち込みの回数を減らすことにつながり、大きな省力化となります。ヨコ糸が細ければ打ち込みの本数が増えて手間がかかりますが、軽くてフワッとした風合いの生地になります。

※生糸とは本来精錬前の絹糸の事をいいますが、紬糸との比較で平滑な糸を「生糸」とも呼称しています。

現在では各産地の主力はこの平紬となっています。

紬織の人間国宝(写真は志村ふくみ先生作)であっても諸紬ではなく平紬を多用している。

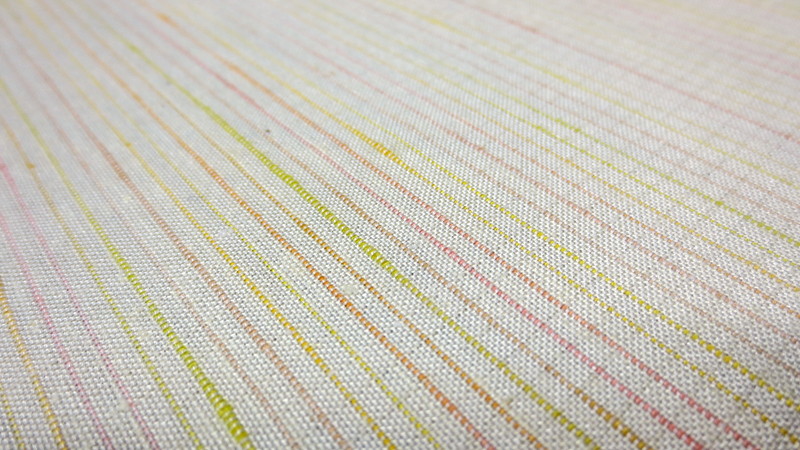

その他に紬糸を経糸に数本に一本、緯糸に数本に一本混ぜ込むことで、経緯に節を出した商品もあります。諸紬ではありませんが十分に紬感を出すことができますので素人がパッと見て見分けのつかないものも多くあります。

経緯共に一部紬糸が使われた生地。

以上、1〜3については間違いなく紬と言えます。価格が一番効果なのは経緯100%紬糸を使った諸紬で、紬糸の質、混率によってそれぞれの価格に反映されていることを覚えておかれるとよいでしょう。

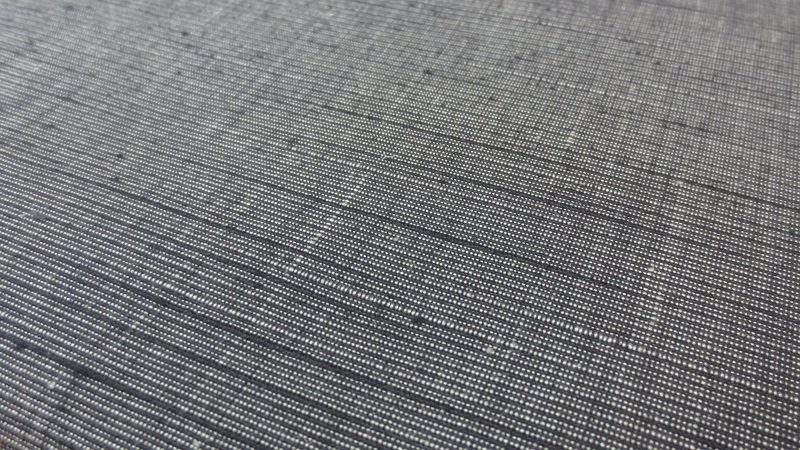

④紬調織物

紡績糸(絹紡紬糸や機械紬糸)を使い織りあげられた紬です。節糸を使い織りあげられていますので、一応は紬と呼称されています。低コスト化を目的に作られていますので自動織機で製織されていることがほとんどです。バーゲンセールなどで多数流通している廉価な紬は大抵この類に属すると考えてよいでしょう。

紡績糸で作られた紬、機械的に節糸を作り出し紬の質感を作り出している。

紡績糸は一度裁断した繊維を伸ばして撚り集めて糸にしているため、糸自体に無理な力が加わっています。一方紬糸は真綿からカイコの糸をそのまま引き出していますので、糸に弾力性がありフワッとしています。カイコが繭を作るときには小刻みに頭部を8の字に振りながら糸を吐いてゆきます。この動作から繭糸には波打った形状が残り(残留微細捲縮形態)糸に弾力性が残されますが、繊維を引き伸ばして作られる紡績糸だとそれが失われてしまうのです。

一定間隔で節糸を織り込んだ紬、機械紡績された糸でも紬の雰囲気を出すことが可能。

紡績糸で作られた織物の風合いを従来の紬織物を比べると、どこかペタッとしています。毛羽立ちもほとんどなく、軽くフワッとした風合い(嵩高性)は大きく失われています。紬のエントリーモデルとしては良いかもしれませんが、紬好きになってくると物足りなく感じてしまうでしょう。

一方、新しい発想、技術で従来の紬糸では得られなかった質感、機能性を生み出していることも確かです。紡績過程で絹以外の繊維と混紡することで、ユニークな生地風を演出することも可能です。

薇(ぜんまい)を織り交ぜたぜんまい紬。指定外繊維が混ざるため、絹100%ではなくなる。

他には節を有する木綿など糸を使い紬と称する商品や、果ては化学繊維で節糸を作り出したもはや絹製品ですらない商品もあるようです。いささか混沌としてきましたが技術革新で独創的な糸が生み出されること自体は悪いことではないと思います。

⑤その他紬

紬糸を使っていないのに紬と呼称されているもの、さらに節糸がないのに紬と呼ばれる不可解なケースもあります。有名なものに焦点を当てて紹介していきます。

まずなんといっても大島紬、紬糸を使わない紬の代表です。

大島紬のしなやかさは生糸でこそ、過去は紬糸が使われていた。

大島紬は経緯糸ともに生糸で織られています。そのなめらかな質感はほかの紬とは別物で、生産規模からしても一つのジャンルを確立しているといってよいでしょう。

節糸を使わないのになぜ紬というかといえば、はじめは紬糸で織られていたからです。精緻な絣柄に向いた生糸が安定的に入手することができるようになると、あっという間に紬糸は使われなくなりました。今まで培ったブランドを捨てるわけにもいかず、紬の名称を残したまま生産が続けられたのです。故に現在の大島紬は本来の意味では紬織物ではありません。

次は牛首紬、節糸が特徴の有名な紬ですが実はこちらも紬糸は使われていません。

緯糸に太い節糸が浮き上がる牛首紬。昔は経糸にも玉糸が使われていた。

牛首紬の緯糸には玉糸と呼ばれる2頭のカイコが共同で作った繭から挽き出された糸を使われます。のべびきと呼ばれる伝統の糸取り技法により複雑に絡み合った2頭分の糸が挽き出され、独特の節をもった糸が取れます。真綿から作られる紬糸とは違う糸ですが、弾力性を持つ魅力的な節糸になります。

牛首紬が三大紬に数えられることがあるのは、生産規模ではなく糸の種類で分類したからかもしれません。

※ 三大紬 結城紬(紬糸)、大島紬(平滑な生糸)、牛首紬(玉糸)

こちらは座繰り糸を使った座繰り紬、

座繰り糸(群馬県の赤城山のふもとで作られる伝統的な手引き糸)をつかった紬です。無理のある負荷をかけない手作業で紡ぎ出された糸は、ざっくりとした大きな節を有し弾力性のあるものになります。牛首紬と同様で真綿からひかれた紬糸は使いませんが、独特の風合いを持つ魅力的な生地に織りあがります。

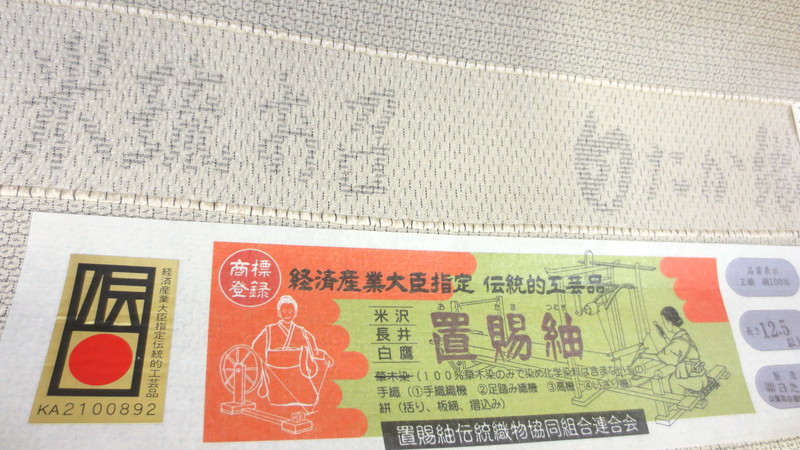

そして山形の置賜紬、

こちらも全く紬糸は使われておらず、節糸すら有していません。それもそのはずで白鷹お召と言われる強撚糸を使ったお召織物なのです。伝産法の制定時に米沢、長井、白鷹で作られる織物の総称を置賜紬としたため、紬でなくても紬と名付けられているわけです。

以上、紬について5つに分類分け解説をしてきました。

現在では紬糸を使った従来の紬織物以外にも様々な理由で紬と呼ばれています。しかし使われている糸の種類を見極めることで、各織物がどのような性格の紬であるかを知ることができます。

本当の意味での紬はごく一部、昔と今では紬の定義が異なってきている。

前後編にわたり、うんちくを記してきましたが実際に商品に手で触れて風合いを確かめることがとても重要です。人間の触感はなかなか数値では表現しきれない繊細なものです。生産数が限られる伝統工芸品はまさに一期一会、染めの具合、織りの技術によっても風合いは変わります。

自分好みの風合いの生地を見つけるには少し経験が必要かもしれませんがそれもまた楽しみです。そんな布を普段着として纏うのですから、毎日が豊かなものになることでしょう。