前編では紬織物に使われる紬糸について解説しました。世の中には…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2018.02.28

- 紬とは?(本物の紬を見分ける方法) 前編

「紬」というと本来は紬糸で織られた織物の総称でしたが、最近ではおしゃれ着全般のことをザックリ一纏めに言う人もいます。世の中には紬と名のつくものがたくさんありますが、節のある糸を一切使わないものもあり消費者の誤解を招いているようです。今回は紬とはなにか、すべてを定義づけするわけではありませんが一度整理してみたいと思います。

紬糸とは

紬に織り込まれる糸には各種の「紬糸」が使われます。経糸緯糸すべてに使用したものや、緯糸のみに使っていたり、緯糸の一部に使って混織していたりします。まずこの紬糸について解説します。

紬糸は絹(Silk)の一種で、カイコの繭を潰した真綿から直接ひいたものを言います。糸車や錘といった道具を使って紡がれた有撚のものを手紡糸(てぼうし)、手で直接ズリ出した無撚のものを手紬糸(てつむぎいと)といいます。

冒頭の写真は結城紬、生地表面が凸凹しており不規則な糸の節を多数有するのがわかります。

結城紬の手紬糸。すべて人の手を介するため、ランダムに節が現れ、均質でない太細の糸である。

昔は紬糸は平滑な生糸をとるための副産物で廃物利用のB級糸でした。現在では機械技術の発達により平滑な生糸が無駄なく安定的、かつ低コストで作ることが可能になりました。すると紬糸はわざわざ手間をかけて作らなければいけない特殊品になったため高価な代物となりました。

精錬された絹糸、技術が進歩した現在では平滑な糸のほうが低コストで作ることが可能になった。

一方、節を有し紬調に見えるように紡績加工された糸もあります。機械紡績で節糸を意図的に作り出したり、糸を細太に加工した糸を絹紡紬糸(けんぼうちゅうし)といいます。これらは様々な屑繭を集めて繊維を裁断、クラッシュ、繊維を引き延ばして撚りをかけ糸にしたものです。生糸や紬糸とは異なり短繊維に分類されます。

短繊維の絹紡紬糸は引っ張り強度に弱く、ボソッと抜け切れてしまう。

糸の本質からすると絹紡紬糸は紬糸と異なるものですが、ほとんど見分けがつかないまでになっています。廉価な紬織物は絹紡糸で織られているといってよいでしょう。その他にも生糸に節糸を絡ませたり、機械加工で表面を荒したりして紬糸に似せた糸もあります。

※絹紡紬糸の一部には手間のかかった特殊加工の糸があり、非常に高価なものもあります。

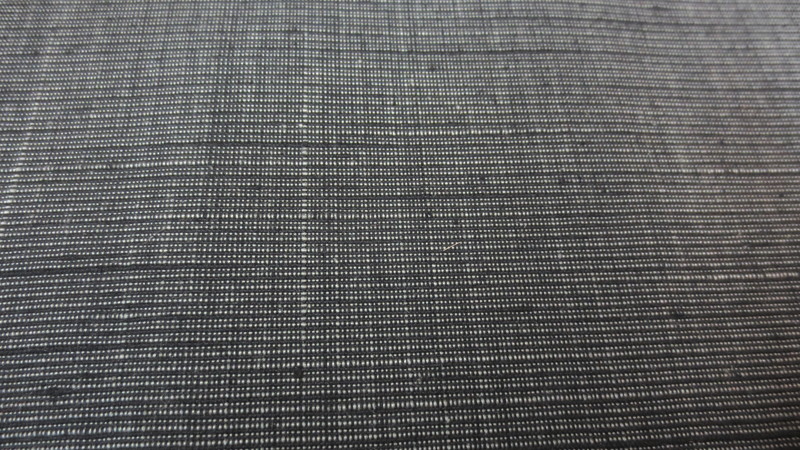

廉価な絹紡紬糸が使われた「紬調織物」、糸の細太が意図的に作り出されている。

また真綿から糸を引かず、繭を煮て水中から糸を繰り出す「座繰り糸」、座繰りの前後に取れる糸を指で引き伸ばし錘で撚りをかける「おやり糸」などがあります。手仕事で一つ一つ紡ぎ出された糸は独特の節を有しており紬糸にも劣らない味があります。その他にも様々な伝統的な方法で節を有する糸が作られていましたが、大変な手間から大多数が廃れてしまいました。

紬糸が一切使われない秋田八丈。昔は紬糸が使われていた。

織物のレッテルには「何々紬」と様々な種類の名称が記載されていることが多いですが、それだけではどのような「紬糸」が使われているかはわかりません。

一般的につむぎ糸は「節を有する絹糸」と認識されています。しかし自然の恵(御蚕様)が作り出した奇跡の繊維を人がどのように「糸」にしたか、これを見極めることは大変重要です。

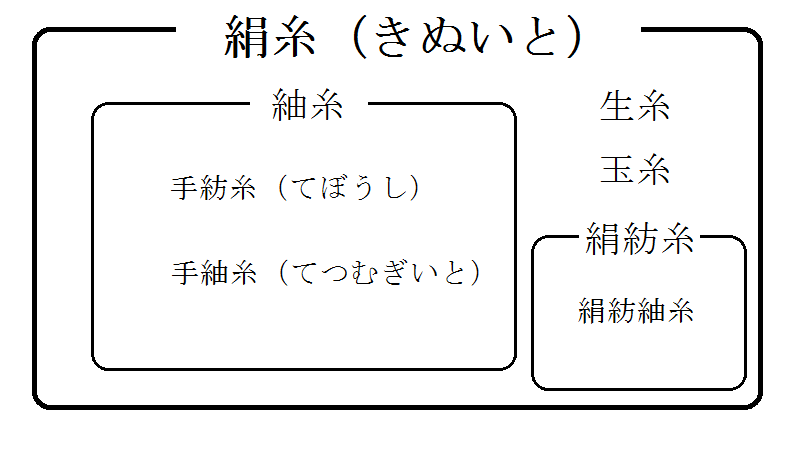

まとめとして、分かりやすいように図式化しておきます。

※生糸とは本来は精練前の糸(lawsilk)の事を指します。節を有する糸に対して、機械繰糸して精錬した平滑な絹糸のことも生糸とも呼称しています。

このように紬糸は単に節を有しているかどうかではなく、原料となる真綿から引かれたかどうかで種類が分けられるのです。それぞれ糸質が異なりますので織物になったときに風合いの違いとなって現れます。

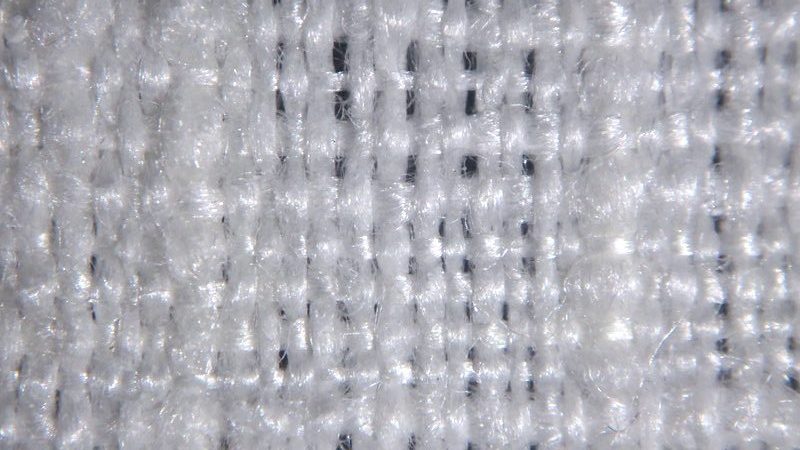

経糸、緯糸ともに紬糸100%で織り上げた組織を拡大してみました。

節々を持つそれぞれの太さが違う糸が交差して、生地面全てが違う表情を持つことになります。

節を有する糸を使い織り上げたのが広義の紬とされていますが、後編ではその「紬」をいくつかの種類に分けて解説していきます。