前項では手織りの織物とはどのような物か、織機の変遷を見ながら…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2020.09.02

- 手織りの紬、織物とは? 〜織機編〜

結城紬、大島紬をはじめとする様々な伝統工芸織物は「手織り」で作られています。

「手織り」という行為とはどのような行為かと言えば、織り子さんが昔ながらの機織り機を使って杼(シャトル)を左右に投げながら、一本一本緯糸を筬で打ち込んでいく姿が思い浮かびます。しかし手織りを標榜する商品でも人の手をほとんど介さない動力織機で織られている商品がたくさんあるのも事実です。

100年前と同じ製造工程が続く地機による手織り。

このわかりにくい「手織り」という表現ですが、手織りの定義とは何か、どうやって見分けるのか、手織りの織物は何が良いのか、その意義について検証してみたいと思います。

近代日本の産業の歴史は、繊維産業の歴史ともいえる。@倉紡記念館の手織り機

様々な織り機

まずは機織りに使われる織機がどのような種類があるかを解説します。

当初は自給レベルであった織物作りが産業となると(特に明治以降)コスト競争、供給量が要求されました。現在のように「手織りの温もり」が付加価値として持て囃されることなく、いかに効率的に織り進められるかが重視されるようになりました。

廣田紬内での実演のため、産地から軽トラに搭載されて運ばれる高機。

手織りの織機のことを手機(テバタ)と呼び、手機といえばだいたい高機(たかはた)と呼ばれる物をさします。江戸末期に出現した高機(当時は大和機、京機と呼ばれた)は、改良が加えられて現在も使い続けられてます。

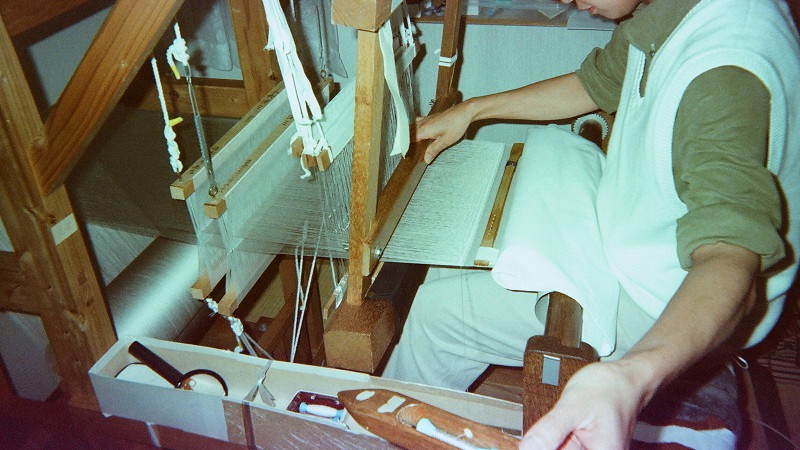

手機による製織、個人宅の狭いスペースでも作業が可能。

小さいものだと畳一枚分程度の大きさがあれば設置することができます。昔は農家の女性が内職として機織りを行なっていましたし、現在でも納屋などに分解して置いてあるお家もあるのではないでしょうか。シンプルな構造で耐久性も高いことから100年以上現役で使われているものも多くあります。

近江上布の製造に使われていた地機、地方によって形状に特徴がある。

それ以前は地機(じばた)、いざり機とも呼ばれる、経糸の張力を腰で調整しながら織り進める機が使われていました。地機にいたっては体が機の機構の一部となって全身を動かしながら織りますので、「手織り」というより「全身織り」とも言えるでしょう。大変な労力が必要なため、高機が出現するとすぐに傍流となり、現在地機を使用するのは結城紬や越後上布など限られた伝統工法を守る織物だけになっています。

経糸が固定される高機は生産効率を地機に比べて3倍に引き上げました。織り手は踏木を操作しながら杼をリズミカルに飛ばしてゆけば良いのです。

高機で織られる高級織物の黄八丈、杼を左右に飛ばしながら織り進めていく。

綜絖を複数枚重ねて作業ができるなど、高度な技が可能になったのも高機が出現してからです。綾織や浮き糸を意匠化した織物は明治以降に急速に発展していきました。

作業効率が一気に上がった高機ですが、さらに杼を飛ばす作業を効率化したのが「バッタン」と呼ばれる機です。明治の終わり頃に出現したバッタン(当時はフランス機とも)は、紐を引けば杼が左右に飛ぶ、フライシャットル機構を備えていました。バッタンは筬の打ち込みと踏木の操作に集中することができ、更なる効率化が可能になりました。さらに手で杼を飛ばす必要がなくなったため、幅の広い織物を製造することも可能になりました。

織りの名手であった菊池洋守氏もバッタンを愛用されていた。

効率化された高機であるバッタンですが、さらに緯糸の打ち込みを自動化することで能率を上げる機が現れます。大正時代の中頃には久留米絣をはじめとする綿織物(庶民の織物を大量生産でコストダウンする為)を織るために急速に広まりました。

足踏み式と呼ばれる織機は、踏木を踏むことで軸芯が回転、上糸と下糸を開く「開口」、その間に杼を飛ばすして緯糸入を入れる「投げ杼」、緯糸を打ち込んで組織にする「筬打ち」の3行程を一つの動作で行うことができるようになりました。

驚くべきスピードで緯糸が打ちこまれてゆく足踏み式織機、金属製の「ギア」が付加されている。

織り工程の基本動作である「開口」「投げ杼」「筬打ち」をペダルを踏むだけで同時作動する足踏み式織機は、バッタンの数倍もの効率で織り上げることが可能です。織り工は椅子に座って手を添えておくだけという、「手織り」という作業からは程遠いものとなってしまったのです。

さらにこの足踏み作業が人の力ではなく動力を用いる機、自動織機(力織機)が出現しました。

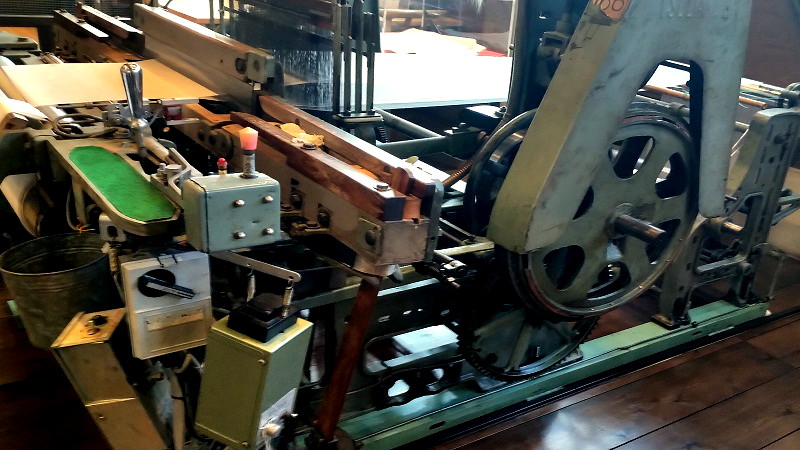

高速で稼働する動力織機、構造体に木材が使われなくなり、マシンというのに相応しい。

力織機の操作部、手でレバーを操作することから「手織り」と呼称可能!?

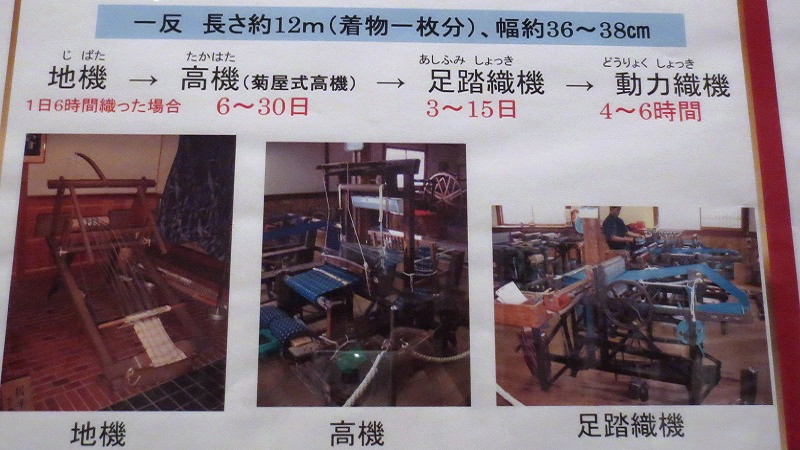

織機の変遷による効率化のイメージ、織機の進化で産業化が可能になった。

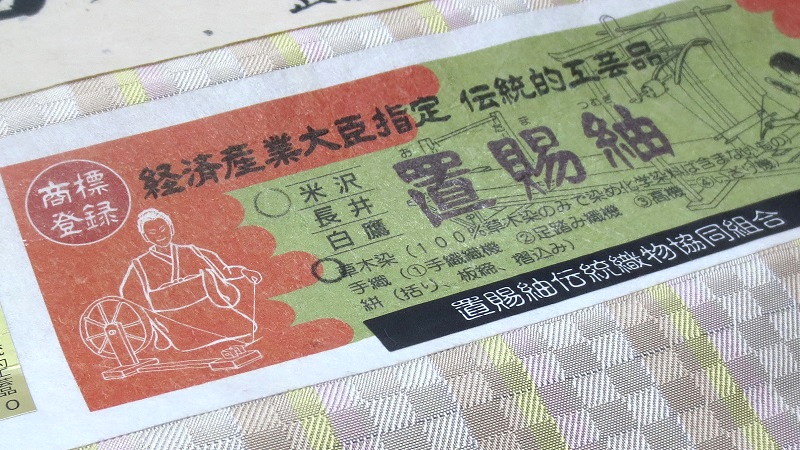

「①手織り織機」という聞きなれない文言がある置賜紬の証紙。どこにも◯が押されていないのは大人の事情。

エアジェット織機、和装分野とは全く次元の異なる織物製造が行われている。