- ブログ -

問屋の仕事場から

ここでは廣田紬のホームページ内では紹介しきれない商品詳細や技術、産地のお話、

問屋ならではの情報をブログ形式で掲載させていただきます。

この場を通じて少しでも伝統工芸織物の素晴らしさを伝えることができれば幸いです。

-

- 2017.06.29

- 小千谷縮の見分け方(後編)

- 前編ではA(重要無形文化財指定技法)B(手織り伝統的工芸品)C(機械織りの普及品)3種類に分類しました。 後編では実際に各商品の具体的特徴を見ていきます。

- 続きを読む

-

- 2017.06.29

- 小千谷縮の見分け方(前編)

- 小千谷縮は緯糸に強撚糸を使った麻織物です。 表面にシボがあることが特徴で、本来の麻のシャリ感に加え、さらなる清涼感を得ることができます。そしてそのシボはシワになりやすい麻の性質をうまくカバーしてくれます。

- 続きを読む

-

- 2017.06.29

- 織物の伝統マークの有無について

- 先日、販売店様に商品をいくつか紹介した際に、ある質問をされました。 それは同じブランドの織物でも伝統マーク証紙が貼ってあるものと、貼っていないものがあるけども、これはどういう違いなのか、ということでした。 その際には後述する③の理由をご説明して納得いただきましたが、今回は伝統マークの有無をテーマにしたいと思います。

- 続きを読む

-

- 2017.06.29

- 7月3日(月)、4日(火) 月初展示会のお知らせ

- 7月3日(月)、4日(火)当社展示会場にて月初の定例展示会を行っております。

- 続きを読む

-

- 2017.06.29

- 天然染料の魅力を考えてみる(後編)

- 前編では天然染料の機能的なメリットを紹介しました。後編では機能だけでは推し量ることのできないメリットを紹介します。

- 続きを読む

-

- 2017.06.29

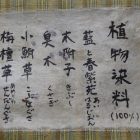

- 天然染料の魅力を考えてみる(前編)

- 紬は織る前に糸を染料に漬けて染めることから、先染めの織物です。 その染料は本来、地元で採れる草木、泥、昆虫、様々な天然素材から色素を得ていました。 しかし安価で安定した化学染料が登場してから天然染料、草木染はほとんど使われることがなくなってしまいました。 今回は化学染料と比較しながら天然染料のメリットを考えてみたいと思います。

- 続きを読む

-

- 2017.06.29

- ホームページ公開しました

- 廣田紬株式会社のホームページを公開いたしました。

- 続きを読む

-

- 2017.06.27

- 木綿の最高峰、驚きの薩摩絣

- 木綿の織物といえば比較的安価なものと考えがちですが、世の中には手をかけた最高級品というものが存在します。今回は綿織物の最高峰、「薩摩絣」の紹介です。

- 続きを読む

-

- 2017.06.27

- 柿渋染の諸紙布(商品紹介編)

- 紙布とは和紙を千鳥状の短冊にし、撚りをかけ緯糸として織った布のことです。 緯糸に使われる和紙は楮(コウゾ)、三椏(ミツマタ)、雁皮(ガンピ)などの皮を原料にして作られ、経糸に通常 絹、綿、麻などが使われそれぞれ 絹紙布、綿紙布、麻紙布といいます。 今回は経糸にまで紙を使って織られた100%紙製の「諸紙布」を紹介します。

- 続きを読む

-

- 2017.06.27

- 美しい無地感覚のスラブ入り近江ちぢみ

- 独自のシボで爽快感を演出する近江ちぢみ、気軽に扱える夏の普段着として人気を博しています。無地、縞柄を中心に格子、小絣柄などがありますが、今回はスラブ糸を使った無地感覚の着尺を紹介します。

- 続きを読む