高解像度版の画像をダウンロードいただけます。 前項の画像デー…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2019.10.26

- 素人でもできる本物の結城紬の見分け方 前編

先日、販売店様から結城紬の鑑定の依頼がありました。すでに仕立て上がりのもので、これは本物の本場結城紬かどうかという依頼です。

オーナーはそのお店とは違う店舗で購入されており、たとう紙には「結城」の表記のみ。すでに仕立て済みで証紙類は残されていませんでした。

地入れの具合がよくなかったのか風合いが今一つ、一度社に持ち帰えって鑑定することになりました。結果として間違いなく本場結城紬であることが分かり、お客様も一安心されたことでしょう。仕立て替えの際にしっかりと洗い張りをすれば本来の風合いが引き出せるはずです。

産地で天日干しされる結城紬、生地が持つ本来の風合いを引き出す重要な工程。

今回はそんな証紙のない結城紬の場合、どのようにして真贋を見極めればよいかを解説します。

仕立て済みで証紙がない本場結城紬の見分け方

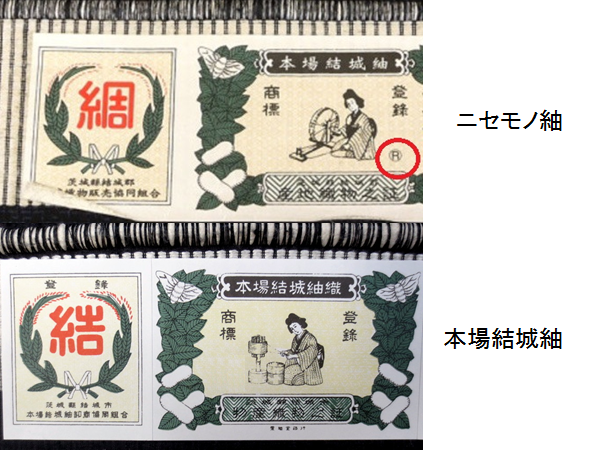

先述、まがい物だらけの結城紬の項において、リサイクル着物、中古市場を中心にまがい物証紙が出回っていることを紹介しました。この項は300記事を超える本ブログの中でダントツのアクセス数であり、混沌とする中古市場から偽物を見分けたいというニーズの高さがうかがえます。

怪しい証紙が氾濫する結城紬、ひと昔につくられたものが多い。

先述の項を含め証紙による見分け方は広く知られていますが、仕立て済みで証紙のない場合は判別することはできません。証紙がない場合、漠然と結城紬と謳ってしまえば、石毛結城紬でも優良誤認されることがあります。さらに結城以外の産地で作られた商品に至っても結城紬として売られるケースもあることでしょう。まったくの素人にはパッと見て判別が難しいと思われますが、いくつかの方法で簡単に真贋を判別することが可能です。

地機で織られた珍しい縮結城、証紙がついていれば素人でも確実に判別することができる。

真贋を判別するのは消去法が大変有効です。

以下に当てはまれば間違いなく本場結城紬ではない代物と言えるでしょう。

①外観を確認して節がない

本場結城紬は節のある紬糸を使って織られます。外観をパッと見ただけで節感が見られない織物はすべてハズレです。

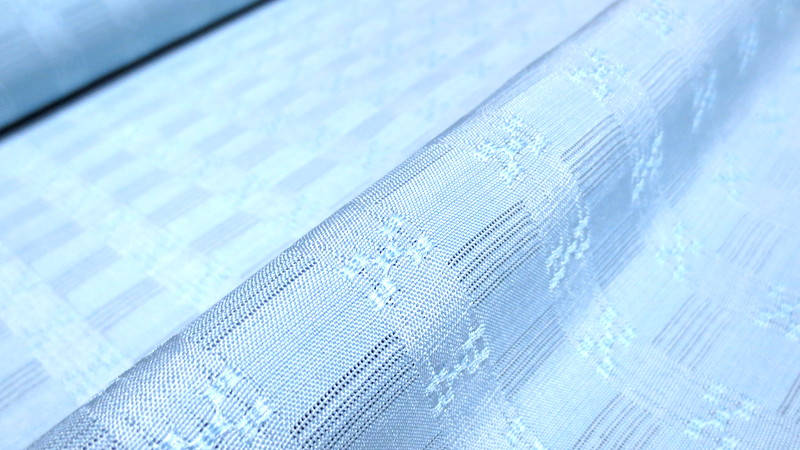

宮平一夫さん作の首里花倉織

写真は平滑な絹糸が使われた織物です。節のように見えるのは糸を浮かせて作られた意匠、紬糸によるデコボコではありません。一部に糸を捩って織り、透けている箇所がありますが本場結城紬の技法には浮き織や絡み織はありません。経糸と緯糸ががっちりと交差しあう平織のみが唯一の織技法となります。

→2020年に浮組織を用いる「変わり織り帯」が認定されるようになりました。

②経糸、緯糸の両方に節糸が入っていない

世の中の紬と名がつくものは緯糸だけに紬糸をつかうものがほとんどです。緯糸(紬糸)を通す際に経糸がザラザラとした紬糸だと織りにくく、経糸には抵抗の少ない平滑な絹糸が使われます。本場結城紬は経糸、緯糸ともに100%紬糸を使いますので、一方方向にのみ節が見られる織物は別の紬織物です。

山下八百子さん作の黄八丈。緯糸にのみ紬糸が使われており、経糸には節が現れない。

③節が不自然に長い

糸の紡績過程では機械的に太さの変化をつけることができます。これらはスラブヤーンと呼ばれますが、太い箇所と細い箇所が混在する糸を織り込むことで、紬のような節感を演出した紬調の生地が出来上がります。生地表面にポツッと小さな節がランダムに現れるのが通常の紬ですが、それらの紬調の糸は緩やかな長い節のような箇所が形成されています。

十日町で作られた紬調織物、経緯に節糸が走っているがどこか不自然。

以上、風合いや柄の傾向などはプロや見慣れた人でしかわかりませんが、①~③を順番に確認するだけですぐさま99%の「まがい物結城紬」を除外することができます。

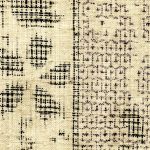

他の紬生地(左)とは明確に違う本場結城紬の上質な生地(右)。

絹糸が高価だった時代、紬糸は規格外の副産物でした。それらの副産物で織られたのが紬織物だったのですが、紡績技術が発達した現在は紬糸を作る方がコスト高となってしまいました。「紬とは」の項で紬の種類について解説していますが、100%紬を使った諸紬は全体の1%にも満たない希少なものになっているのです。

後編では諸紬から結城紬を判定する方法について解説します。