一般的に織物を織る際には糸に糊をつけます。そうすることで毛羽…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2017.09.20

- 生地は劣化する 適度な運動と湯通しのススメ

湯通しの依頼で廣田紬に20年以上前に製造された結城紬が持ち込まれました。私用物としてこれから仕立てるとのことですが、製造から時間がたっているため、生地の劣化が懸念されました。

産地に送り検証した結果、強度面での問題はほとんどないとのこと。地色が濃く黄変なども目立たないのも幸いでした。糸質もよかったこともあり、湯通し後は最高の風合いになり納品することができました。今回は問題なくほっとしましたが、古い反物は生地が劣化しているケースがあります。

特に要注意なのは糊がついたままの状態で、長い間放置されてたものです。生地を少し強く引っ張るとピリッと裂けることがあり、当然仕立てに出すことはできません。これは絹糸のタンパク質が経年劣化し、分解が進んだためです。

糊がついたまままの生地(昭和30年代の結城縮見本帳から)は少し力を加えると簡単に裂けてしまった。

絹は有機物である動物性繊維、タンパク質でできていますので、時と共に分解が進みます。厳密にいえばカイコが糸を吐いた瞬間から分解が始まっています。紫外線をはじめとする光の照射、温度変化、空気中に含まれる水分、酵素などにより分解が促進されます。これらを脆化現象といい、時間の経過とともに分子の崩壊は避けられません。最悪はカビの発生で、放っておくと表面だけではなく糸の中まで浸蝕してボロボロになってしまいます。

保管時には着物専用の防カビシートをタンスに入れておくことをおすすめします。

保管に際しては極端に神経質になる必要はありません。しっかりと風通し、生地に適度な運動(たまに広げる、たたみなおす、巻きなおす等)で糸に呼吸させていればそう簡単に劣化は進みません。先の依頼の結城紬は管理がよかったのだと思います。ずっと放置していた場合、数年程度でしたらまったく問題ありませんが、10年以上たっているものは要注意です。

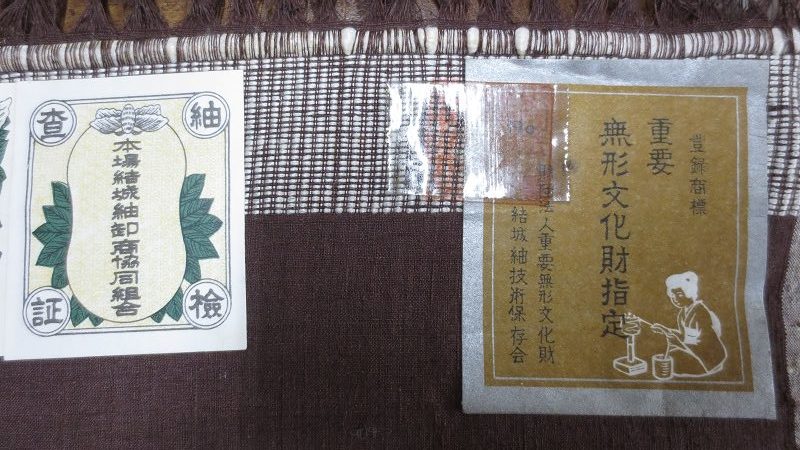

結城紬の旧レッテル、証紙の変更が平成17年6月なので10年以上前の商品であることがわかる。

また、劣化を促進させる原因は糸に付着している糊にもあります。通常、織物は織りやすくするため糸に糊でコーティング(サイジング)します。織上がりのままでは糊が付着しておりゴワゴワとした堅い風合いになります。そして結城紬や大島紬は慣習として糊を落とさずに店頭に並び、仕立てる直前に湯通しがなされます。

結城紬の洗い張り、天日で乾かすとフワッとした最高の風合いに。

この糊を落とさずに放置しておくとカビや虫食い、劣化を招く大きな原因になるのです。科学的な見地から述べるわけではありませんが、経験則から湯通しをしていない糊のついたままの反物に劣化が集中しているのです。おそらく糊(小麦粉などの天然成分)をカビや微生物が好み、様々な因子と有機的に結びついてタンパク質の劣化を早めるのだと思います。もしくは糊と絹の成分であるフィブロインが長い時間をかけて反応、分解が進むのかもしれません。科学的な裏付けが取れれば解決策があるのかもしれませんが、とにかく放置は危険です。長い年月がたった反物は一度湯通しをされることをお勧めいたします。

通気性の良い桐箪笥でも、長期間保管は要注意。

何十年も着用された紬は当然擦れによるダメージはあります。着物を洗い張りに出すと見違えるように復活しますが、長期間仕立てられずに放置され、全体的に糸の劣化が進んだ反物、こちらのほうが致命的なのです。

この古裂の羽織は明治期に作られた結城紬の生地を集めて仕立てたものです。糊抜きもされており、展示会などで参考出展されてきました。見本の為、実際に着用することはありませんが、生地は年に数回しっかりと運動と呼吸をしています。

ゆうに100年は経過しているこの結城紬の羽織、無理に力を加えてもびくともしません。繊細な生糸の平織であればこうはいかないでしょう。親、子、孫にわたって3代着れるというのはあながち大げさな謳い文句ではないのです。紬はしっかりとメンテナンスをしてゆけば非常に丈夫な織物です。普段着であるからこそ丈夫さが求められる紬、どんどん使い倒してもらうのが一番です。そうでなくてもたまには運動(畳み直す)、呼吸(風通し)をさせてあげましょう。そして洗い張りをすると風合いがいっそう増すのは結城紬の醍醐味、メンテナンスが楽しみになります。

せっかくの本場結城紬ですから保管状況について一考してみてください。

当時の最新のデザイン、技術(経緯総絣)の集まり。藍が多用されていた。