大島紬の絣の細かさを表す「マルキ」という単位、初めて聞く人に…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2019.04.14

- 技術の極み 毛万絣の結城紬

自他ともに認める最高級の絹織物の結城紬、その生産数は減り続けピークの30分の一以下(年間3万反以上 ⇒ 1000反以下)になってしまいました。産業としての規模が大きかったころは様々な趣向を凝らした商品が作られていましたが、市場規模の縮小からもう作られることのない商品も存在します。今回は毛万絣と呼ばれる絣の細かさの極めた商品の紹介です。

結城紬の柄には様々な類がありますが、なかでも亀甲の総詰め柄の商品は大変な高額品になります。絣を括って作り、織り合わせる作業に膨大な手間がかかるためで、製作に1年以上を要することも珍しくありません。そして反物の幅一列に並ぶことのできる亀甲のおおよその数にあわせて80亀甲、100亀甲、120亀甲、160亀甲、200亀甲の規格が作られいて、一般的に数が多ければ多いほど手間がかかり高価になります。

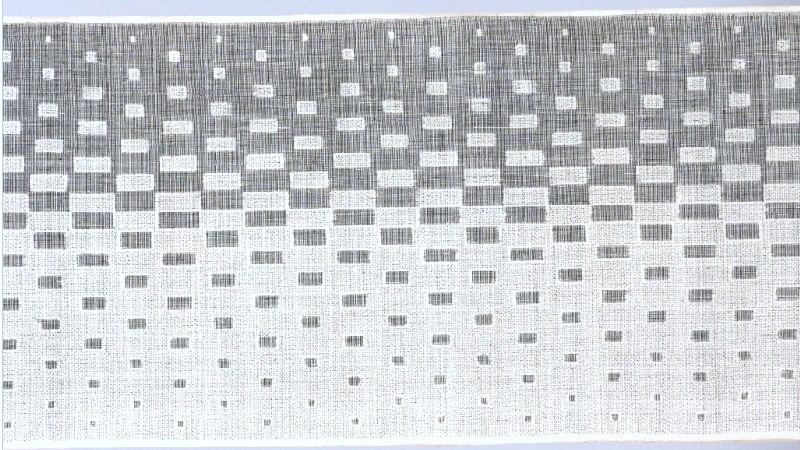

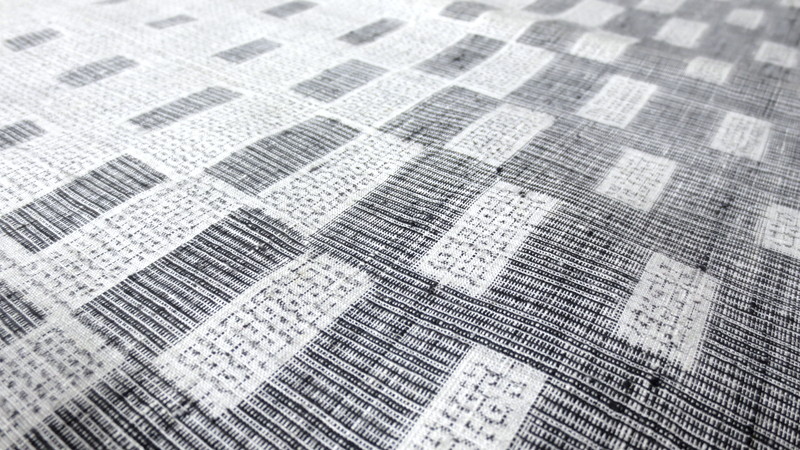

最高に細かい組織は160亀甲になり、反物の幅に160個もの亀甲が敷き詰められていることになります。わかりやすくするため組織を拡大して確認してみます。

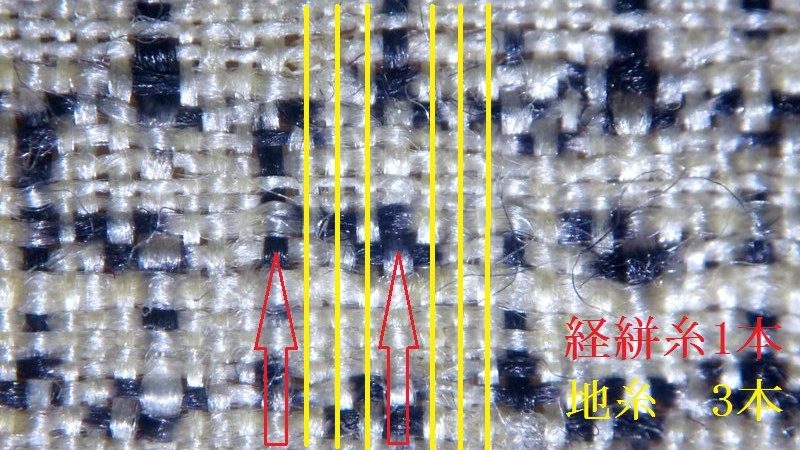

結城紬の160亀甲の組織、経絣糸1本に対して地糸3本(経絣糸比率25%)となる。

経絣糸1本に対して地糸が3本の繰り返しになっていることがわかります。これは大島紬でいうカタスの7マルキに相当します。これが普及品の100亀甲の組織になると絣糸1本に対して地糸5本となり、カタスの5マルキ(経絣糸率20%)より粗い組織になります。

ちなみに現在は作ることができない200亀甲の結城紬も組織は160亀甲と同じで、経絣糸比率は25%、糸を細くして糸数を増やしたものです。大島紬のカタスの12マルキのような手法ですが、恐ろしいほどの糸の細さは紙のような生地の薄さにつながり、さすがに普段着としての耐久性には疑問があります。

びっしりと詰まった亀甲、結城紬では160亀甲(経絣糸比率25%)が最高に細かい組織となる。

毛万筋×市松絣の結城紬

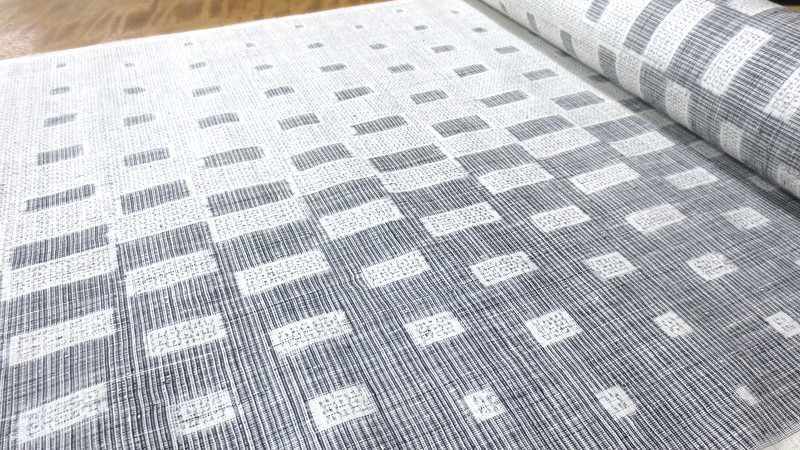

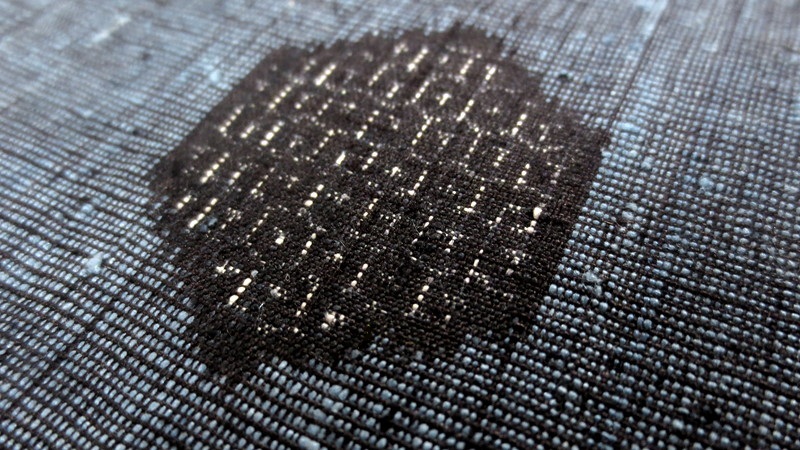

組織の解説で前置きが長くなりましたが、今回紹介の毛万絣の商品を見ていきいます。毛万筋で市松格子をつくった力作で、市松格子の中には亀甲絣が配置されています。

京都の東福寺の北庭を連想させる特徴的な市松柄で、市松の大きさに変化をつけた凝ったつくりになっています。

東福寺北庭、苔と飛び石とのコントラストが美しい小市松の庭園。

毛万筋とは万筋と呼ばれる細い経縞の中でも更に髪の毛のような細さを追求したものでえす。経糸の組織が一本づつ縞割されているもので、理屈としてはこれ以上細かい縞をつくることはできません。別名ハケメとも呼ばれる細縞ですが、これを染め分けて絣にしてしまったのがこの商品のすごいところです。

毛万筋と呼ばれる縞配置、それが絣糸になって格子模様が構成されている。

先ほどの160亀甲の組織を思い出してみてください。経絣糸と地糸の比率は25%(絣1:地3)となります。しかしこの毛万絣の比率は50%(絣1:地1)と倍の量の絣糸が使われていることになります。絣糸の本数からすると大島紬の一元の7マルキに相当し、ほぼ半数が絣糸という計算です。

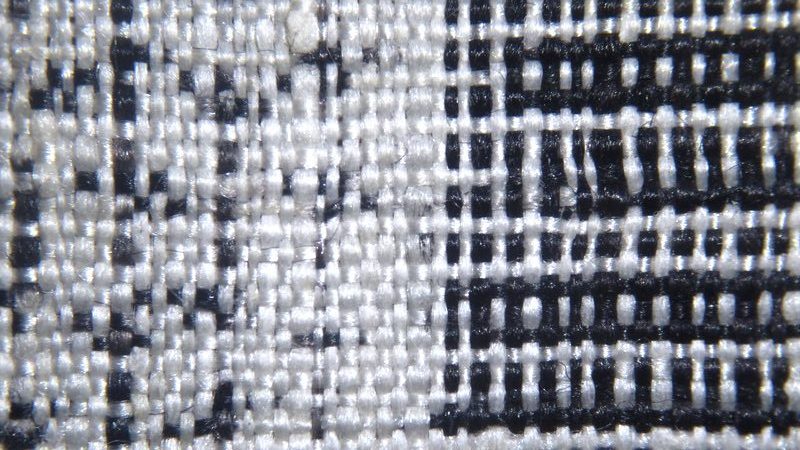

組織を拡大してみます。

亀甲部分(左)と毛万筋(右)の部分を拡大。

亀甲部分に注目すると並の100亀甲の組織(経1:地5)ですが、この写真範囲外の部分には染め分けられた絣で市松格子が存在します。この箇所だけ見ると100亀甲の組織ですが、地糸だと思われる箇所は実は半分絣糸なのです。絣糸の本数からすると大島紬の一元7マルキ並みの多さが使われていて、これ以上の量が使われている結城紬は現在では存在しません。

※過去には「もろ絣」と呼ばれる絣糸を連続して配置した商品も作られていました。

これだけの量の絣糸を作り、織り合わせるとなると恐ろしく手間のかかることです。

結城紬の絣糸づくり、他産地で行われるような型捺染や機械括りは一切行われない。

絣のピッチや細かさは160亀甲や200亀甲に譲りますが、絣糸自体の多さは倍になることで、絣糸でしかなし得ない独特の表現を得ることができます。毛万筋の部分をなくしてしまっても同様の柄は作れなくはないのですが、偏屈とも思えるこだわりを愛する人のためにこの毛万絣の商品は存在します。

単なる市松亀甲絣の商品、無地場にわざわざ絣糸を配置しなくても同様のデザインは可能。

そもそも「毛万絣」という言葉自体が廣田紬内での造語です。絣糸を毛万筋で配置するという発想自体なかったのでしょう。結城紬の廣田らしい、趣向を凝らした時代の産物でもあります。商品の性格からして一定のロットが必要になりますので、今後は積極的に作られることはないでしょう。

しかし偏狂ともいえるその技巧美を再現したいという方は別誂えすることも可能です。納期、費用は要しますが結城紬フリークからのご連絡をお待ちしております。

昔は盛んに作られていた毛万絣、見本帳より。

単純な市松に見えるが、毛万筋の絣で作られている。