大島紬の中でも白大島は地糸を染めないことから白をベースとした…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2017.09.15

- 本当に価値のある大島紬とは~高マルキ至上主義、高精細化の功罪~

マルキで絣の精緻さを表す大島紬、世の中には9マルキのさらに上に12マルキ、15マルキといった商品が存在します。絣がさらに精緻になり、細かい柄もより美しく表現することが可能になりました。

12マルキを最初に開発したのはあの白泥染を発明した恵大島紬織物、廣田紬とは深いかかわりがある織元です。9マルキ以上の高精細化は不可能と思われていましたが、12マルキを制作し世間をあっと言わせました。その後他社が続き、高精細化による付加価値の追求に拍車がかかります。

写真の商品は松竹梅を表した泥染12マルキです。

柄を拡大してみます。絣が細かくないと曲線などにジャギー(ガタガタ)が目立ちますが、滑らかに曲線になっています。梅の花、つぼみ、枝の様子が鮮明に分かります。

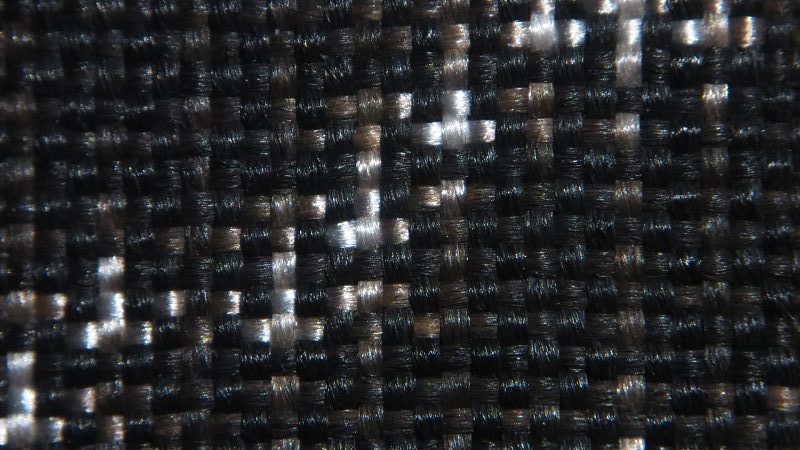

松の枝の部分を拡大して組織をみてみましょう。

こちらは泥大島なので、白を絣、黒を地糸とみなします。経絣糸一本に対し、地糸2本の繰り返しになっています。これはカタスの9マルキの組織です。なぜ12マルキといえるのでしょうか。

それは経糸の本数自体が多く、それに伴い経絣糸の総数が増えているからなのです。通常は経糸の本数が15.5算(1240本)ですが、この12マルキは20%増しの18算(1480本)で織られています。単純に経糸を増やすと反物の幅がその分だけ広がってしまいます。元々高密度で織られている大島紬は経糸の間隔をこれ以上詰めることはできません。しかし従来よりも細い糸を使うことでそれが可能になっています。

9マルキと比較するために表にしてみましょう。

※経糸総本数は両耳端(40本×2)を除いて計算

経絣糸の本数が9マルキ(カタス)の20%増しになっています。公式(一反当たりの経絣糸の総本数 ÷ 80 = Xマルキ)に従うと本来は5マルキ、例のごとく無理やりに倍にしても11マルキでしかなく、更に小数点を繰り上げて12マルキと呼称しているのです。納得はいきませんが、あまり目くじらは立てないようにします。

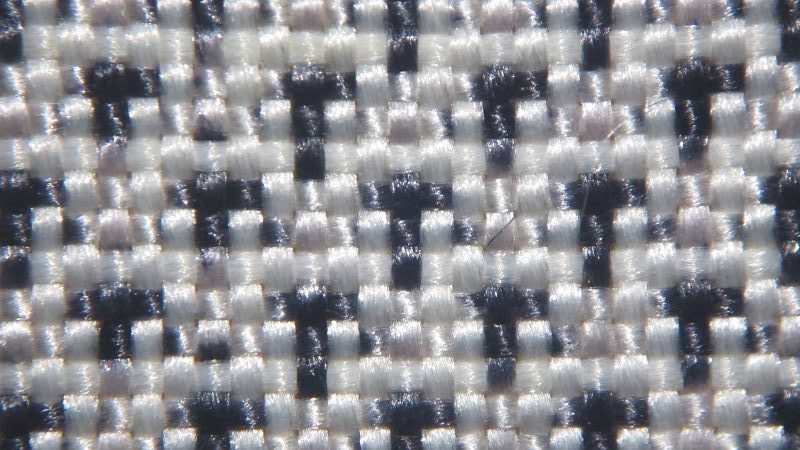

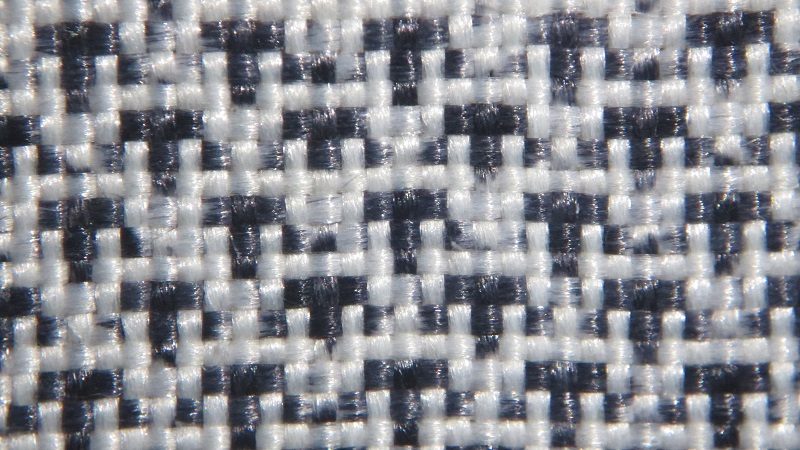

同じ縮尺のベタ絣で絣の数、糸の細さを比較してみましょう。

9マルキカタス(画面内に25本経糸)

12マルキカタス(画面内に30本の経糸)

明らかに12マルキのほうが糸が細く、絣が多く埋め込まれているのが見て取れます。緯糸にも細い糸を使いますので縦方向にも絣が詰まり、絣合わせの数が増えることになります。絣が小さく精細になると絣合わせも困難になり、画像ではどうしても絣足が目立っています。しかし実際は絣の面積が小さすぎるため、拡大しない限り分からないのがポイントです。絣をきれいに合わせなくても、なんとか柄になってしまうということです。そして糸が細くなるということは生地の厚みが薄くなり軽量化につながります。しかし生地が薄くなった分は擦り切れやすくなるということでもあります。

スレに強い平織もいつかは擦り切れてしまう。糸が太いほど強い生地になる。

15マルキも同じ原理です。カタスの9マルキの組織を使い、経糸の本数をさらに増やします。更に細くなった1800本もの経糸数で織り進めていくことになります。更に糸が極細になりますので生地が薄くなり着物としての強度に疑問が出ます。このあたりは結城紬の200亀甲などの作品も同じでどうしても耐久性が劣ってしまいます。芸術品、技術的な挑戦するのはよいとして、普段使いに着るものとしては少し考えさせられてしまいます。

話が少しそれますが、大島紬の廉価品は経糸の本数を減らして13算(1040本)で織られています。15.5算と比較するとどうしても薄っぺらい印象で、地風が劣ります。糸の密度が単純に低くなっただけですので透け感があります。これらも立派な大島紬といえますが、経糸、緯糸のバランスがきっちり合っていない粗悪品は生地を引っ張ると絣がずれることもありますので、注意が必要です。

12マルキカタス(富本憲吉の羊歯(シダ)模様から) 植物の細い葉などを明確に表現するには高精細化が必要。

付加価値の追求を高精細化に求めた大島紬、代償として耐久性が犠牲になってしまいました。せっかく吟味して求めた品がすぐに擦り切れてしまっては残念すぎます。柳宗悦らが推進した民芸運動の「用の美」の考え方に倣いますが、普段使いの工芸品が繊細な美術品になってしまうと、紬本来が持つ魅力をどこか欠いてしまうのではないでしょうか。

本当の意味での付加価値を追及するのであれば、カタス式をやめて一元絣に回帰すべきなのです。経緯2本づつの絣糸がガッチリと組み合わさった一元絣は素朴ですがしっかりとした絣の力強さを放ちます。糸数を増やすことでいくら柄を髙精細化しようともそのパワーにはかないません。このあたりは昨今、TVモニターの解像度が消費者ニーズをよそにどんどん細かくなっていくのと似ていると感じます。

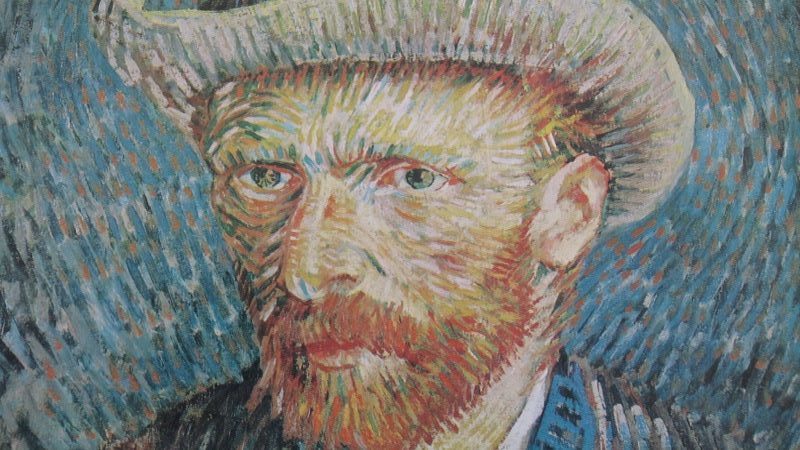

点描画の手法で描かれたゴッホの自画像、写実性に対するアンチテーゼでもある。

以上、本当に価値のある大島紬とは何かを探ってきました。人気の大島紬は産地の規模が大きいため、様々な商品が乱立し、混沌としている状況です。大島紬に何を求めるかは人それぞれですが、普通は色、柄が最優先となるはずです。組織由来の付加価値などは二の次でしょう。しかし組織のことが少しわかっているだけで違うの視点から大島紬を選ぶことができます。

好みの大島紬が見つかった際はぜひその組織ついてご一考ください。

12マルキカタス白大島 正倉院の輝き(恵大島織物製)、細い糸でしか表現できない柄もある。

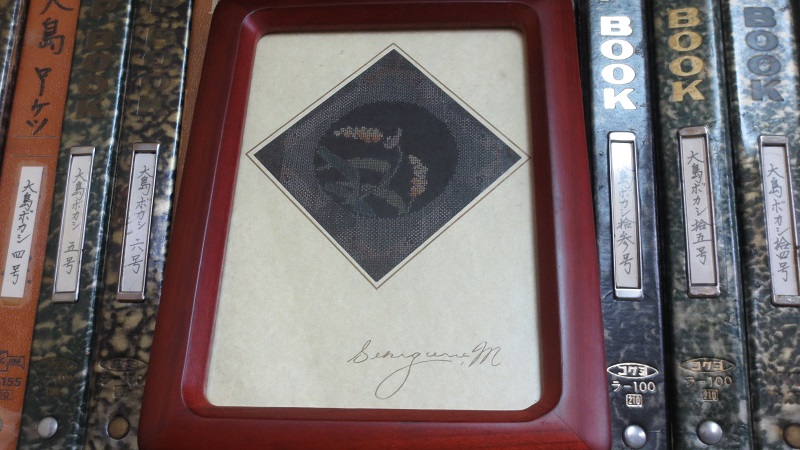

12マルキ開発を記念して贈られた恵積五郎銘の見本。