男性の着物は同じような色柄が多く、その質感で大きな差がつきま…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2018.12.21

- 結城紬に草木染がない理由

伝統織物の王様である結城紬、糸は一本一本手紬された無撚糸を使い、腰機(地機)で丹念に織り込むことで最高級の風合いに仕上がっています。しかし「染」に焦点を当てると、なかなかこだわりの商品がないことに気づきます。

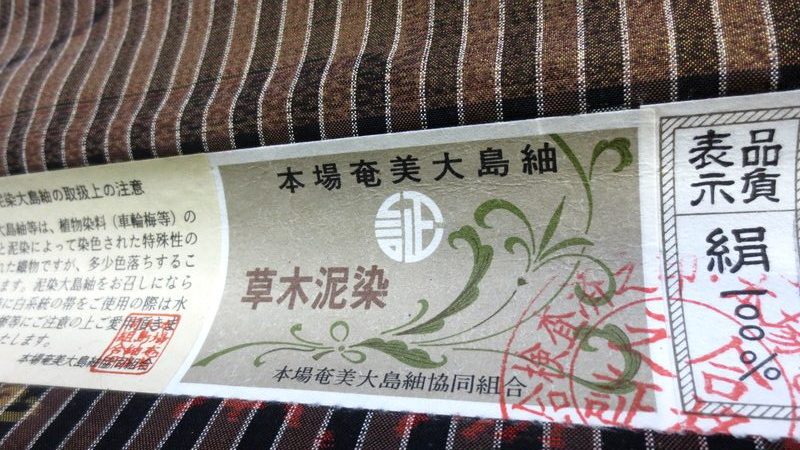

例えば大島紬、その特徴である泥染は勿論、草木染のバリエーションも豊富です。藍染をはじめ、ウコン染、イモ染、果ては屋久杉染などとユニークな商品も展開されています。他産地でも草木染にこだわった商品展開がされていますし、100%草木染にこだわる染織作家の方も多くいらっしゃいます。定められた手法の草木染でなければ伝統的工芸品の条件から外れる織物もあるほどです。

草木染であることを印した大島紬の証紙、付加価値となっているかは消費者の考え方次第。

一方の結城紬、超高級品であれば、さぞ染にもこだわっていてるのだろうと思われがちです。しかしそのすべてが化学染料による染色といっても差支えないくらいで、草木染されたものは本当にごく一部の特殊品扱いです。

原則化学染料で染め上げられる結城の手紬糸。

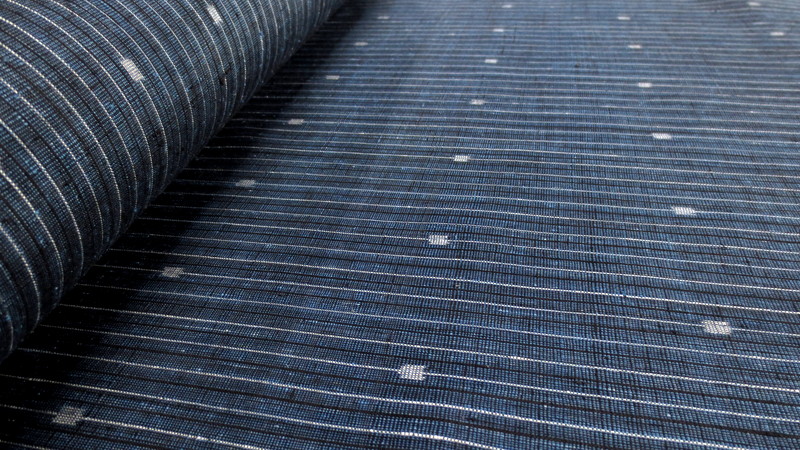

結城紬が草木染をしない理由、それは草木染の生地が容易にヤケて(退色)しまうからです。「草木染なのだからそんなこと自然な現象でしょう」と考えるのは当然なのですが、商品としてストックしておくとなると話は別です。草木染の種類によりますが、ごく短時間の日光を浴びるだけで退色してしまうものもあれば、陳列してあるお店の室内照明だけでヤケテしまうものもあります。特に藍の場合は空気媒染と呼ばれるくらいに時間とともに色が変化するほどです。

退色した藍染の結城紬(仕立てて長年着用の縮織)、上と下で色味が異なる。

製造されたから消費者にすぐ渡ればよいのですが、高額品であるがゆえに在庫の回転も遅く、場合によっては10年以上の月日が経つこともあります。そうなるといくら丁寧に扱われたとしても「ヤケ」は避けられません。それを「自然のもの」「味」として受け取ってくれる消費者がどれだけいることでしょうか。キズものとして販売してしまえばたちまち赤字に陥ってしまいます。結城紬は超高級品であるが故、多大なリスクを含んだ草木染は行われなくなったのでした。

結城紬の染屋は紺屋(こうや)と呼ばれ完全な分業制である。

それでも草木染にこだわりたいという方に

19世紀末までは化学染料などは存在せず、近くの野山で採取された身近な植物染料が使われていました。数千年にわたる人類の染織文化の中で化学染料が使われるようになったのはここ100年のことです。低コストかつ、各種堅牢度に勝る化学染料によって天然染料は使われることはなくなりましたが、それでも草木染の良さを求めるニーズは必ずあります。

自然へのリスペクト、安全性、深み(雑味)、産地の文化的背景・・・ 身にまとう貴い手仕事の織物には是非こだわりたい。結城紬はそういったニーズに答えられる現状にありませんが、別誂えを行うことで対応が可能です。全国の産地にネットワークを持つ廣田紬では結城紬の手紬糸を好きな染料で染めあげることも可能です。

結城紬に使われるの手紬糸、枷の状態で染める。

正藍の瓶、藍の花と呼ばれる泡。管理は大変だが、藍の「味」を求めて各地でこだわりの藍染めがされている。

藍染の結城紬。着るほどに退色して「味」がでるのが一番の醍醐味。

昔は当たり前であった自然染料による染め、現在ではそのノスタルジーが付加価値にまでなる時代になってしまいました。自然染料による染は生地がヤケるリスクとは隣り合わせですが、それを醍醐味と理解していただける方に、別誂えという方法があります。幸い結城紬はシンプルな柄ならば一反から作ることが可能です。染にもこだわった最高の結城紬の別誂え、是非一度お問い合わせください。