紅花紬といえば山形県の県花である紅花を染料に使い織り上げられ…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2020.09.17

- 木綿のような風合いの絹紡糸の織物

紬には様々な種類がありますが、中にはクズ繭の組織を機械で裁断して紡績する絹紡紬糸(シルクノイルヤーン)で織り上げたものがあります。

ケンボウチュウシと読むこの糸は、絹糸を作る際の副産物を利用して作られています。絹紡紬糸はシルクの中ではリーズナブルな糸で、実際に作られる着物も廉価品のエントリークラスになります。

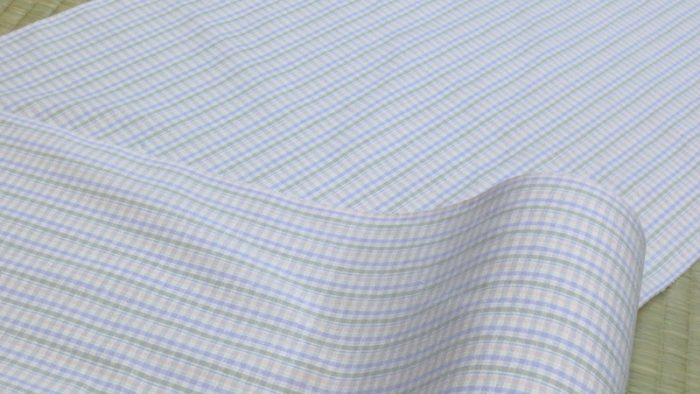

こちらは米沢で作られた絹紡紬糸の織物、

生地表面に独自の節(ネップ)がみられるのがわかります。節糸というよりかは毛玉?というレベルで、いわゆる紬織物とは違うことがわかります。表面が毛羽立っているのは糸そのものが毛羽立っているからです。

絹紡紬糸は絹の繊維を裁断した短繊維の集合体、糸の状態ですでに毛羽立っています。

反物の織り端にあるマーキングラインから糸を一本引き抜いてみます。

通常の絹糸と比較してみるとその違いがわかります。

上が通常の絹糸、下が絹紡紬糸。

重さはほとんど変わらないものですが、絹紡紬糸はボリュームが倍近くあります。短繊維の寄り集まりである絹紡紬糸は空気の含有率が大きく、軽量で保温、吸湿性に優れています。

絹糸を強い力で引っ張ると「プチっ」という音を立てて切れますが、絹紡紬糸は「ボソッ」と引き抜けるように分離します。この辺りは真綿の繊維をを束ねた結城の手紬糸に似た感覚があります。

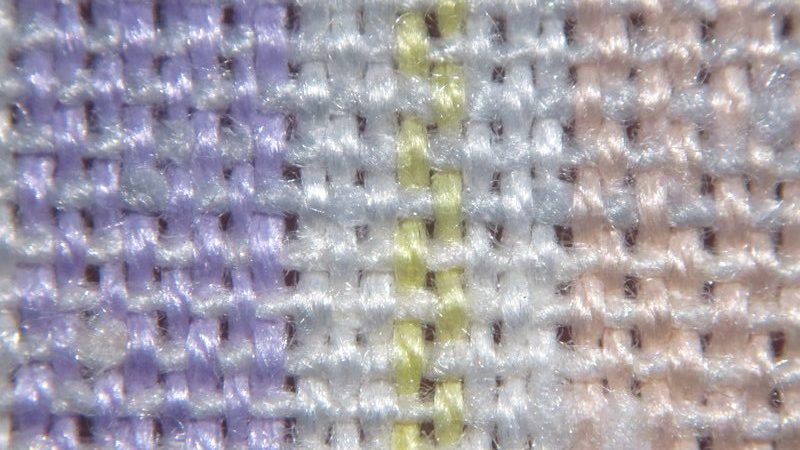

組織を拡大してみます。

こちらの商品は経糸は絹糸の双糸、緯糸に絹紡紬糸が使われています。緯糸の強度が劣るため、経方向に力を加えれば緯糸が切れて簡単に生地を裂くことができます。一方、緯方向には普通の人の手ではどれだけ力を加えても裂くことができません。

緯糸の絹紡紬糸の強度が弱いので縦方向に裂けやすい生地になっている。

絹紡紬糸は短繊維を集めて繊維にしているため、弱い力で解けてしまうのです。ただ、一度組織になってしまえばそれなりに力を加えないと破れるということはありません。服地としての強度は十分確保されています。

実際の生地の風合いは絹のイメージとは異なり、木綿に限りなく近い肌触りです。

絹紡糸はシルクにしては光沢がなく、控えめな生地に仕上がる。

フワッとした暖かい風合いは裏地を付けるのはナンセンス、単衣で使うのが正解です。実は絹紡紬糸で作られた絹製品は保温性、吸湿性にも富むことから肌着にも使われています。

同産地で作られる置賜紬の数分の一というリーズナブルな価格ですので、まさに普段着としてお使いいただけます。

絹紡紬糸の織物は短繊維という構造上どうしても引っ張り強度が弱く、磨耗もしやすい難点があります。しかし木綿のような風合いは他のシルクではなし得ないものですし、安かろう悪かろうではなく、その風合いを愛でていただければと思います。

様々な絹紡糸、紛れもないシルクである。