抜けるような透け感が美しい明石縮、絹の光沢感も相まって高級感…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2019.09.05

- 仕立て屋泣かせの小千谷紬つなぎ柄

伝統的工芸品としての小千谷紬は緯絣で絣模様を出すことに特徴があります。一大産地である小千谷産地においては様々な商品が作られ、その柄のストックは膨大な数に上ります。それらの柄を複数組み合わせることで大胆な繋ぎ柄が作られています。

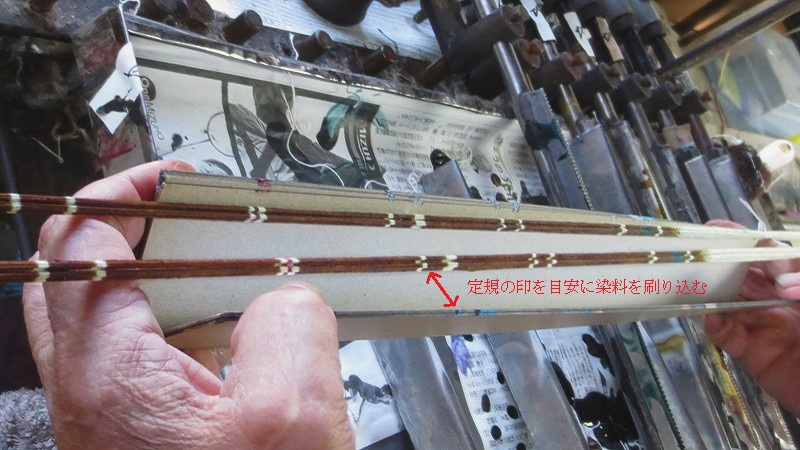

摺りこみ緯糸の絣を作る際は、木羽定規(こばじょうぎ)と呼ばれる細い板の側面に付けられた基準をもとに糸に墨印をつけます。印のところにヘラ等で染料を摺りつけることで、定規に書かれた柄が緯糸に転写されるというわけです。

例えばABCという文字を絣柄で表したい場合、板の側面にABCという絵を描きます。細く裁断された板をバラすと、一枚の板(木羽定規)の側面には緯絣糸の基準となる印が残ります。緯糸を束ねたものをこの定規の目印に沿って絣づけをしていきます。柄が転写された緯絣糸を順番に打ち込むことで木羽定規の模様が織りあがるのです。

捺染の作業現場、この場合は装置から噴き出る染料を摺り込む。

通常は同じ柄の繰り返しになりますので、必要な分だけ緯絣糸をまとめて摺りこんでしまいます。ひと柄のピッチが細かければ摺りこむ種類は少なく済みますが、ピッチが広ければ摺り込む種類が増えて木羽定規の枚数も増えることになります。輪部をできるだけ丸く、ジャギー(ギザギザ)を減らすためには隣接する緯糸を一本一本別の絣糸にする必要があり、そうなれば定規の枚数も増えます。

反物の側面、赤や緑の印は緯絣糸を作った際の折り返しマーキング。

そして他の織物もそうですが、コストダウンのために複数ロットをまとめて作ることになります。たくさん作られた絣糸はちょうど一反分というわけにはいかず、半端な残糸が発生します。残糸では中途半端な模様にしかなりませんが、それらを繋ぎ合せることで斬新な続き柄になります。

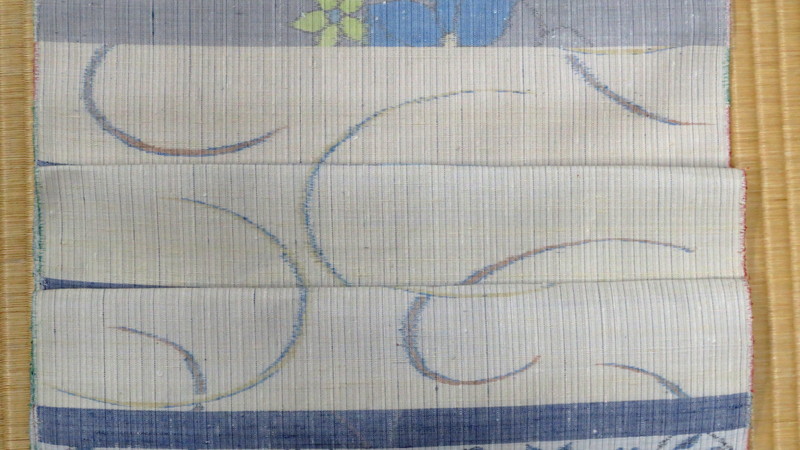

半端な柄を繋ぎ合せたアイデア商品。柄の配置次第では大胆な絵羽も作ることができる。

柄数が多ければ多いほど段取りの手間はかかります。

例えばこちらの小千谷紬、10種類の柄で構成されています。基本的には柄の繰り返しとなっているので、同じ柄の間に何個別の柄があるかを数えることで柄数を読むことができます。

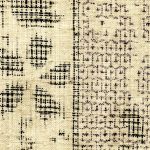

わかりやすい柄を3種類ほどつなぎ合わせてみました。元の柄が繋がっていたことがわかります。

別々の柄を繋げるとなるとチグハグ感があると思われがちですが、実際に着付けてみると不自然さがなくキッチリとまとまります。この商品は10パターン程度の柄を組み合わせたものですが、商品によっては柄数は数十パターンにもおよぶこともあります。

数十柄におよぶ繋ぎ柄、仕立屋さん泣かせの商品。

当初は残糸を有効利用したアイデア商品でしたが、デザインの斬新さがウケてもはや定番商品化しています。もはや残糸の有効利用ではなく、繋ぎ柄になるようにあえて絣糸を作るほどになりました。残糸で織られていたときは唯一無二感、企画商品となると急に商売っ気がにじみ出て「ありがたみ」が欠けてしまうものです。

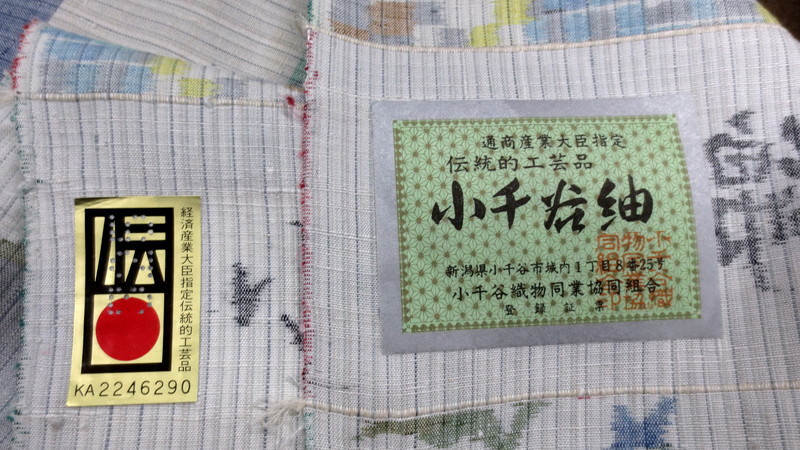

小千谷紬は国の伝統的工芸品に指定されている。

これらは緯絣糸のみで柄作りする小千谷紬だからこそ、ランダムに緯糸を打っていけば成り立ちます。もし経緯絣で柄が構成されていた場合は、経絣糸がすべての緯絣糸に対応していないため、中途半端に経絣模様が残ってしまいます。理屈的に大島紬などではなし得ないはずですが、実際には繋ぎ柄の商品が存在します。

様々な柄が続くカタス9マルキの大島紬、大作である。

こちらはなんと異なる100柄がつながった大島紬、わざわざ緯絣糸に合わせて経絣も作ったのでしょうか、経と緯の絣がばっちり合っています。実際にはそのような手間のかかる経絣糸を作れるはずはなく、余分な部分絣は黒く塗りつぶす加工がされています。絣を作る手間に比べれば楽ですが、根気よく一つ一つつぶしていくのは大変なことです。

緯絣の月見ウサギ。その気になれば干支繋ぎ等の柄も作ることができる。

様々な柄の組み合わせで作られる小千谷紬の繋ぎ絣、長い歴史の中で作られてきた逸品のリレーとも言える商品です。各織元にはきもの全盛期に作られた木羽定規が大量に保管されていて、単体では使うことがない柄もあることでしょう。そのままでは定規の山に埋もれたままですが、繋ぎ柄となることで大胆にリバイバルされて日の目を見ることになります。

繋ぎ柄の小千谷紬を目にする機会があれば是非その柄の一つ一つに思いを馳せてみてください。もしかしたら貴方の着物の柄の一部が入り込んでいるかもしれません。