宮古上布は数ある伝統工芸織物の中でもトップクラスの高額品です…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2019.04.20

- 手績み糸の風合いが伝わる宮古苧麻織

宮古上布といえば越後上布ともに最高級の麻織物として知られています。しかし、その高級車が買えてしまうほどの価格はとても普通の人が求められるものではありません。高価格なのは素材である苧麻糸が人の手で績み作られているからです。コストの大半占める糸代、これを緯糸だけに限定することで大幅なコストダウンを実現したのが宮古苧麻織です。

苧麻(からむし)の繊維、更に爪で裂いて撚り繋ぐ。

手績みの苧麻糸は苧麻(カラムシ)の繊維を爪で細かく引き裂いて撚りつないだものです。昔はどんな麻糸も人の手仕事で作られていましたが、現在では紡績技術の発達により、安価で大量に均質の麻糸を作ることが可能になりました。機械紡績では麻を刈り取って原料を機械の中に入れると、自動化された工程の中で任意の太さ、質感の糸を作ることができます。

紡績機械によって作られた苧麻糸を一般的にはラミーと呼称しています。

漂白された後の手績みの苧麻糸。人の手で気の遠くなる時間をかけて作られる。

苧麻の英字表記(Ramie)自体がラミーですので、ラミーの紡績糸と称してもよいのですが、手績み糸は「手績みの苧麻糸」、紡績糸は「 ラミー or 麻 」という形で記載されることが多いようです。要は「手績み」とわざわざ記載されていない限り、紡績糸と捉えてもらってよいということです。

着物一反分の手績みの苧麻糸を作るには1年の歳月(実際は複数人で績む)を要します。1年分の人件費がOnされた宮古上布はゆうに自動車が買えてしまうくらいの価格になってしまいます。そのような世間離れした織物ばかりが売れるはずもなく、それだけでは織物産業としては成り立ちません。

そこで材料のコストダウンを図ったさまざまな種類の織物が作られています。

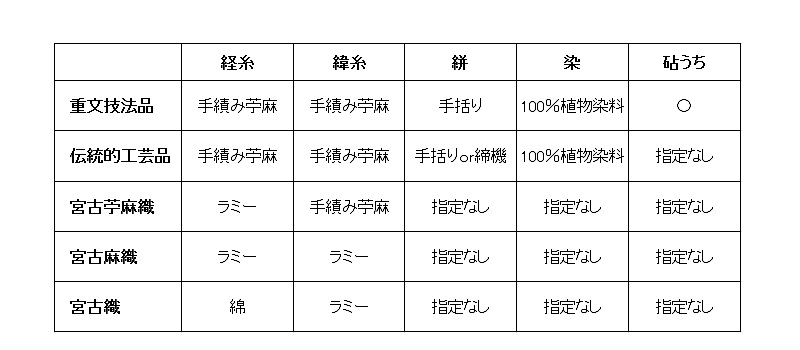

わかりやすいように材料や技法の種類別に宮古島で作られている織物を一覧表にしてみました。

様々な種類の麻織物が作られている。他に個人で作成されているものも多く、見極めには知識が必要。

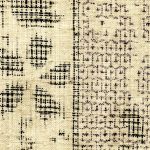

宮古上布だけでも重要無形文化財の指定技法品と伝統的工芸品では詳細が異なることがわかります。私たちがまず思い浮かべる宮古上布、藍に細かな絣が配置されたものは、大島紬のように絣が締機で作られているので、重要無形文化財技法ではないのです。宮古上布はそのあたりの混同を避けるために一切「重要無形文化財」の文言が記載されていません。

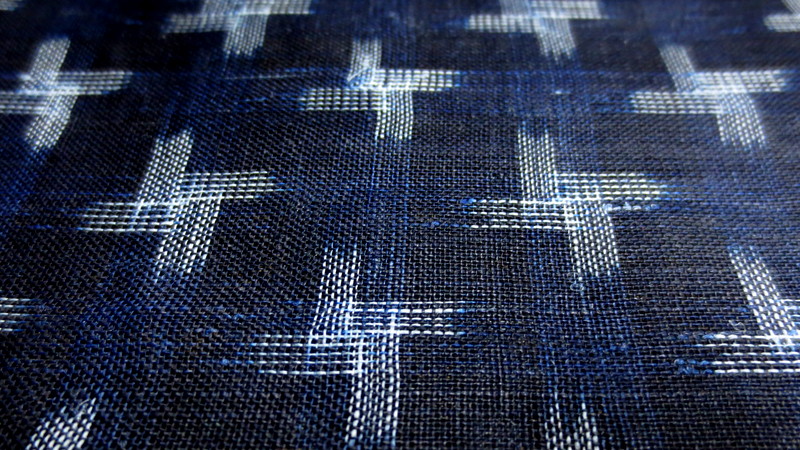

亀甲絣の宮古上布、伝統的工芸品ではあるが、重文技法で作られたものではない。

大柄な絣の宮古上布、括りによる防染で作られているのが重文技法品。

堂々と重要無形文化財と織り込みさえ行われている越後上布に比べると、優良誤認を避けようとする産地の姿勢は好意的です。いずれにせよ経糸、緯糸に手績みの苧麻糸を使った宮古上布は大変貴重な物で、細い糸を使う着尺は年間に数反レベルでしか生産されていません。

コスパに優れた宮古苧麻織

前置きが長くなりましたが冒頭の写真の商品、宮古苧麻織の解説をしていきます。古代越後上布と同じ考え方で、緯糸に手績みの苧麻糸を使っています。古代越後は手績みの苧麻糸の混率が必ずしも100%でないのに対し、宮古苧麻織は100%の使用率になっています。

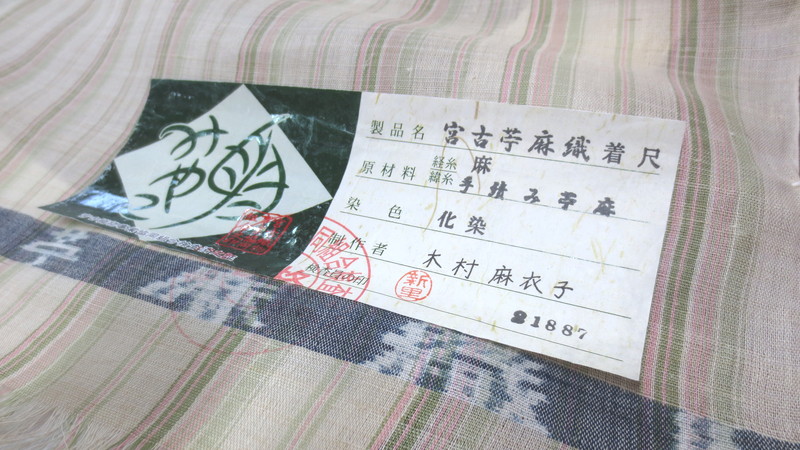

宮古苧麻織の証紙、反物の織り端にも絣で織りこまれている。

証紙を確認してみると、経糸に麻、緯糸に手績み苧麻と記載されているのがわかります。

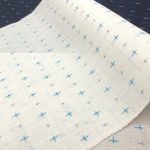

組織を拡大してみまました。

均質な細さの経糸に対して、不揃いな緯糸であることが見て取れます。また経糸が完全に漂白されたものなのに対し、緯糸は少し褐色を帯びているのも特徴です。

緯糸が100%手績みの苧麻ですので、風合いは宮古上布に極めて近いものになります。更に注目すべきはそのコスト、糸の使用料が半分であれば単純に原料コストが半分になると思われるかもしれません。しかし宮古上布の経糸は2本撚りなので実際に経糸は緯糸以上にコストがかかっています。そして丈夫な紡績糸は機(高機は強いテンションが経糸にかかる)にかけた時に切れることが少なく、撚り繋ぐ手間も減ります。

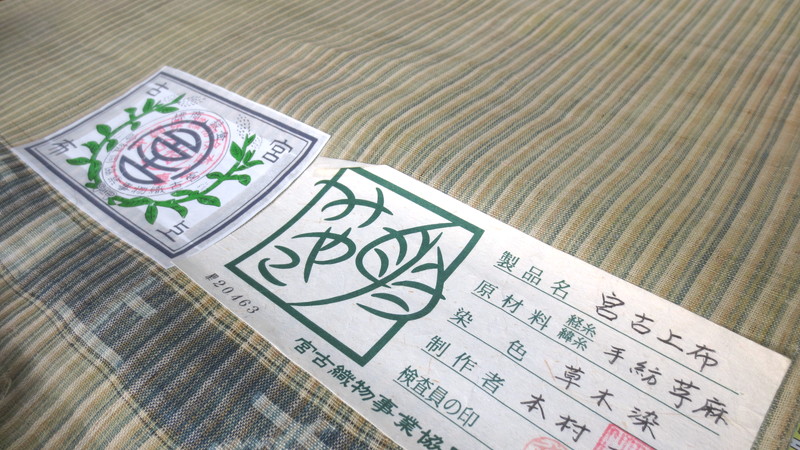

縞の宮古上布、経緯100%手績みの糸。絣が使われていないため伝統証紙は付与されない。

更に宮古上布は植物染料100%で染めなければいけないのに対し、宮古苧麻織はその縛りがありません。各種堅牢度に勝る化学染料で任意の色に染め上げることも可能です。

これらの工程を省いた宮古苧麻織は宮古上布に極めて近い風合いを持ちながら大幅なコストダウンに成功しています。被服に自動車が買えるほどの予算をつぎ込むのは考え物だけど、せっかくだから手績みの糸を使った風合いにはこだわりたい。そういったニーズをかなえてくれるのが宮古苧麻織なのです。

この商品は砧うちがされているのか、表面に光沢が帯びる。

昔はどんな麻糸も手仕事で作られていたのですが、QCDすべての点で劣る手績み糸は作られなくなってしまいました。しかし太細が不規則にまじりあう味わいのある糸は機械では作り出すことはできません。機械紡績の糸と、手績みの糸、その差は織布にしたときに一目瞭然となって現れます。手仕事の美は、美しさとは均質であることではないと気づかせてくれます。

宮古苧麻織は宮古上布のエントリーモデルの位置づけではありますが、その風合いは堂々たるものです。コスパに優れた宮古苧麻織、ネーミングこそ「上布」が外れていますが、能登上布や古代越後上布を超える素晴らしい織物であることは間違いありません。

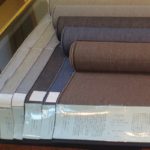

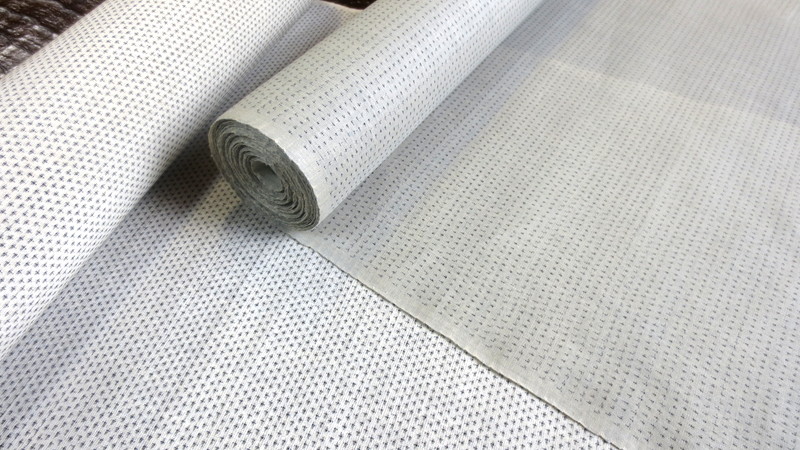

能登上布(上)、どノーマルの越後上布(下) 双方とも紡績糸100%が使われた織物である。