近江ちぢみで有名な滋賀の麻織物、上質な白生地も作られています…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2021.03.08

- シルクのような極細140番手の麻生地

今回は極細140番手の糸を使った極上の麻生地を紹介します。

世の中には様々な高級麻生地がありますが、糸が細くなれば細いほど高額になる傾向があります。呉服の世界では一般的には80〜100番手の糸が麻襦袢や麻着物で使われています。

近江で作られる通気性抜群の5本絽の麻襦袢、80番手の麻糸で作られている。

糸が細くなればなるほど接触冷感(ヒヤッと肌から熱を奪う涼しさ)が増し、さらに肌触りもよくなります。

高級な麻襦袢になるほど細い糸が使われていて、手に触れるとその風合いから高級感が伝わってきます。

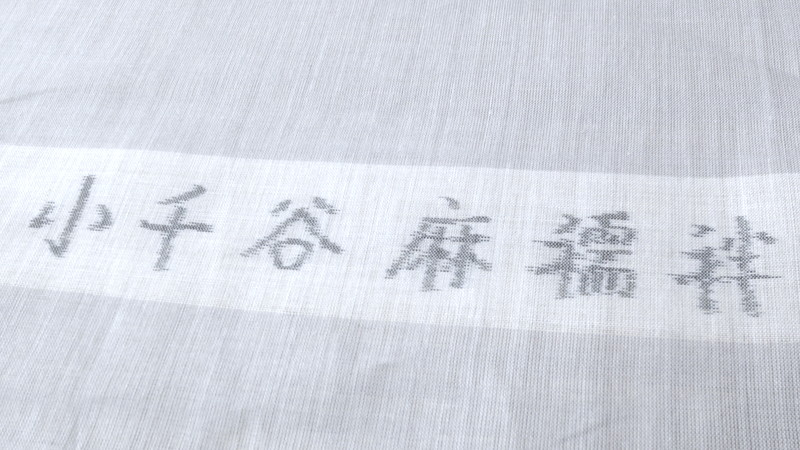

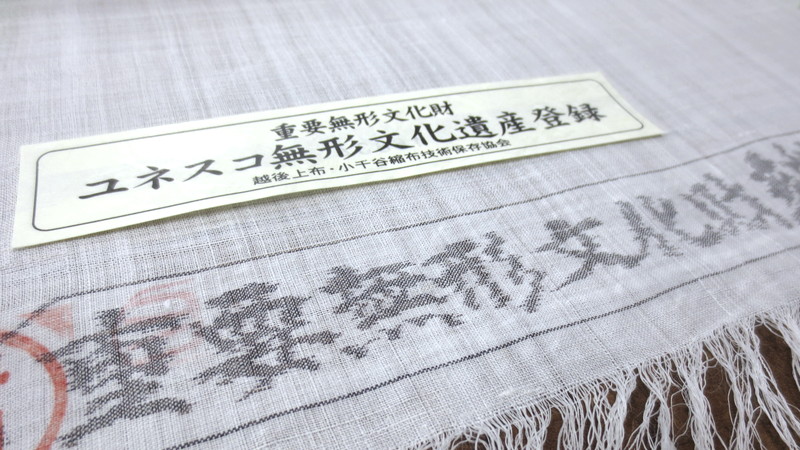

小千谷の麻襦袢生地、140番手の最上級のものは数十万円するほど。

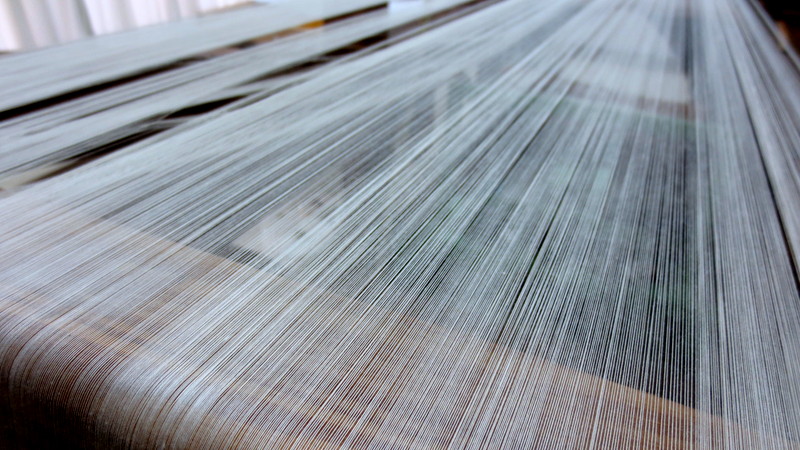

あまりに糸が細くなると糸の強度が不足して経糸が製織のテンションに耐えられなくなってしまいます。重要無形文化財の技法で作られる越後上布には120番手(手績み糸でバラツキがあるため評価はしにくいですが)をゆうに超える細さの糸が使われていますが、通常の高機では経糸の張力が強すぎて切れてしまいます。

ピンピンに張られた紡績糸の経糸。

そこで重要無形文化財の越後上布は張力の弛緩調整が可能な地機を使い、丁寧に慎重に織られています。

麻は水分を含むと強くなる性質がありますので、湿度を高くコントロールしながら織るのですが、それでもプチプチと織っている最中に切れてしまいます。その度に繋ぎ直す作業が発生、その度に織るリズムが変わってしまい、織りムラの発生につながりかねません。

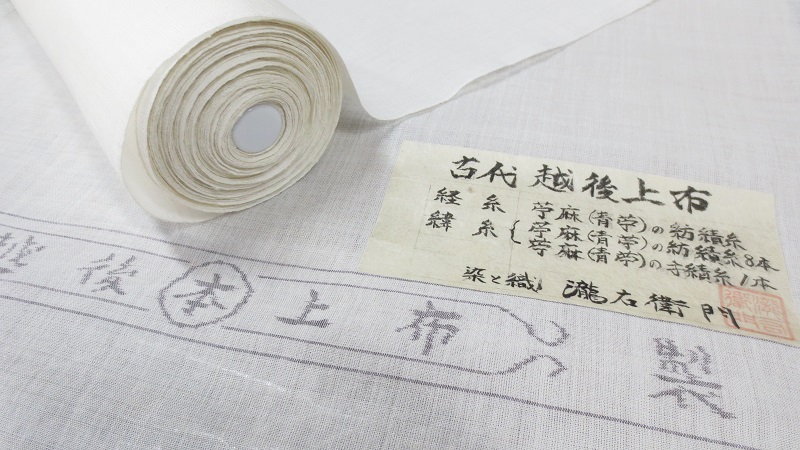

古代越後上布の白生地、細い糸を選別して作られている。

重文技法で作られた越後上布の白生地、最高に贅沢な襦袢となる。

話が逸れますが、麻糸の細さを定量化した麻番手は糸の重さの単位です。一般的によく知られるデニール換算(その糸の9000mあたりをg換算した重さ)ですと以下の通りになります。

80番手 187デニール(9000mで187gの糸)

100番手 150デニール

120番手 125デニール

140番手 106デニール

つまり140番手の糸は80番手の糸と比べて約75%も軽い糸になります。実際に布にした場合は織り密度の関係がありますので単純に比較はできないのですが、確実に軽く涼しい生地となるわけです。

前置きが長くなりましたが、140番手の糸を使った麻生地を紹介していきます。

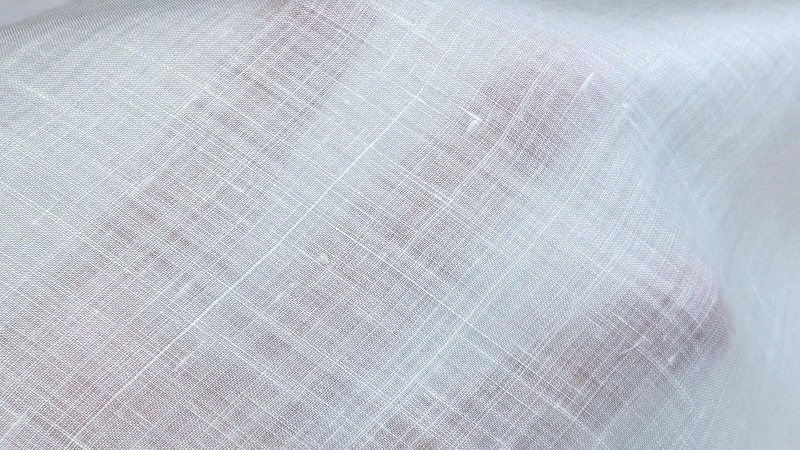

布としての強度を維持するために生地自体は高密度に織られていますが、生地厚が薄く透け感があります。

生地の裏に手をかざしてみるとうっすらと透ける。

使われている糸はラミーの紡績糸ではありますが、太細が演出されていて手績み糸と見間違うような生地感です。さらに表面がシルクのような光沢があり美しい光を放ちます。

所々に節糸があり、味のある生地に仕上がっている。

表面処理に毛羽立ちを無くし豊かな光沢を放つシルケット加工がされていますので、麻生地特有のゴワゴワ感、硬質感は皆無です。

シルクの輝きのようなシルケット加工がされた生地。

一見して麻とは思えないとても美しい生地、風合いも麻の硬質感はなく上等な布(上布)であることがすぐに伝わってきます。

この140番手の麻生地、先述の越後上布のように慎重に作られているとすれば大変な高額品となってしまい、一般の人に手の届かない代物になってしまいます。

しかし現代の科学技術を使うことでコストダウンを実現しているのです。

普通幅(110㎝)の生地、服地として幅広く使えるスタンダードな幅。

実はこの生地、和装用の小幅ではなく洋服生地向けの普通幅(110cm)で作られていて、元は高級シャツ向けの生地です。自動織機で高速で織り上げるため和装用途の小幅の生地はコスト競争力が段違いです。

140番手という細い麻糸を使うことができる理由は水溶性ビニロンを混紡した特殊糸を使っているからです。機械製織に耐えられるだけの糸を使い、織りあがったあとで特殊な処理をすると、ビニロンが加水分解され細い麻糸だけが残ります。

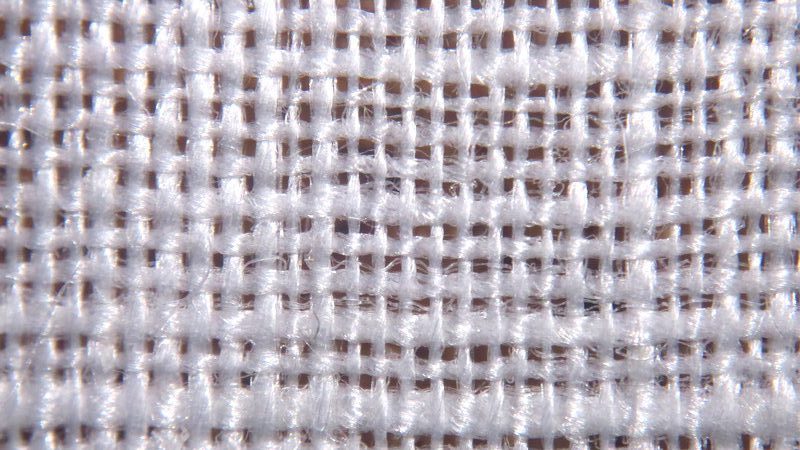

経糸が特に細い糸使いなのがわかる。

生地の組織を拡大してみますと、細さの異なる糸を織り交ぜることで味のある生地に仕上がっています。そしてネップ(節)のある糸も含まれていますのでさらに味わい深い生地となります。

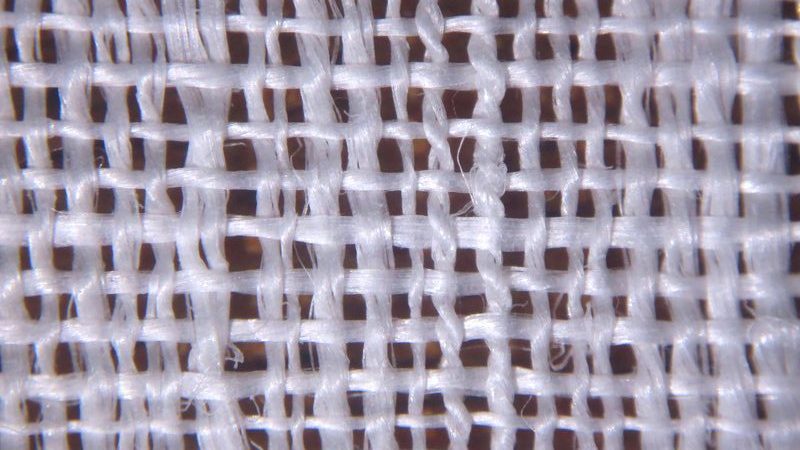

参考までに同一縮尺の越後上布(重文技法)の組織拡大。

画期的な技術を使うことでコストを抑えた細番手の麻生地、本来のシャツ生地としてお使いいただくことはもちろん、和装用途でしたら襦袢や居敷当てとしてお使いいただくこともできます。

昨年より10㎝単位での生地の切り売り販売を開始、マスク用生地として一般の方からも大変好評でした。

越後上布にも劣らない最高の麻生地をぜひお試しください。

※業者様は卸売対応いたしますので別途お問い合わせください。