本場黄八丈(以下黄八丈)は数ある伝統工芸織物の中でもトップク…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2018.05.30

- 紬(野良着)ではない黄八丈 ~商品紹介編~

最高級の絹織物である本場黄八丈、もとは将軍家の御用布であったことから他の産地紬とは成り立ちから異なるものです。そして一口に黄八丈といっても黄色以外の鳶八丈、黒八丈があります。今回は実際に商品を見ながら一つ一つ解説していきます。

黄八丈というとその名の通り、黄色をアクセントとした縞格子の織物を想像されるかと思います。江戸時代の町娘のイメージが強いのでしょうが、その他にも茶色(鳶色)、黒色が使われます。

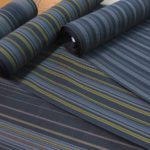

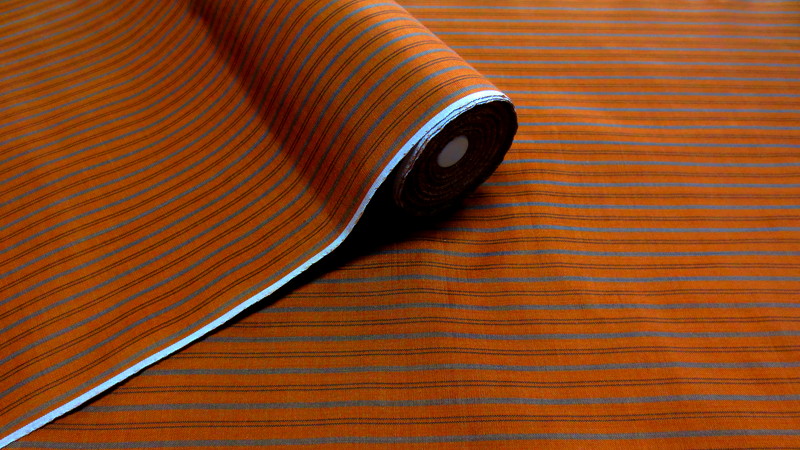

冒頭写真の商品は黄色、茶色、黒色がすべて組合せて使われています。3種類の色糸を使ったシンプルな縞のデザインですが、他にも数百種類に及ぶ縞格子のパターンがあります。

美しく染め上った糸、黄八丈の色はすべて3色の濃淡で表現される。

本場黄八丈に使われる色は黄、茶、黒のたった3色に限定されます。しかし色の濃淡、複雑な織り技法から黄八丈は無限ともいえる表現をすることができます。染色材料は全て島の自然から採取されるもので、以下色別に紹介していきます。

黄八丈

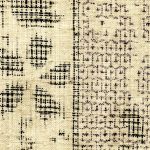

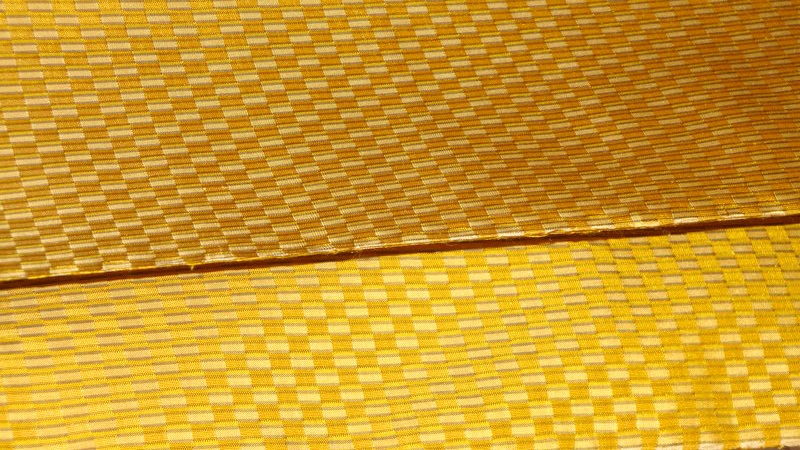

黄八丈変わり市松織、綾織は光の反射角度の差で豊かな表情を生みだす。

まさに名前のとおり、黄色を主体とした黄八丈です。黄金色といってもよい鮮やかな黄色はコブナグサからとれるものです。葉の形状が鮒(コブナ)に似たイネ科のどこにでも生えている身近な植物です。雑草扱いされるコブナグサですが、これを煎じた液から黄色染料をとることができます。糸に染料をしみこませる作業(フシヅケ)だけではハッとするような黄色は得られません。さらに木の灰汁に漬け込むこと(アクヅケ)で媒染され、絹の光沢とあいまって上品な黄色を放つようになるのです。

一度は道端で見たことがあるコブナグサ。穂が出始めの頃に収穫、乾燥させて煎じる。

染工房の専用の倉庫で寝かせられるコブナグサ。

フシヅケと天日乾燥を繰り返した糸の色は簡単に色褪せることはありません。雑草として世界中に分布するコブナグサですが、その生命力の強さが染汁に反映されているかのようです。

鳶(茶)八丈

鳶色とも樺色とも言われる赤みを帯びた明るい茶色はタブノキの皮から染料を得ます。八丈島でマダミとも呼ばれるタブノキはクスノキ科の仲間で高さ20mにも達する常緑高木です。巨木となることも多く神社の御神木として身近に親しまれています。黄緑色の小さいな花を咲かせ、一度は必ず目にしているはずの木です。

タブノキは公園などにも植えられており、非常に身近な樹木。

樹皮はタンニンを豊富に含み、剥いで煎じることで染料を得ることができます。単に煎じるだけではなく、樹皮を乾燥させて焼いた灰(焼灰)を混ぜることがポイントです。糸を染め、天日で干すフシヅケを何度も繰り返し、色を定着させます。そしてコブナグサと同様に灰汁に漬けるアクヅケをおこないます。更にこのフシヅケとアクヅケを繰り返しすと、ワインレッドのような染糸に仕上がるのです。

黒八丈

黒い本場黄八丈、墨色ともいえる黒色染料はスダジイの木の皮から得られます。スダジイはブナ科の椎の木のことで、もっと身近な言い方だとドングリの木のことです。タブノキと同様に潮気に強い樹木で八丈島の険しい海岸沿いの森にもたくさん茂っています。

スダジイの皮を剥いで束ねて乾燥させておきます。それらを煮詰め煎じた汁でフシヅケします。毎回新しい煮汁で漬けるためとても手間のかかる作業です。焼き灰を入れないことがポイントで、他の染色方法とは異なります。

樹皮は十分に乾燥させたものを使う。

媒染作業は島の泥を使った泥水を使います。泥の中に含まれる鉄分が,絹繊維と植物染料の結合をさらに強くするのです。黄色(コブナグサ)と茶色(タブノキ)はアクヅケでしたが、黒色は沼ヅケと呼ばれています。大島紬や久米島紬などでも使われる手法ですが、八丈島の泥からも独特の黒味を得ることができます。

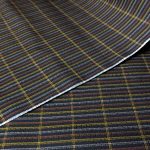

綾織で織られた黒八丈はとても上品な光沢を放ちます。希少な黒八丈はなかなか手に入らないため、織物通の間では垂涎の的の一つとなっています。

三色すべて使われた商品、染めない個所は白糸のままなので正確には4色である。

商品を見ながら本場黄八丈の3種類の色(黄色、茶色、黒色)について解説しました。100%植物染料で染められる黄八丈はほのかに自然の香りがします。染色材料は八丈島で採れる植物を使いますが、そのすべてが日本人にとって身近な草木であることに驚かされます。本土から流れ着いた流人が故郷で慣れ親しんだ同じ材料を使い、染色技術を伝えたのかもしれません。

独自の染織文化を後世に

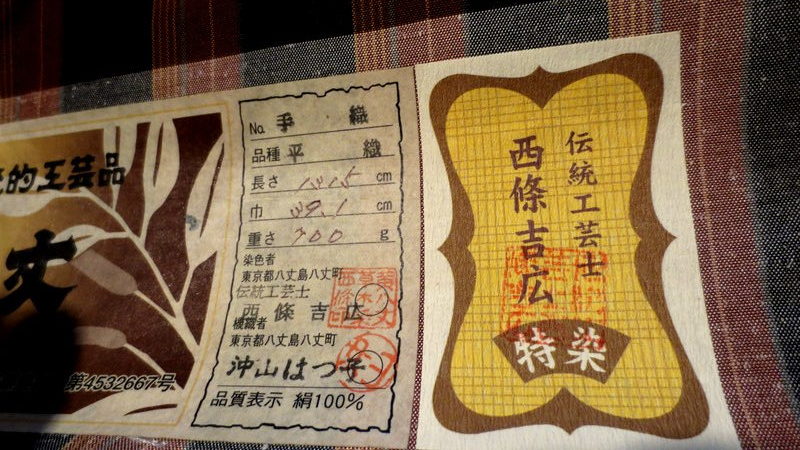

本場黄八丈に張られている証紙、染色者と機織者の名前が記載されている。

黄八丈の工程においては古くから染と織は分業化されていましたが、染元は減り続けて西條吉広さんの工房一軒のみになってしまいました。

山に入り樹皮を剥ぐ作業はまさに林業、体力が必要なことから女性や高齢者には不向きです。何度もフシヅケ、アクヅケを繰り返す染色作業はとても地道な作業であることから大変な根気が必要です。半端な志で取り組むのが難しいことから後継者難となっています。

軽トラに積まれた切り出した後の材木、染色業は林業でもある。

いくらどこにでもある植物染料だからといって染工程を島外へ外注化するという未来を消費者は望んでいないはずです。一軒に頼り続けるのはコスト、多様性の観点からリスクは好ましくありません。

染工程も数値化が困難な暗黙知の集合体です。技術が失われ、昔は品質が良かったなどと言われないよう組合をあげて染色工程のボトルネック化を防ぐ対応を考えて欲しいものです。流通の立場からとやかく言うのはおこがましいかと思いますが、他の織物産地とは違う独自の染織文化が後世に伝わり続けることを願ってやみません。