織の名手として名高い菊池洋守氏が作る「八丈織」の紹介です。 …

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2019.04.25

- 粋に輝く濃色の黄八丈帯

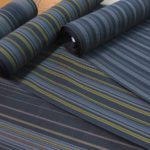

黄八丈といえば黄色格子の着物のイメージがどうしてもありますが、現在では帯も盛んに作られています。

最新の統計によると年間製造(組合検査ベース)着尺291反に対して、帯(角帯、半巾帯含)は284反とほぼ同数の量が作られています。着尺と同じように使われる色は黄色、鳶色、黒色の3色、絣を使うことなく無地、縞格子のデザインに加え、様々な綾織で豊かな生地の表情を作り出しています。

黄八丈のアイコンはなんといっても黄色ですが、現代において黄色という際どい色は積極的に好んで用いられることは少なくなっています。着尺の人気色は黒、鳶色で、帯においても濃い色がトレンドになっています。写真の商品は鳶色と黒色の両方が使われている八寸帯です。

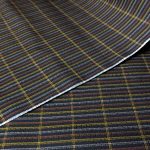

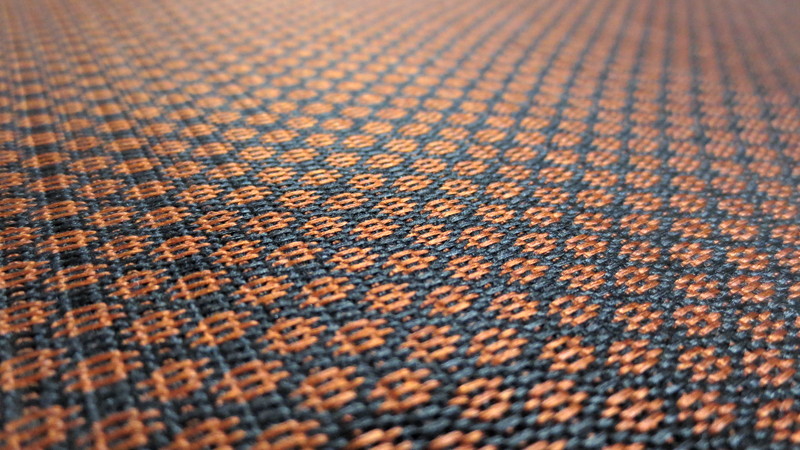

生地を拡大してみると黒地に鳶色のドットが浮き上がる凝った綾織で作られています。遠目に見ると無地感覚ですが、綾織の糸使いは様々な方向に光を反射し高級感を放ちます。着尺には用いられないタイプの織り方で、強いうち込みで高密度に織りこまれているのがわかります。しっかりした地厚の生地は八寸帯として最適な硬質感があります。

表面の拡大、表地と裏地は逆のパターン(鳶地に黒ドット)となる。

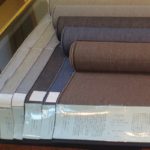

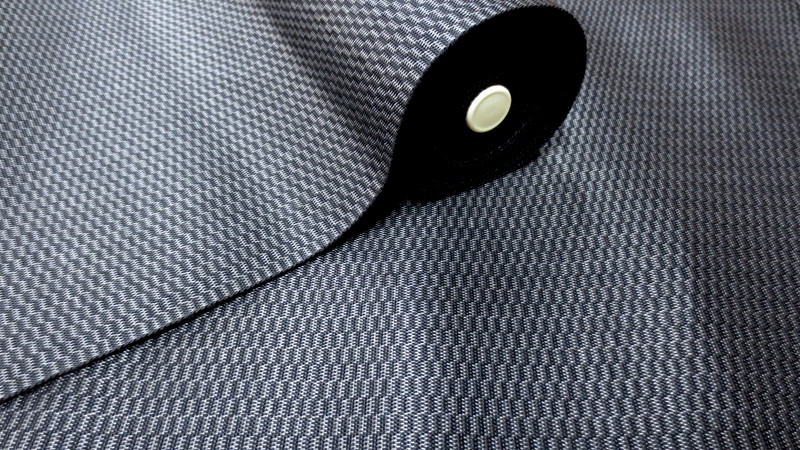

高級な袴のように高密度に織られた黄八丈の八寸帯、重量も相当なもので手に持つとズシっと重さが伝わってきます。

計測すると800g超・・・ 反物カバーや芯木を含んでいるとはいえ、一般的な平織の着尺より重いのにはびっくりです。もっとも西陣織などの金銀糸を使った複雑な組織織の帯からすると軽い部類(さらに帯芯を入れず仕立てる)ですし、しっかりとコシのある生地は締め心地が良いことでしょう。

椎の木からは黒色、とタブの木からは鳶色の染料を得る。

特に黒糸は重く、濃度が増せば増すほど重いものになります。ただでさえ黒は重い色ですので、黒八丈の帯となれば大変な重量感があります。

別の黒八丈の八寸帯、特筆物の重量である。重さは耐久性の証。

濃色の帯ですと淡い着物に合わせるものと思われがちですが、実はオールマイティに使うことができます。地味なようですが綾織の煌めきが只者ではない高級感を漂わせています。

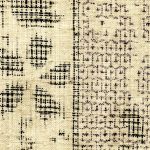

多色Ver、黒の濃淡で灰色を作り4色。

使うことのできる色が限定される中で織模様で高級感を演出した黄八丈の帯、希少さも相まって「粋」という言葉が最高に当てはまる逸品に仕上がっています。数ある伝統工芸織物の中でもトップクラスに位置する黄八丈、一見地味に見える帯においても存在感を発揮しています。