流通している多くの小千谷縮は自動織機による製織のため、無地や…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2018.02.06

- 上品に仕上げられた越後上布の帯

越後上布(重要無形文化財)といえば、そのあまりにも手間がかかる工程故、大変な高額商品です。一般の人にはとても手が届かない憧れの存在ですが、帯であれば少し話は別です。

越後上布の着尺に使われる手績みの苧麻糸、麻の繊維を裂き、一つ一つ繋いで糸にしていく工程は気の遠くなるほどの長い工程です。そして着尺に使えるほどの繊細で柔らかい糸を作るには限られたランクの苧麻の繊維からしか取り出せません。糸づくりだけでも何か月もかかり、さらに数か月かけて地機でコツコツ織り上げる越後上布はまさに人件費のカタマリと言ってよいでしょう。

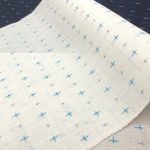

着尺に使われる糸(未漂白)、一日数グラムという遅々としたスピードで糸取りが行われる。

一方、帯に使われる素材には太くハリのあるしっかりした糸が求められます。着尺と比較して帯は長さも短く、幅も狭いうえ、織りこみの密度も低いもの。糸の使用量は着尺の数分の一ですんでしまうのです。

そして製織に際しても糸が着尺と比較して太いためプチプチと切れることはなく、いちいち繋ぐ手間はかなり省かれます。風物詩である雪晒しも行われない(漂白は不要のため)ものが多いです。

だいぶ楽しているものだと思われますが、あくまでも着尺と比較しての話で、紡績ラミー糸を使用する商品とは比較にならないほど手間がかかっています。

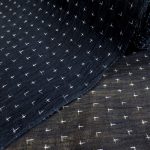

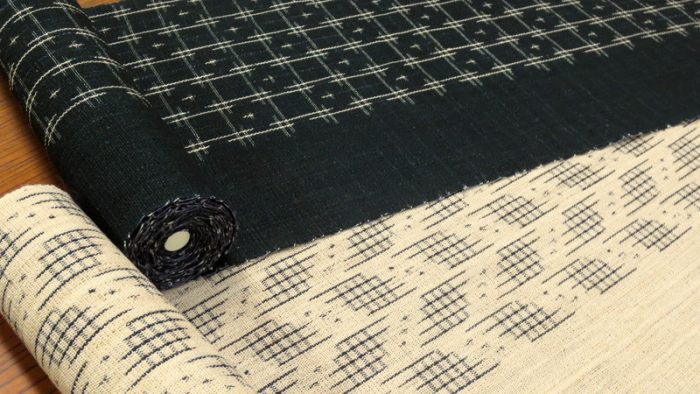

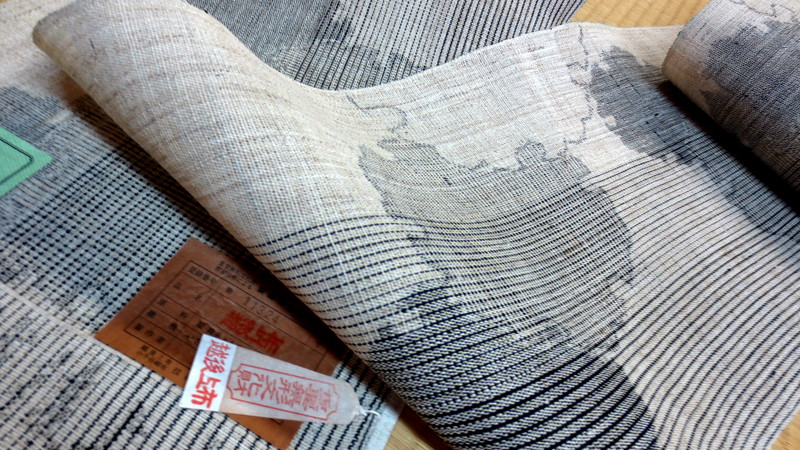

織りあがった商品がこちら。

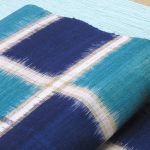

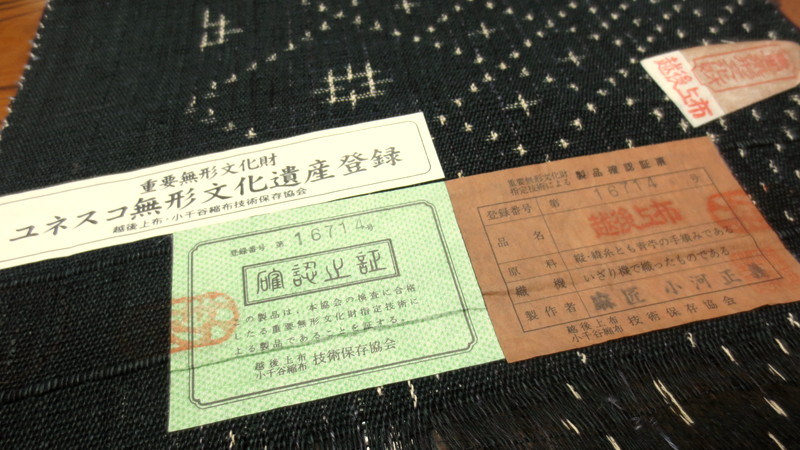

目が粗く、ざっくりとした絣模様であることが分かります。一見しただけでは普遍的な自然布を使った夏帯です。しかし不思議とどこか迫力と気品があるのです。ユネスコ無形文化遺産、重要無形文化財という仰々しくレッテル類のせいでしょうか。

いえ、もしこれらが張られていなくても、しっかり魅力が素材から伝わってくるものです。

よく消費者に誤認されるのですが個別の商品自体が重要無形文化財ということではありません。

素材から放たれるオーラは、人が手仕事で作り上げた自然布であることがハッキリと伝わってきます。そして粗野な感じがせず、上品で洗練されていることがわかります。シンプルな色使い、デザイン性の高いおしゃれな絣柄は見る人に好感を与えてくれます。薄物着尺に越後上布の帯、大変粋な装いであることが容易に想像することができます。

冒頭には価格の話を無粋に持ってきていましたが、「あこがれの越後上布がほしい!」という視点ではなく、「夏物の本当に良い洒落帯」という視点からお求めいただきたい逸品なのです。

証紙がなければ、何の変哲もない麻帯にみえてしまう?一度触れてみてください。

複雑な雪輪模様も。