本日12月26日で廣田紬の年内の営業が終了します。最終日は一…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2022.02.16

- シルク製品が絶滅するかもしれないアニマルライツの台頭

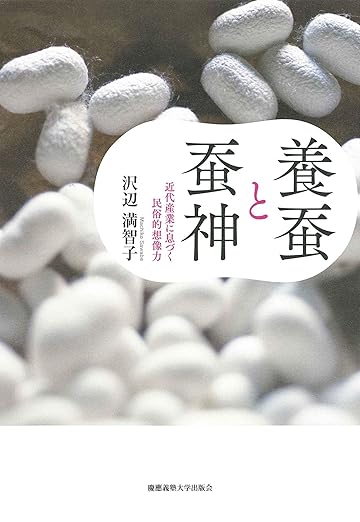

多くがシルク製品である着物、蚕(カイコ)がかわいそうという方がいらっしゃりました。着物を1セット作るのに数千もの蚕が犠牲になっていて、虫の大虐殺ではないかという意見です。

絹糸は蚕が蛹になる際に吐く糸からできています。蛹が入った繭をお湯で煮て柔らかくし、索緒(さくちょ)という工程で糸口を見つけて生糸を撚り合わせて糸にしていきます。煮沸しますので繭の中の蛹は死に、羽化することはありません。

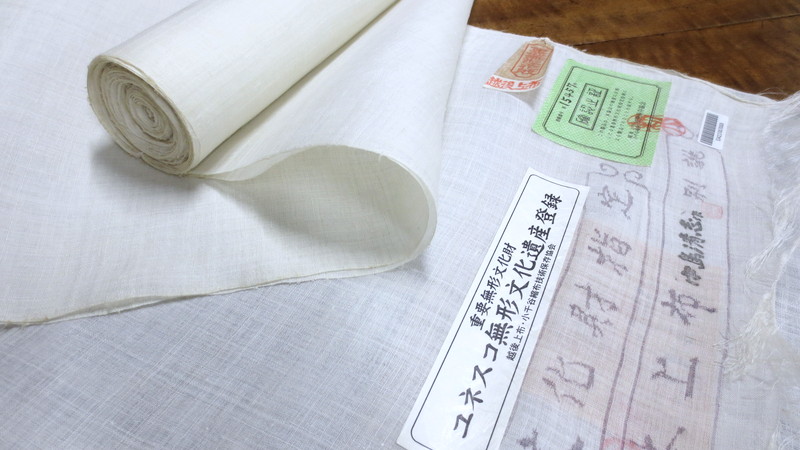

お湯で繭を柔らかくしてから糸を引き出していく。

着物一着を仕立てることのできる反物は、軽いもの(大島紬)では500gですが重いもの(振袖)では1200gにもなります。裏生地や帯、小物などを合わせれば3kgに達することもあり、使われている量には大きな差が生まれます。

単衣着物+洒落帯ですと絹の重量は1kg程度で、繭の使用数としては5000個、一般的な振袖(袷)の場合は1万個になる単純計算です。実際には製造歩留まりがありますので、犠牲になる「お蚕様」はさらに増えるはずです。

世界はアニマルライツを標榜し始めた

令和の現代では人権意識の高まりはもちろん、動物への権利も注目を集めています。長らくペットであった犬猫の権利はもちろんのこと、動物園やサーカスの飼育動物、食用となる牛や豚の殺傷方法、実験動物の取り扱いにまで「苦痛」を与えないようにする取り組みが行われています。

生まれた時から檻の中の彼らの心境はわからないが、サバンナに比べれば残念な環境。

象牙や鼈甲、小動物の毛皮、バックの材料となるトカゲなどの爬虫類もこれまでは希少動物であることを理由に保護されていました。現在では贅沢品を作るのに大量の殺処分が行われていることが忌避され、ラグジュアリーブランドが素材として使用を中止するなどの動きが広がっています。

人類は太古から他の生物の命をいただいてきた。

ヴィーガンの中には「エシカルヴィーガン」と呼ばれる動物性の原料を一切使わないという考え(蜂蜜や動物由来の原料が入った化粧品もアウト、シルク製品などもっての外)の人達がいます。アニマルライツの極論とも言える考えですが、先進諸国の中では少しづつ市民権を得ているのも事実です。

製造工程における倫理観を重視、エシカルであることが購買動機の基準にもなってきた現況を考えると、数十年後にはシルク製品を忌避することが世の中の趨勢となることも考えられます。

本来サステナブルなはずの着物

世界的な流れのSDGs(Sustainable Development Goals)では商品の製造、調達、流通、廃棄に至るまでサステナビリティが求められます。石油を使わないシルク素材の着物、手仕事によって作られる工芸織物は環境負荷の点では文句の付け所がありません。

完成されたシンプルデザインはシーズンを持ち越しても販売が可能。

型落ち品を焼却処理してしまうアパレル製品とは異なり、流通段階での廃棄はありませんし、世代を超えて着続けることのできるデザインの普遍性、仕立て直すことでサイズ調整が可能な柔軟性は最高にサステナブルな商材です。

人類の歴史の中で品種改良されてきた蚕「家蚕」は人が手をかけてあげなければ存続ができない虫ですし、索緒で死に絶えた蛹は飼料などで再利用されています。良質な生糸を取ることができない部分は化粧品などの材料としても使われています。シルクは原料としても廃棄率が少ないサステナビリティに優れた素材と言えるのです。

ムシャムシャと桑を食べる蚕の幼虫、人が世話をしなければ生きられない。

今後深刻化すると考えられている食料問題の解決に昆虫食がクローズアップされていますし、「エシカル」VS「サステナブル」の議論は続きそうです。

虫はアニマルライツの対象外

アニマルライツは動物にも人間のような権利を与えるべきという考え方で、動物福祉(アニマルウェルフェア)からさらに一歩進んだものです。哺乳類や鳥類がその対象であり、魚についても対象となるかどうかが議論されています。それが対象となるかどうかの目安として「苦痛」を感じる能力があるか否かが重要視されます。

養蚕業は畜産業とは異なり「命」の取り扱い方が異なる。

例えば植物には脳が存在せず、痛みを伝える神経組織がなことから「苦痛」を感じる能力がなくアニマルライツの対象外という理屈です。

虫は神経伝達の仕組みが脊椎動物とは異なり「痛み」を感じるような行動はとりません。オスが後尾中にメスに体の一部を食べられても平気なように私たちが感じている「痛み」とは別の信号処理がされていると考えられています。苦痛を感じる能力がないのであれば、昆虫はアニマルライツ の範囲外として扱われます。

天蚕の終齢幼虫、触ると嫌がり回避行動をとる。

アニマルライツの範囲外である虫ですが、細菌とは異なり命を守る回避行動は取りますし、逃げるという行為は「かわいそう」という人間の持つ自然な感情を揺れ動かせます。不殺生という倫理観はやはり無視できないのです。

サステナブルとエシカルの両立可能な着物

人間のために奴隷労働をさせられた挙句、煮殺されてしまう蚕、一部は人の手によって産卵させられて子の代、孫の代と永遠に奴隷労働が続きます。語弊を招きかねない表現ですが、今後確実に広がるであろうエシカルヴィーガンの考え方です。シルクを着ていることで攻撃対象となりかねず、業界としては対策が必要になってきます。

お蚕様と繭が彫られた本場結城紬、廣田紬にかけてある看板

産業としての大規模養蚕ではなく、昔ならのお蚕様から糸を戴くというスタイルなら少しは気持ちは楽になるでしょうか。今の国内の養蚕農家はまさにその状態で、細々と家内工業的に養蚕が行われています。輸入品=大量殺戮品、国産品=供養品というイメージで消費者の調達行動が変わるなら、国産シルクも少しは救われるかもしれません。

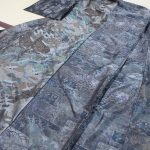

人に飼いならされた家蚕ではなく、自然の野蚕を使う方法(ワイルドシルク)や、蛹を煮殺してしまわずに、羽化した繭殻から糸を取る(ピースシルク)、バイオミミクリーで人工合成したシルクを作り出したり、解決策は複数ありそうです。

野生の蚕から取れた絹糸、ワイルドシルクは独特の色合いがある。

蚊1匹殺すことのできない難しい世の中になるとは到底考えられませんが、エシカルな考え方に一定の需要が出てくることは確かです。せっかく最高にサステナブルな着物文化なのですから、解決策を用意してあげたいものです。価格弾力性が低い高級品であるからこそ可能な話でもあり、和装が率先して取り組んで世界にアピールしていきたいものです。

エシカルとサステナブルを突き詰めると、数百万円の生地(越後上布)になってしまう。