4月24日〜5月30日 岡山県倉敷市の倉敷民藝館にて芭蕉布を…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2017.07.25

- 本当は誇り貴き芭蕉布の着尺

芭蕉布は衣服だけではなく、袋物、座布団、蚊帳などの繊維製品全般として広く使われていました。古来、日本各地では様々な自然布(原始布)が着るものとして使われてきましたが、絹や木綿が広まると独特の硬質感からいつしか姿を消してしまいました。しかし芭蕉布だけは例外で稀有な存在として残っています。

他の自然布が帯や小物としてしか残らなかったたのに対し、芭蕉布は着尺(着るもの)として存在し続けています。どうしても他の自然布と同じように糸の密度が粗い織物、ごわつく風合いを想像されると思いますが、着尺向けに作られている芭蕉布はそれらと一線を隔します。

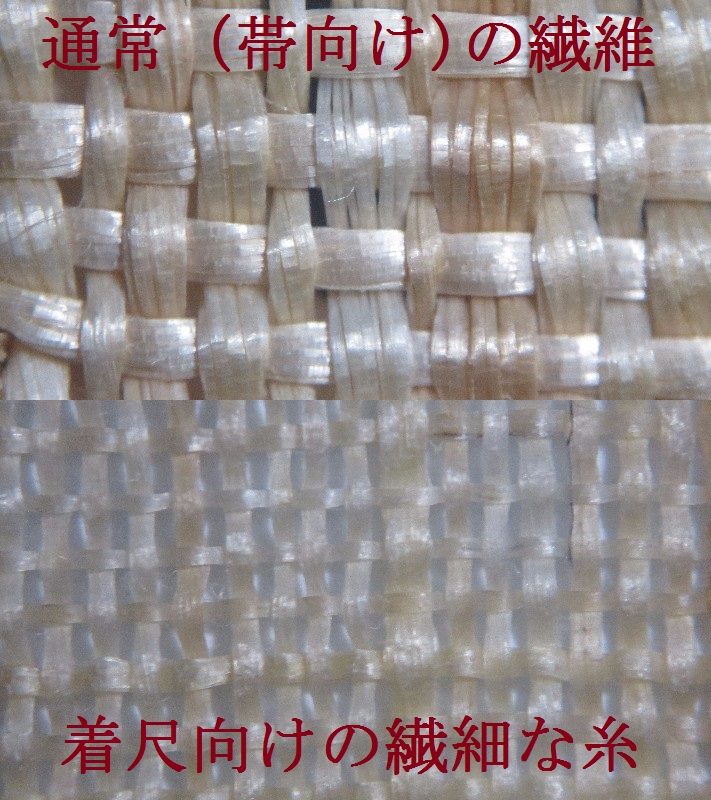

帯向けに作られた繊維と、着尺の繊維を拡大したものと比較してみます。

同じ縮尺で撮影、着尺向けは通常と比較して非常に細い繊維であることがわかる。

一目瞭然、糸の細さが根本から異なるのです。着尺(着るもの)に適した糸をとるのには成熟した糸芭蕉から、限られた一部の繊維が使われています。熟達した人にかかると苧麻を手績みするのにも劣らないレベルものを作ることができます。しかし後継者不足、高齢化の問題で繊細な糸づくりができなくなっています。平良さんの工房では規格を逸れた商品は出荷されませんので、着尺地の生産は減り続けています。

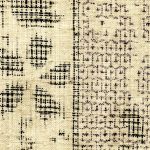

帯向けの繊維(ハナウー)と着尺用の繊維(ハナグー)の比較、透明度からして異なる。

また、芭蕉布といえば沖縄全体での普段着として使われていたと思われがちです。しかしその中から細く上質な糸で織り上げられた芭蕉布は琉球王府の支配層向けに作られていました。生産数が減り、希少価値も相まって大変に高額なものになっていますが、決して野良着ではない誇り貴き織物なのです。江戸時代に幕府に献上された最高級の着尺は重さが300グラムほど、もう

本当は野良着ではない高貴な芭蕉布の着尺。上質で繊細な糸を使う着尺地の生産はごく少数になっている。

着尺の生産は年間に僅か20反ほど、現在では帯としての展開が主になってしまいました。

色を藍だけではなく赤や黄に染めたり、浮織などをあしらって付加価値の向上に努めていますが、やはり衣として身に着けてこそです。麻を凌ぐヒンヤリとした清涼感が得られる芭蕉布は温暖化が進むこれからの環境にぴったりです。なんとか生産数量を確保して普及してほしいものです。

藍染めのタイプの着尺、反物の側面がまさにタワシのよう。

喜如嘉地区のある沖縄県大宜味村では高齢化、人口減が進んでおり産業レベルでの事業継続が危ぶまれています。産地が一か所に集中することは品質管理やコストを考えると好ましいことですが、SCMの観点でいうと大きな脆弱さをはらんでいます。

ビニールをくくりつけ防染する、越後上布などで行われるすり込みは行われていない

日本全国で例外的に人口が増えている沖縄ですが、大宜味村は人が減り続け過疎化が進んでいます。大宜味村喜如嘉は那覇市内から100キロ弱もある北部に位置しています。沖縄においても人口の都市部への集中が進んでおり、当地からは次々に若者が流出、次世代の作り手の確保が困難になっています。

北部に位置する大宜味村、途中で高速道路も途切れてしまう。Google Mapより

話が少しそれますが、喜如嘉の地で芭蕉布の生産が再興できた背景の一つの理由に人口密集地帯でなかったことが挙げられます。大宜味村、喜如嘉は戦争の影響が比較的少なかったのです。米軍は読谷に上陸、司令部が置かれた南部は泥沼の長期戦を呈したのに対し、北部地域は10日ほどの短期戦で終了、まだ戦争が終わっていない1945年7月には生産を再開したほどでした。もし南部を拠点に生産されていれば後継者問題は喫緊の課題ではなかったかもしれません。

100年前の芭蕉布、こちらは奄美で作られていたもの。絣の細かさに注目。

一度人口流出の流れができるとその加速化は必至で、作業に関わる平均年齢からすると将来雪崩をうって作り手がいなくなることが予見されます。そして人の確保だけが問題ではありません。喜如嘉の芭蕉布はその原材料供給ですら喜如嘉で完結してしまっているのです。これは害虫や台風による被害が集中してしまうと生産量が一気に落ちてしまう危険があるということです。更に心無い人による人為的な破壊行為もあったりと予断を許しません。

喜如嘉の糸芭蕉群、世界最大の規模である。台風被害を避ける為、分散管理されている。

後継者難の喜如嘉の芭蕉布、他の産地との連携(喜如嘉以外でも芭蕉布は織られている)も含めて産業レベルでの事業継続の可能性を模索、引き続き高品質な喜如嘉ブランドを展開してもらいたいものです。

『喜如嘉』ブランドは工房の徹底的な品質管理のたまものである。