非常に珍しい織物、たらま紅紬が入荷してきました。 「たらま紅…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2024.05.12

- 沖縄県庁舎に掲げられたタペストリーの琉球織物

那覇の中心部にある沖縄県庁舎、入り口ロビーには素晴らしい琉球の織物が掲げられているのをご存知でしょうか。県庁舎に用事のある一般市民の方や観光客は少ないかと思いますが、染織ファンは那覇を訪れたら立ち寄る価値のある知られざるスポットです。

巨大な県庁舎ビル、5体のシーサーが各々の方角を見張る。

今回、県庁へ訪れる機会があったのでたまたま発見したのですが、かなり気合の入った内容でしたので紹介したいと思います。

沖縄県庁舎は黒川紀章さんの設計により1990年に竣工した地上14階、地下2階、鉄骨鉄筋コンクリート造の巨大な建物です。バブル期に立った建物らしい贅がところかしこにありますが、何よりも注目いただきたいのがエントランスホールです。

玄関を入ると上から様々な沖縄の染織品がタペストリーとして吊るされているのです。

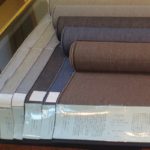

驚くべきはそのサイズ感、例えばこちらの久米島は両端が別布が付け足されているものの、普通サイズの2倍程度はあるでしょうか。

もちろん普通サイズの織機で作成することはできず、筬から別注することになります。絣づくりなども規格外の対応が必要で、バブル期だったからこそ作成可能な代物です。

さらに注目すべきはタペストリーとして独自の柄が使われていることです。

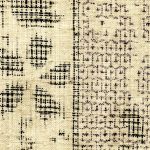

こちらは宮古上布の巨大タペストリー、中央に太い縞を配置し、経絣の階段が流れていく独特の柄です。着物用途では見たこともないデザインで、完全にタペストリー向けとして作られていることがわかります。締め機で作った細かな紺絣をここで使用するのはナンセンスということでしょう。

紅型も独特の模様です。

こちらは麻の生成りの生地に鮮やかな琉球紅型が施されています。よく考えてみると普通の着物や帯に使う型のサイズは、幅がこのような超巨大サイズに適合することははありませんから、わざわざこのために型を作成したのだと思います。

こちらの読谷山花織もなかなかの力作です。

読谷山花織は裏側に渡り糸が走っているため、着物に際は裏布を当てて袷で仕立てます。タペストリーとなると、同じものを両面作成して張り合わせるという大変な手間がかかったものになっていました。生地サイズが大きいので花織のサイズも巨大なものに仕上がっています。

裏の渡り糸がわかるよう逆光で撮影。

他にも様々な布が特別巨大サイズで掲げられています。

これらは半年ごとに掛け変えが行われ、30点以上を見て楽しむことができます。今回は芭蕉布などがなかったので次の来庁が楽しみです。

巨大染織タペストリーにも驚かされますが、ロビーのタイルは花織のモザイク画となっていてこちらも楽しませてくれます。

来庁者を出迎えてくれる素晴らしい琉球染織品たち、ぜひ那覇に行かれた際はご覧ください。

以下、それぞれを個別にアップしておきます。

藍型(エーガタ)

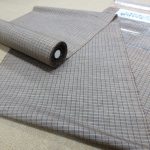

琉球絣

久米島紬

読谷山花織

読谷山花織(絣入り)

首里織(道屯織)

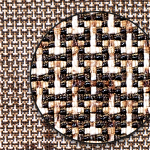

八重山上布

八重山ミンサー

首里綾ヌ中

首里手縞織

首里花織