那覇空港の国際線ターミナルビル3階ふくぎホールに琉球の織物を…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2022.04.29

- 型染めとどう違うの?琉球紅型の見分け方

一口に紅型(びんがた)といっても様々なものがあり、その中でも「琉球紅型」は特別なものです。

紅型は琉球王府時代には王族や士族の衣装として染められていた伝統工芸技術で、今では流装、和装だけではなくそのデザインはタペストリー、Tシャツや小物などのお土産物にも使われています。

切手に採用された紅型衣装、鮮やかな模様が特徴。

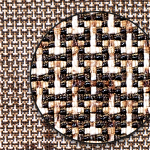

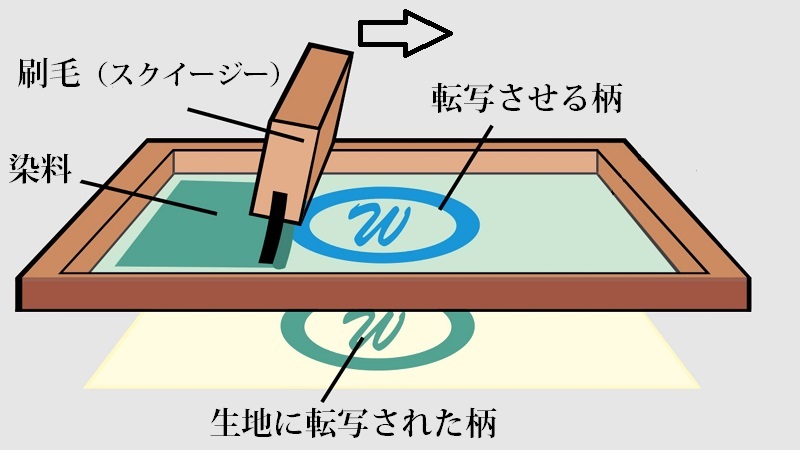

紅型は型染め技法のひとつで、型紙の柄を様々な色彩を使い生地に転写したものをいいます。一般的な捺染による型染と大きく異なる点は、小さな筆を使い一つ一つ色彩をのせていくことです。大きな刷毛を使いサッと大面積を塗ることができる手捺染、ステージを移動して一気に一面を染めることが可能なスクリーン印刷とは根本的に違うのです。

型の大きさ分だけ大面積を一度に染められるスクリーンプリント。

京友禅の染め帯、グラデーションがなく均質な色の乗り具合である。

筆を使い、色をのせる作業を「色を差す」といいますが、一箇所一箇所に手作業が介在し、文字通り色を差し込んでいく紅型は、一回の色差しごとに色の乗り具合が微妙に変わります。均一な染め具合に仕上がる通常の型捺染と比べ、味わい深いのが特徴と言えるでしょう。

一つ一つ筆で色を差していく琉球紅型、隈取りを行うことで輪部にグラデーションが生まれる。

また使われる染色材料は染料ではなく顔料(地染めには染料を使用)が使われます。透明感を得ることは難しいのですが、鮮やかな色を放つ顔料は沖縄の強い日差しの中でもしっかりとデザインを主張してくれます。

また、青の単色タイプは特に藍型(エーガタ)と呼ばれています。

以上が紅型のざっくりとした解説です。

紅型と言えば沖縄で作られるものだと先入観がありますが、その技法が広がって京紅型、江戸紅型などの派生品も登場しています。

京都で加工される京紅型の染め帯、こちらには染料が使われている。

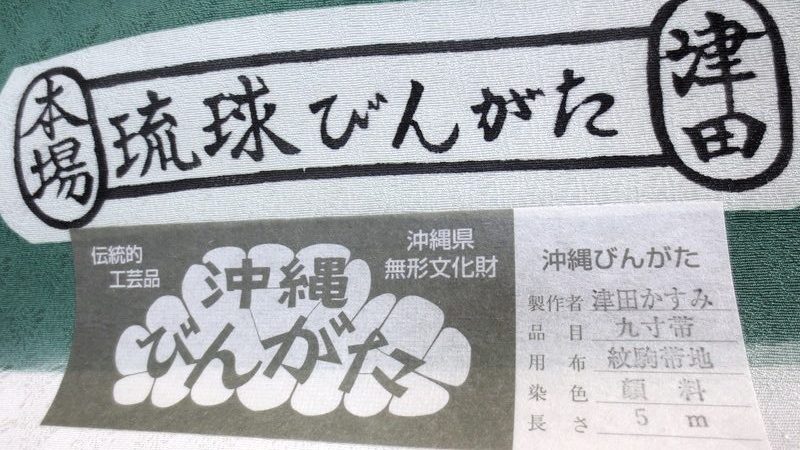

以下は国指定の伝統的工芸品である琉球びんがた(この場合の紅型は平仮名表記)の定義ですので確認しておきましょう。

糊伏せの工程、もち米、米糠、塩を使ったもの。京友禅でも同じ材料が使われる。

使われる生地は様々、こちらは別産地のスクイ織生地に加工したもの。

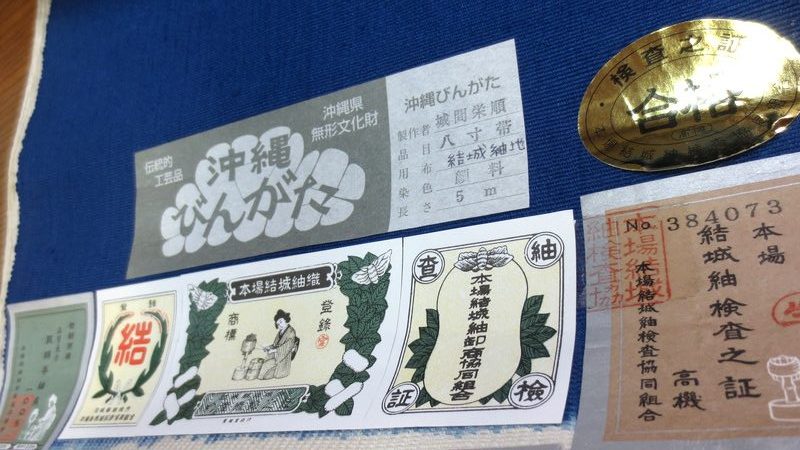

たくさんの条件があり、なかなか縛りがきついものです。全て順守していては大変ですし、時代にあったデザインや現代の治工具を使えないのは困ります。条件を満たすことができないのか定かではありませんが、流通する商品の多くは伝統的工芸品の証紙が貼り付けられていません。

城間さんの工房の商品、大御所の作品には組合証紙など不要!?

「沖縄びんがた」証紙、こちらはちゃんとした琉球びんがたであるが、少々混乱を招く表記。

有名工房の商品ですら伝統マークの証紙、県の検査証はおろか、組合証紙も貼られていません。結城紬や西陣織はともに伝統的工芸品指定されていますが、伝統マーク証紙に頼ることなく、独自の証紙で運用されています。

紅型は人気があり、作家さんとしてたくさんの方が参入されています。多くは独自路線で商品力で勝負、伝統に縛られることのない斬新なデザインで人気作家が次々に誕生しています。

斬新なデザイン。古典柄も魅力だが実際に消費者ウケするのはこちら。

難しい琉球びんがたの見分け方

今や様々なスタイルが出てきた琉球紅型、証紙もないとすればなかなか識別は難しいものです。紅型は着物の流通量は少なく、帯に加工されているケースがほとんどです。九寸名古屋帯が多いですが、八寸、半幅などにも加工されて流通しています。

琉球紅型を見分けるポイントは隈取りでグラデーションがしっかりと出ているかどうか。これに尽きるのですが、先に紹介したような他産地の派生紅型も出現しているため、それらを現物で区別するのは困難です。

デザインも識別のポイントになってきます。まちがいないのはThe紅型といわれるような琉球の古典柄をモチーフにしたクラシックな柄はもちろん、近年の作家さんは斬新なデザインで攻めてきます。何れにしても一つ一つ色を差していく手仕事の細かさ、グラデーションが特徴になっています。

紅型作家を見分けるコツ

紅型は分業が必要な結城紬や西陣織と違い、個人単位で制作が可能なため製作者のブランド化が可能、作家物として流通されるケースが多いです。

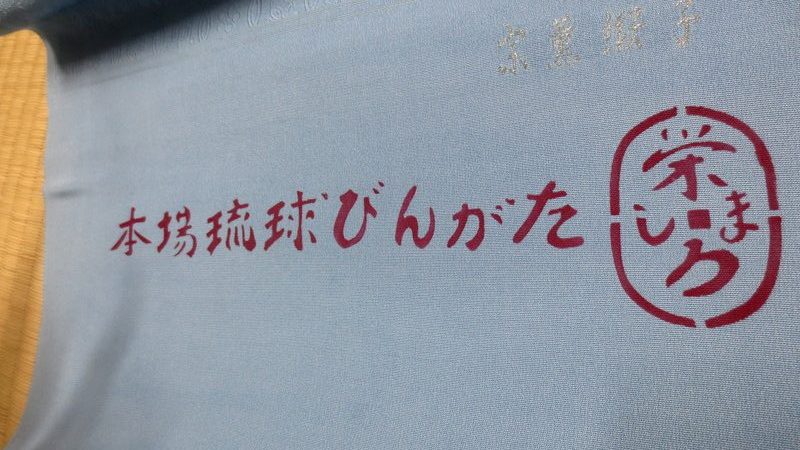

商品の状態ですと大抵は端に作家名や工房名が記載されています。御三家と呼ばれる工房の作品を見ていきましょう。

知念紅型研究所の商品。相変わらず公的な証紙類は貼られていない。

玉那覇有公氏の落款が入った商品、こちらも仕立て時は切り離される。

ただ、こちらは仕立てる際には切り離されてしまいますので、仕立て上がりの商品を識別するのは至難の技です。物によっては落款が無地場の部分に押されているケースがありますのでそちらであれば、仕立てた後でも識別ができます。

城間栄順氏の落款が入った商品。こちらは仕立て後も識別が可能。

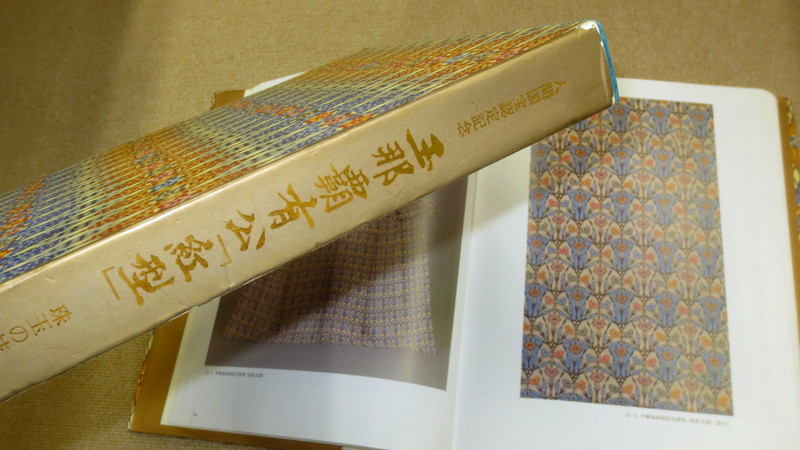

落款などがあれば一発で識別可能ですが、仕立て上がりなどでわからないケースはどうしたら良いのでしょうか。扱ってきた流通のプロでないと判別は難しいのが実情です。実は図録等が発行されていてこちらを元にすれば、見つけ出すこともできるかもしれません。

廣田紬に2部(1部は保管用)ある図録 玉那覇有公「紅型」

1996年発行で既に絶版になっています。アマゾン等では販売されていますが、当時12,000円の図録でしたからプレミアがついていることになります。

ただ、図録を購入して一つ一つ確かめていくのも膨大な手間がかかります。その道に詳しい呉服屋さんに聞いてみるのが良いですが、有名工房の商品でない限り、なかなか作者までたどり着くのは難しいでしょう。

パッと作風を見ただけで作家名までわかる呉服屋さんがどれだけいようか。

そして紅型に使われる生地も様々な種類があります。先の「琉球びんがた」の定義ですと、天然繊維であれば良いとされています。多くは京都の問屋筋を通じて他の和装産地の様々な生地が支給、染め出しされています。

結城紬に加工された紅型、有名産地紬とのコラボ商品も多い。

染色材料には顔料が使われていますので、綿、麻、絹、生地の種類を問わずに載せることができるもポイントです。使われている生地によって特定の紅型の作者を特定することはできませんが、芭蕉布や結城紬といった高価な生地を染めるとなると、それに値する工房ブランドネームが必要です。おのずと御三家と呼ばれる工房の商品比率が高くなってしまいます。

芭蕉布に施された紅型の衝立、染料の食いが悪い自然布でも顔料はのる。

以上、なかなか各々の作家までの識別は難しいのですが、紅型の見分け方の解説でした。

近年では化学繊維にインクジェットプリンターで紅型調のデザインをプリントした製品なども流通し、斬新さで好評をはくしているようです。それらには従来品(本物?)のコピーを安く販売するという意識はなく、紅型のエッセンスを上手く現在の技術を使い花開かせています。

現代でも通じる高いデザイン性、和装だけにとどめておくのは勿体無い。

手間のかかる手作業で一つ一つ色を指していく紅型は一般的な型染めとは異なり、味のある染付具合(グラデーション)が魅力を放ちます。他の織物などは他への転用がなかなか難しいのですが、紅型はデザイン自体を様々は商品に使うことができます。紅型は伝統に縛られず、進化を遂げて裾野を広げることに成功しています。

和装分野にとらわれない新しい作家が次々に誕生している紅型、今後の成り行きが楽しみです。