泥染の織物といえば大島紬が有名ですが、久米島紬においても島の…

- ブログ -

問屋の仕事場から

- 2021.02.25

- 素人でもわかる久米島紬の見分け方

数ある織物のなかでも重要無形文化財の技法で作られているのが久米島紬、素朴ながらもその素晴らしい風合いでファンを魅了しています。今回は久米島紬の見分け方を解説します。

タンスの中から古い久米島紬と思われる着物が出てきた、ネットオークションで久米島紬を謳う商品が出てきたときに、何を目安に判断をすればよいかの基準にしていただければと思います。

鳥をモチーフにした緯絣の久米島紬。

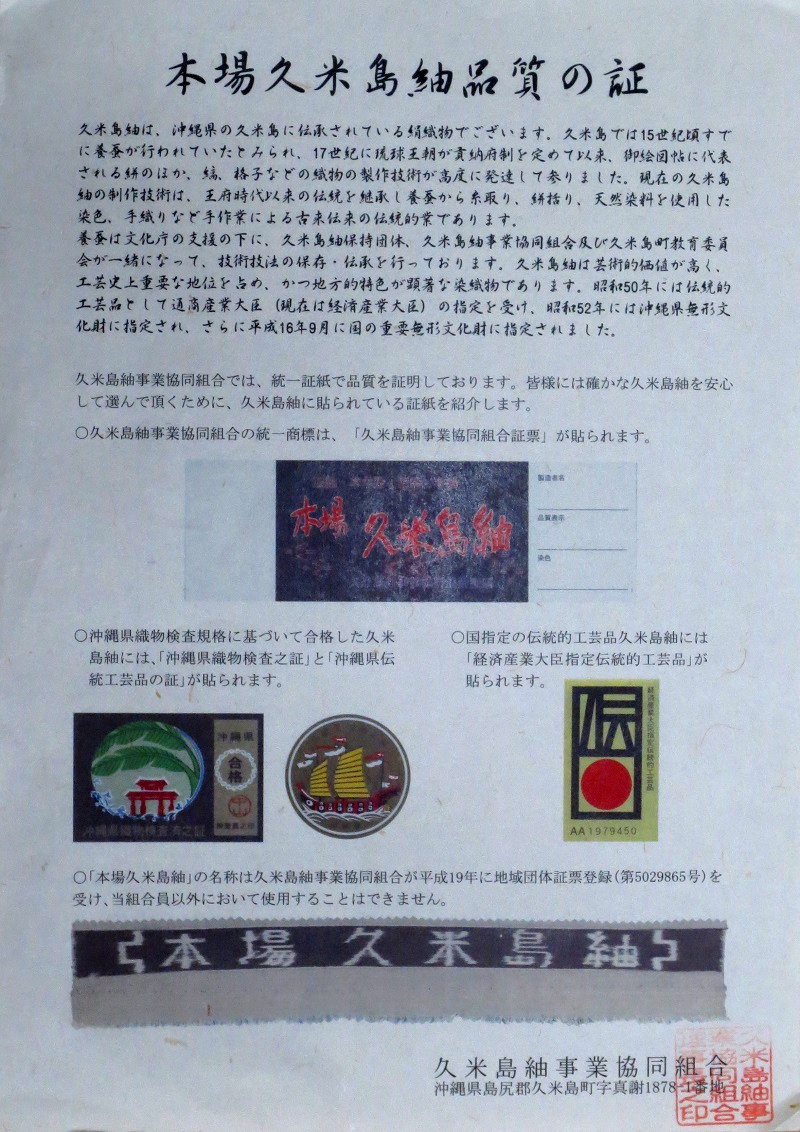

まずは久米島紬の証紙を確認

どの織物にも言えることですが、まずは証紙を確認するのが第一です。偽物(犯罪です)のラベルが貼り付けられていない限り一発で識別することができます。

以下、久米島紬事業協同組合が制作した証紙類についての解説です。

細かな解説が必要ですが、5種類の証紙が存在するということです。

1、久米島紬事業協同組合の証紙

2、伝統証紙(金色の伝マーク)

3、沖縄県織物検査の証

4、沖縄県伝統工芸品の証

5、本場久米島紬の緯絣の織り込み

以下、解説していきます。

1、久米島紬事業協同組合の証紙

2、伝統証紙

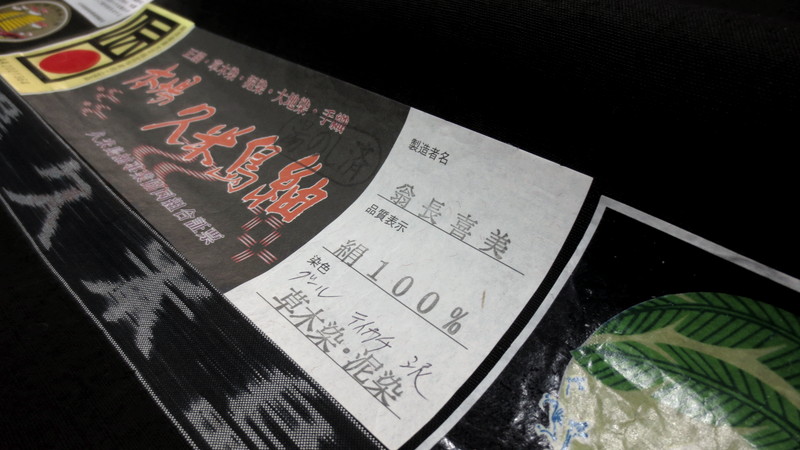

組合の証紙、製造者名と染料が記載されている。

こちらは久米島紬事業協同組合(以降組合)経由で販売される商品に貼り付けられている統一証紙です。組合の重要な役割に販売機能がありますが、この証紙が貼り付けられている商品は、製造者が組合に販売を委託する形で流通している商品ということです。証紙には製造者(久米島紬は分業でなく一人の作業者が一貫して工程を行う)や使用した染料が記載されています。

伝統証紙も組合が付与しますので、組合の証紙と伝統証紙は原則セットで貼り付けられるということです。

なお、現在のとは異なる古い証紙もありますので以下参考までに。

ひと昔前の組合の証紙。伝統的工芸品に指定されるのは昭和50年である。

かなり古い証紙、現在の組合の前身である久米島紬工業組合(1956〜70年に存在)発行。

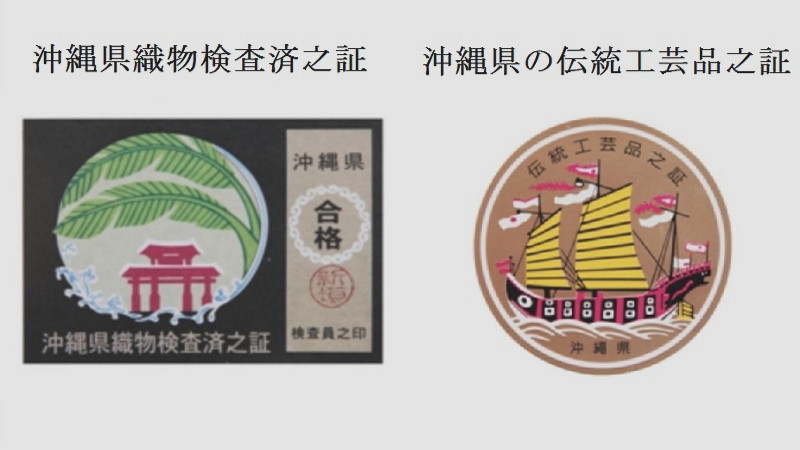

3、沖縄県織物検査の証

4、沖縄県伝統工芸品の証

久米島紬に貼り付けられる県営検査の証

沖縄県の伝統工芸品に指定されたものは、県営検査が行われています。1974年の沖縄県伝統工芸産業振興条例によるもので、公の機関によって検査が行われている稀有な例です。昔は他産地でも織物製造が産業の要となっていた頃は県営検査が行われていたことがありましたが、時代の流れとともに民間(各組合)に移管されています。不正やごまかしが許されない厳格な検査が求められる県営検査、検査に「公のお墨付」ということは特筆すべき点でしょう。

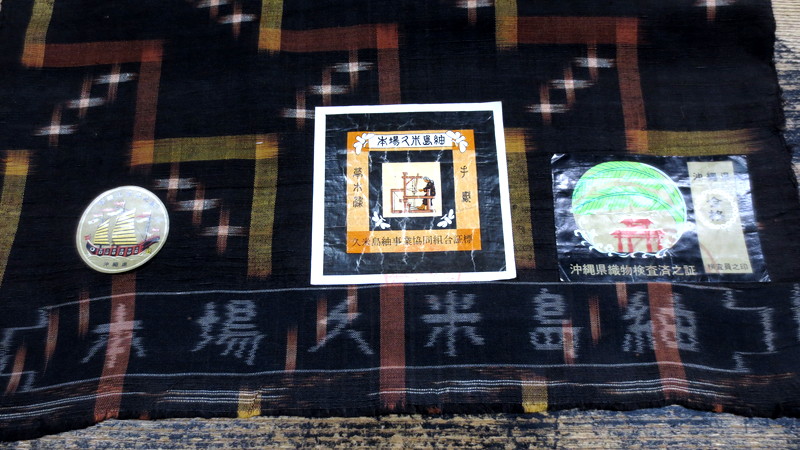

県営検査合格の証紙が貼られた久米島紬、生地と証紙に割印が押される。

合格品には織物は黒地(染加工である紅型は青)に守礼門と芭蕉をモチーフにした柄の証紙が貼られて流通します。

また、進貢船がモチーフの丸いシールも同時に貼り付けられます。こちらは沖縄県の伝統工芸品である旨のシールで、織物以外の他の伝統工芸品(壺屋焼等)とも共通のものです。検査証と原則2個セットで貼り付けられていますが、伝統工芸品の証は小さいシールですので剥がれやすく注意が必要です。

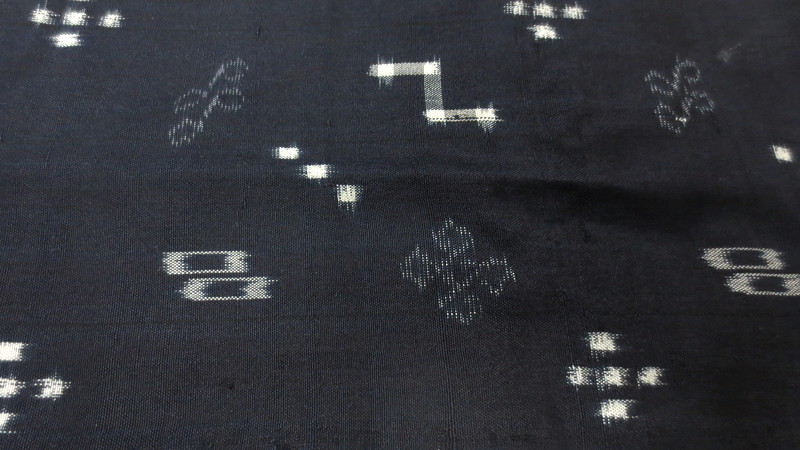

5、本場久米島紬の緯絣の織り込み

本場久米島紬の折り込みの入った久米島紬、この織り込みこそが久米島紬の証。

久米島紬には反物の端に「本場久米島紬」の織り込みが入っています。緯絣で作られた絣文字で、組合員にしかこの絣糸は支給されません。久米島紬の反物には必ずこの織り込みが入っていますので、県営検査の証紙が何らかの理由で剥がれていたりした場合でも、久米島紬であるという第一の目安になります。

※稀に入れるのを忘れる人もいます

以上、まずは証紙類を見ることで一発で見分けをつけることができます。しかし仕立て済みで証紙を紛失していた場合はどうすれば良いのでしょうか。

その他の特徴から類推する方法を解説します。

久米島紬の組織(平織りであること)

久米島紬は織物の基本の織り方である「平織」のみで作られています。経糸と緯糸が一本一本交差する平織は耐久性に優れ、末長く着用することができます。

平織りの組織のを簡易に解説したもの、経緯一本一本が交差している。

糸を浮かせた綾織などの組織であれば別の織物です。近年久米島でも浮き織りを使った商品開発がなされていますが、本場の久米島紬とは別物の商品として流通しています。

糸を浮かせた組織であればそれは久米島紬ではありません。

久米島紬の素材(絹100%で緯糸は全て紬糸)

久米島紬の素材は絹糸が100%使われていて綿や麻の使用は一切認められていません。特徴的なのは緯糸には紬糸を100%使うことです。緯糸方向に紬の節が入っていることがポイントですが、間引くことなく使われた緯の紬糸は全ての糸が疎らな太さになります。

緯方向に節が走る久米島紬、紬糸は緯糸が基本。

経糸には平滑な絹糸が使われています。経糸に紬糸を使うことが禁止されているわけではありませんが、そのような手の込んだ商品はレアケースです。

久米島紬に使われる紬糸、縮れて太細が疎らである。

緯糸に節が走っていても紬糸100%を使わずに間引いて(3本に1本等)使用されているような織物は、久米島紬に似ていても違う織物です。

十日町で作られた織物、琉球柄が使われていても沖縄の織物と決めるのは早計。

久米島紬のカラー(自然染料の優しい色合い)

染め上げられた紬糸、どれも優しい色合いである。

久米島紬は100%自然染料で染められています。島から取れる自然の恵みから得られた染料は、優しい色合いのものばかりです。草木染めもやりようによっては鮮やかな発色は可能ですが、泥媒染(土の中の鉄分経由)やミョウバンを主とする伝統的な工法です。

久米島に自生する草木、@組合裏の庭。

限られた条件の中で、様々な色を出すことができますが、化学染料を使ったド派手な鮮烈色(ピンクやムラサキなど)は久米島紬にはありませんので、見分けるポイントの一つとなるでしょう。

廣田紬で誂えた久米島紬の無地見本、地味ながらも優しく美しい色合い。

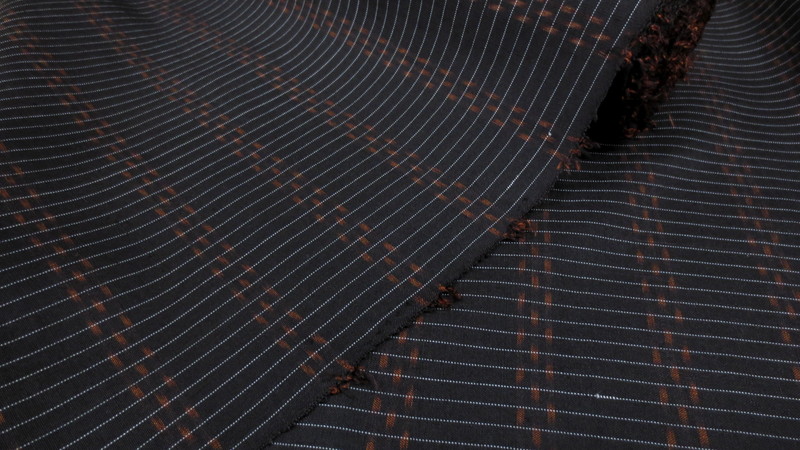

多いのは泥染の黒に赤茶けた絣。久米島といえばまずこのパターン、トレードマークといっても良い組み合わせです。

泥染の地色に赤茶けた絣、定番の組み合わせ。

草木の場合は茶系も多いですがユウナを使った明るいグレーやヤマモモを使った黄色などもあります。作ろうと思えばかなりのバリエーションを作り出すことが可能で、決して明るい色がないわけではありません。

久米島紬のデザイン(柄は参考程度に)

久米島紬といえば鳥をモチーフにしたトゥイグワーなどの琉球の織物らしい伝統柄を思いうかべる方も多いと思います。

琉球王府へ献上品としての歴史がある久米島紬は、御絵図帳(王朝から島への指図書)のデザインが絣柄に使われています。何百年も同じものを作り続けるのではなく、サイズや配置などを工夫して現代らしい洗練された柄も出てきています。

久米島紬に使われる絣柄の一例、組合HPから

また、これぞ久米島紬といった定番の絣柄だけではなく、無地、縞、格子も作られています。中には絵羽模様になるように作られた凝った商品もあり、柄によって久米島紬を同定するのは難しいのです。

廣田紬で誂えたシンプルデザインの久米島紬。

以上、久米島紬は 証紙→組織→素材→カラー→デザインの順に確認することで見分けることができます。

廣田紬が久米島紬の取り扱いを始めたのはまだ沖縄がアメリカに占領されていた頃、来訪にはパスポートが必要でした。ほとんどの人が久米島(クメジマ)と読むことができず、お客さんからは久留米絣の類ですかと聞かれたこともありました。

那覇から直線距離で100km足らずの久米島、飛行機で40分ほどのフライト時間。

今では久米島紬は重要無形文化財の織物として確たるポジションを確立、着物ファンの憧れとなっています。しかし当初は品質も安定せず、他産地の紬と張り合うほどのものではありませんでした。決して商業的なメリットが大きい商品ではありませんでしたが、その素朴な美しい紬に魅かれた廣田紬は半世紀以上にわたり扱い続けてきました。

久米島紬の溢れんばかりの魅力をもっと皆さまに知っていただきたい、今後も末長く扱い続けてゆきたいと思います。